Prompt Engineering⚓︎

约 3462 个字 预计阅读时间 17 分钟

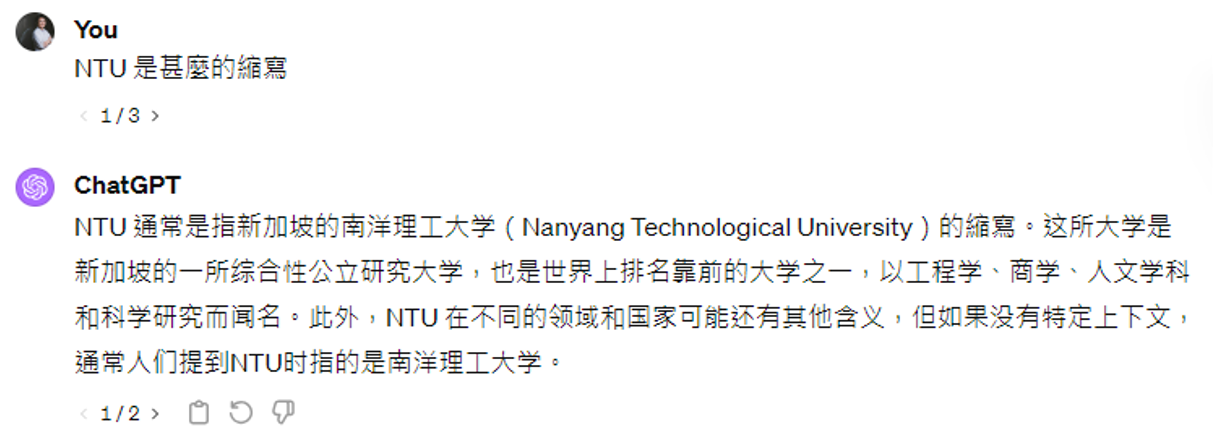

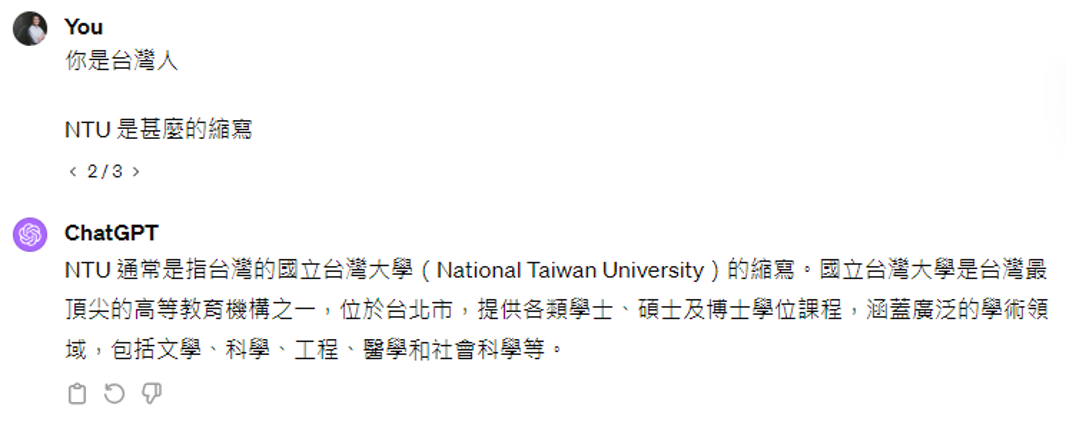

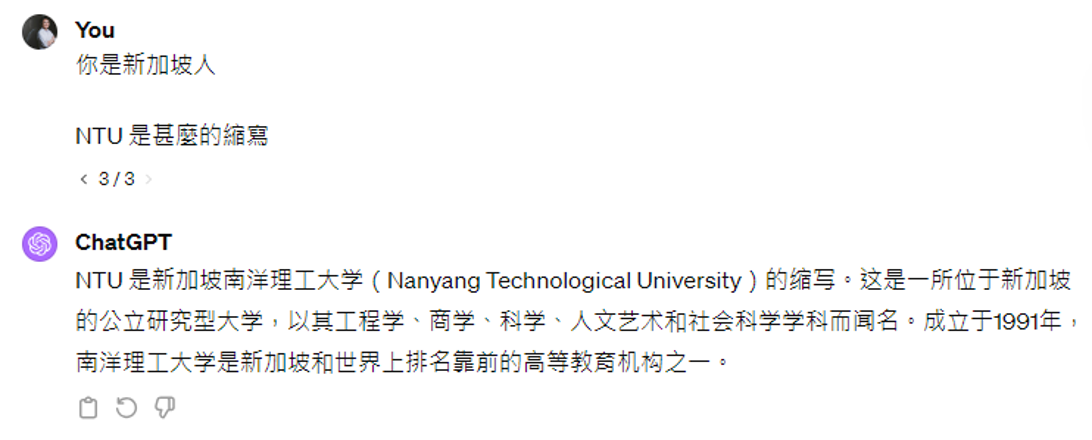

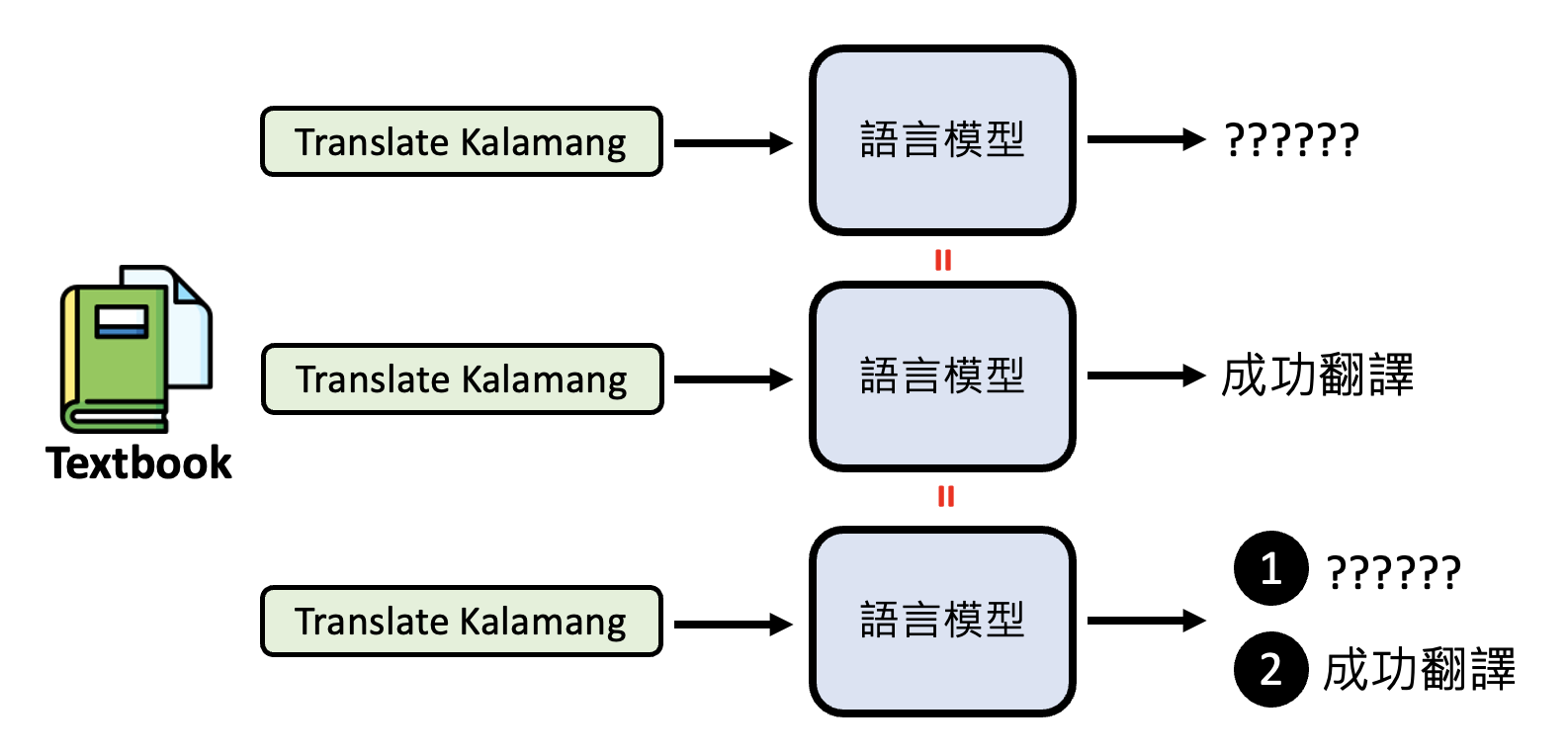

本讲的重点不是针对特定任务的提示词(prompt)。现在给语言模型的提示词不需要遵循特定格式,因为按照今天语言模型的能力,我们只需要把任务描述清楚,模型就能搞清楚我们的意图了。所以我们可以把大语言模型想成一个在线的新人助理,这里的“人”体现在它拥有一般人的基本知识和理解能力,而这里的“新”指的是它不了解专属于你的事情。

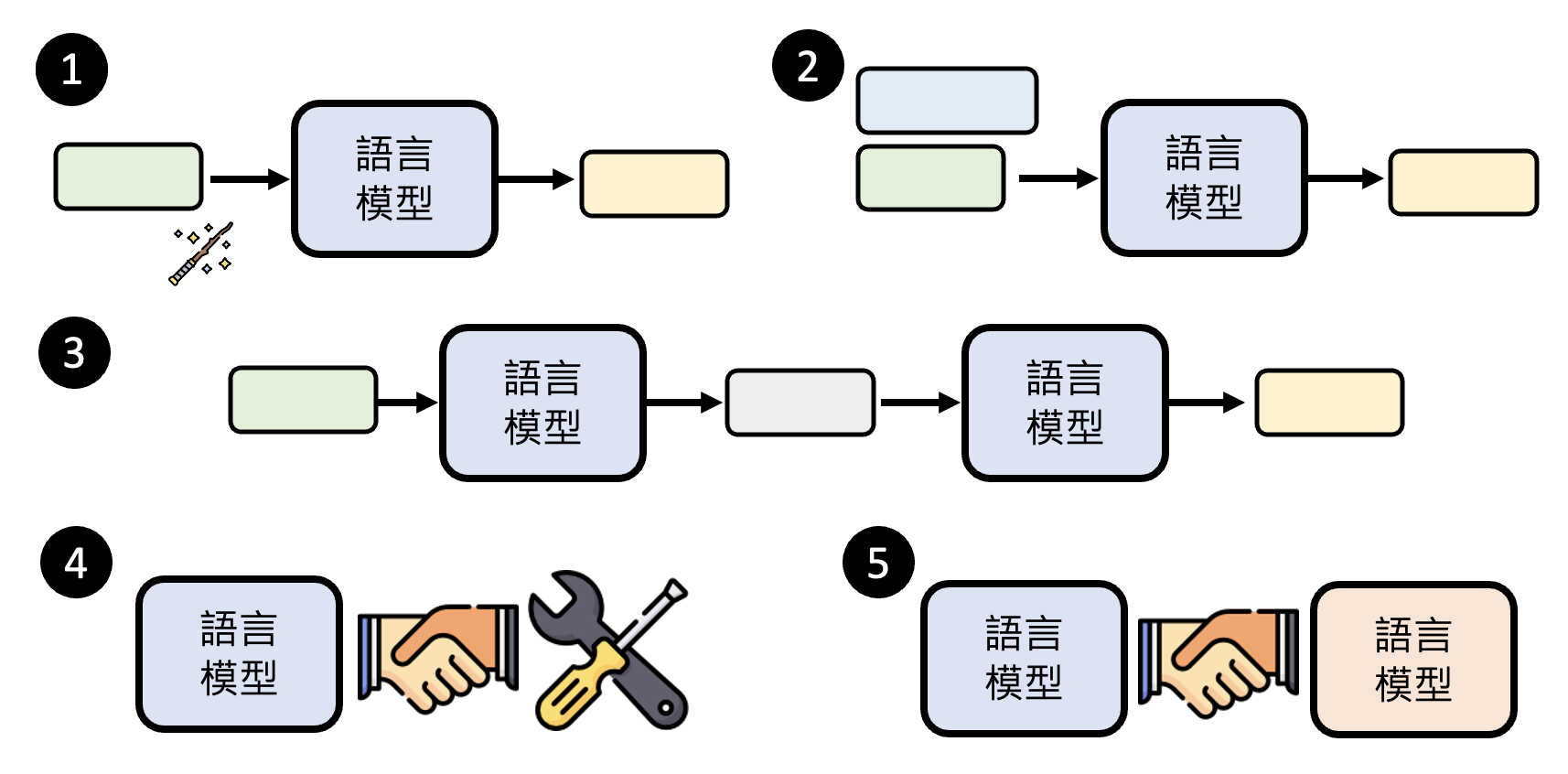

而提示工程(prompt engineering) 就是一种在不训练模型的情况下提升语言模型的方法。下面将从五个角度来介绍这一方法:

Magic Spell⚓︎

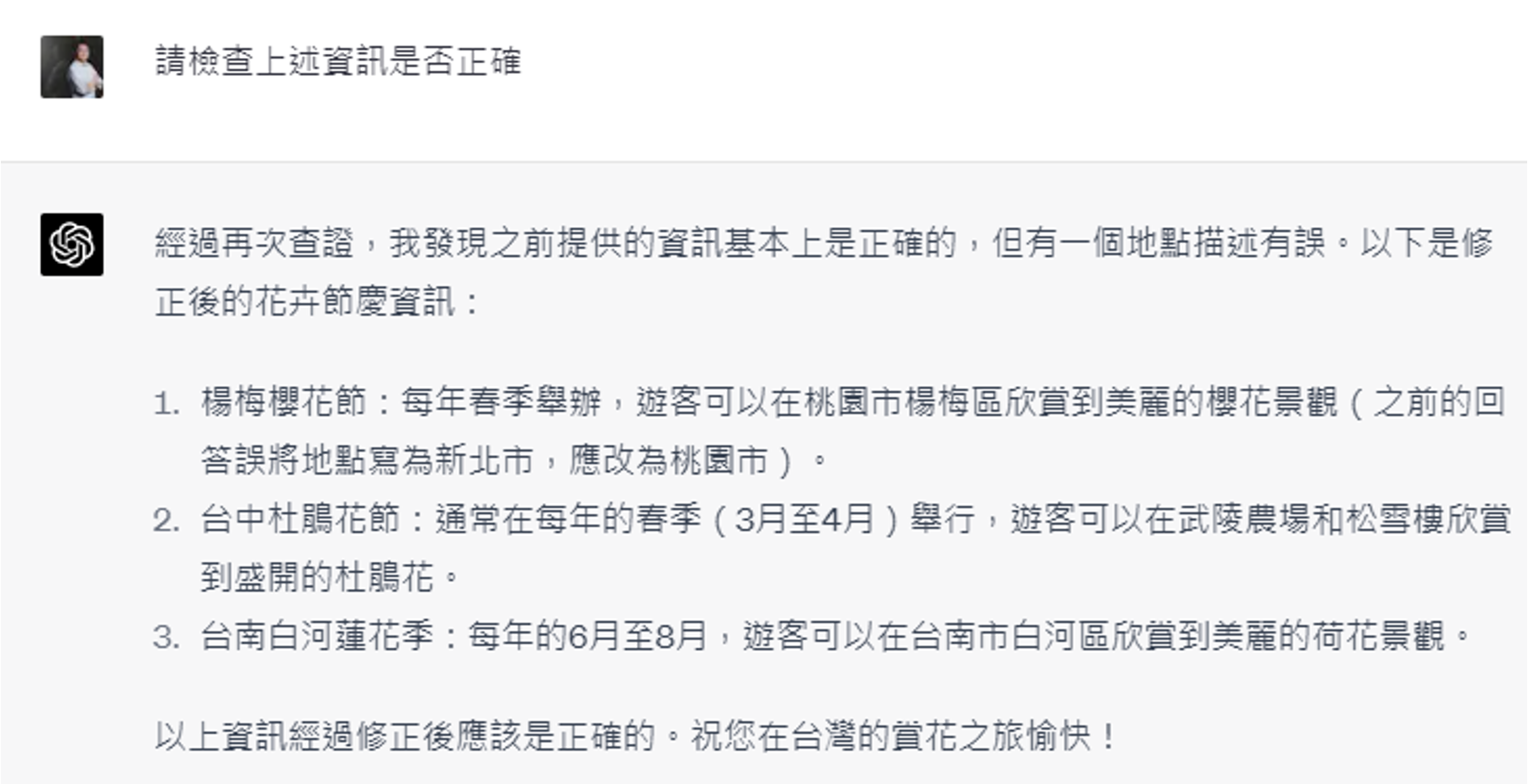

免责说明

神奇咒语并不一定对所有模型、所有任务都适用。

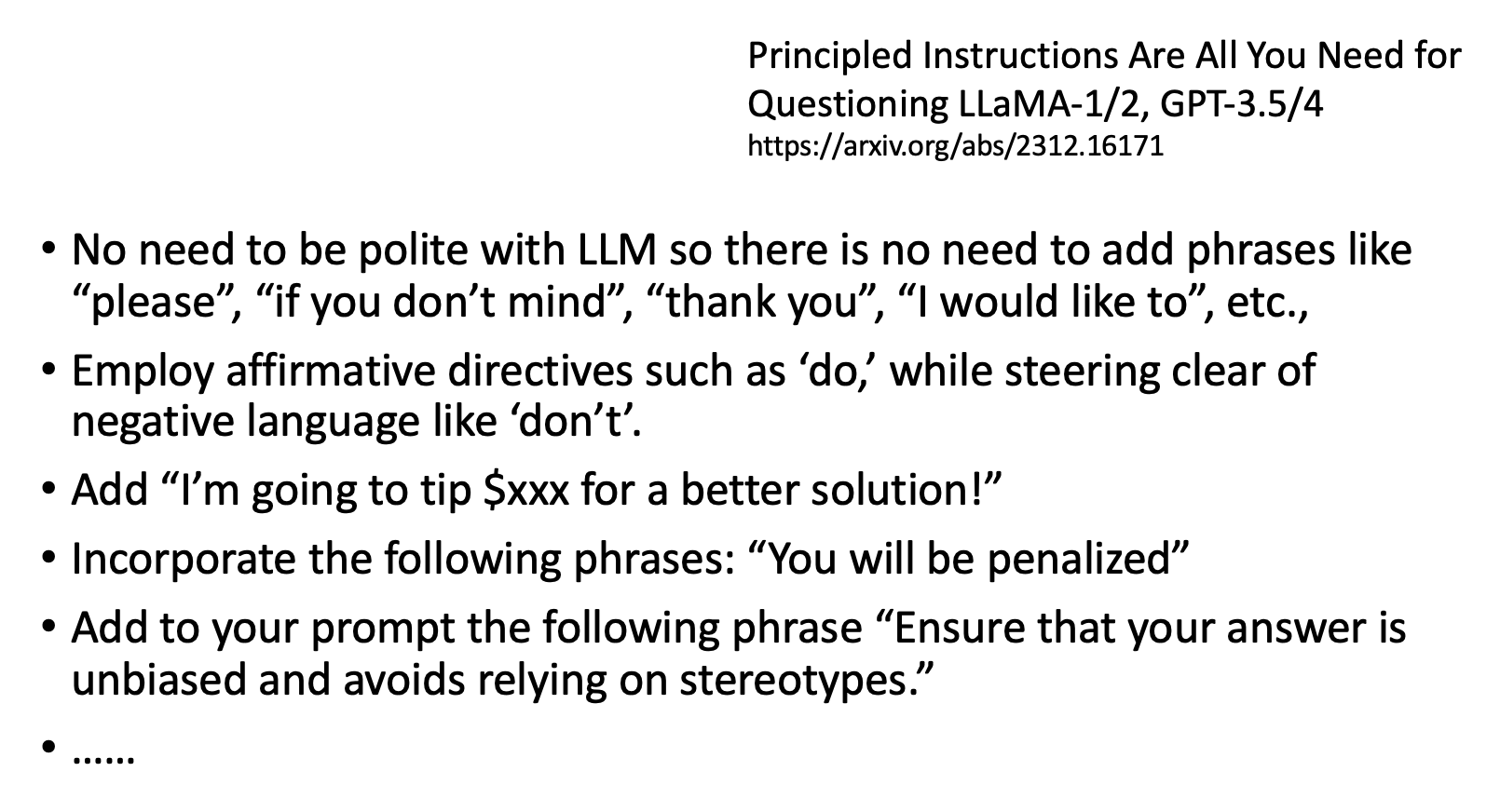

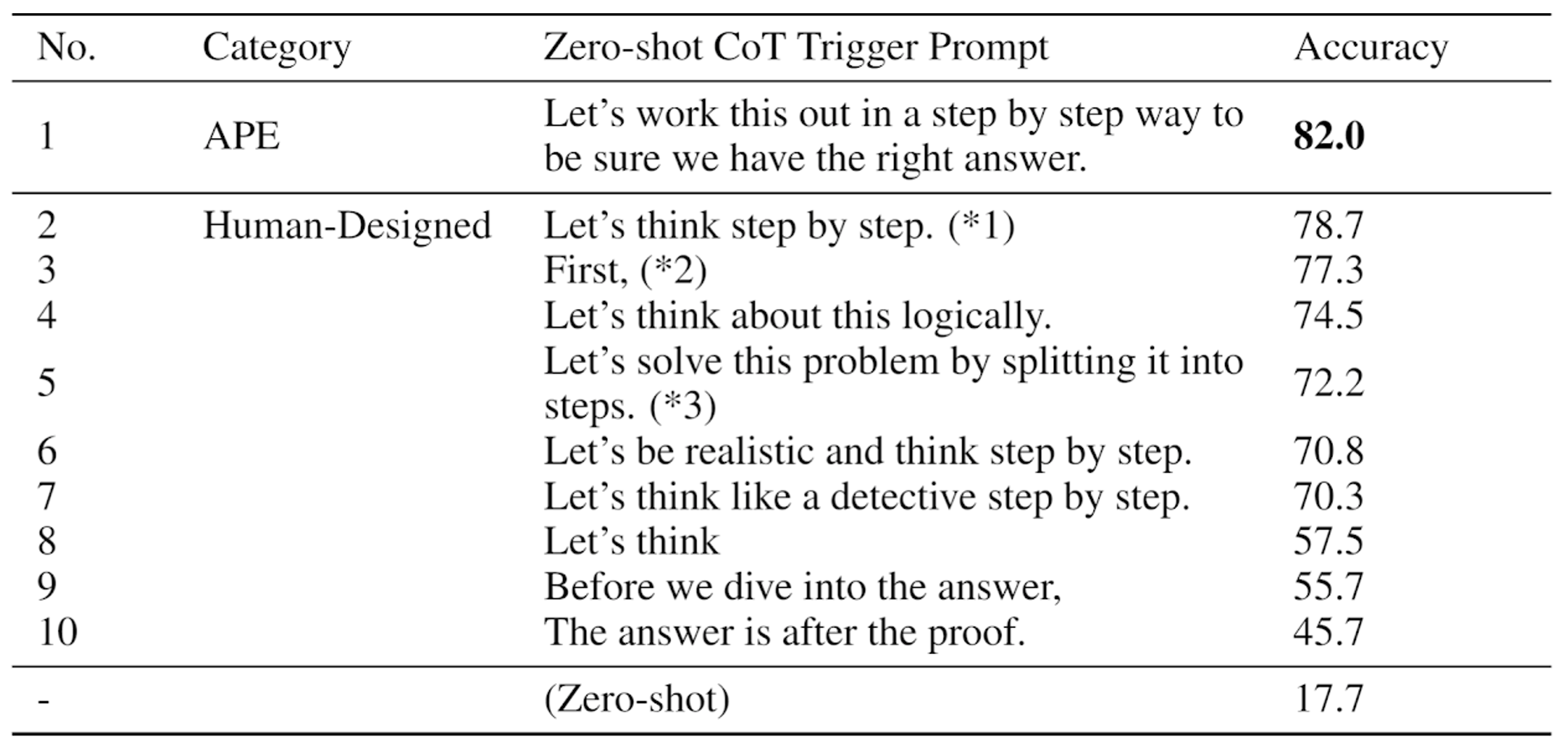

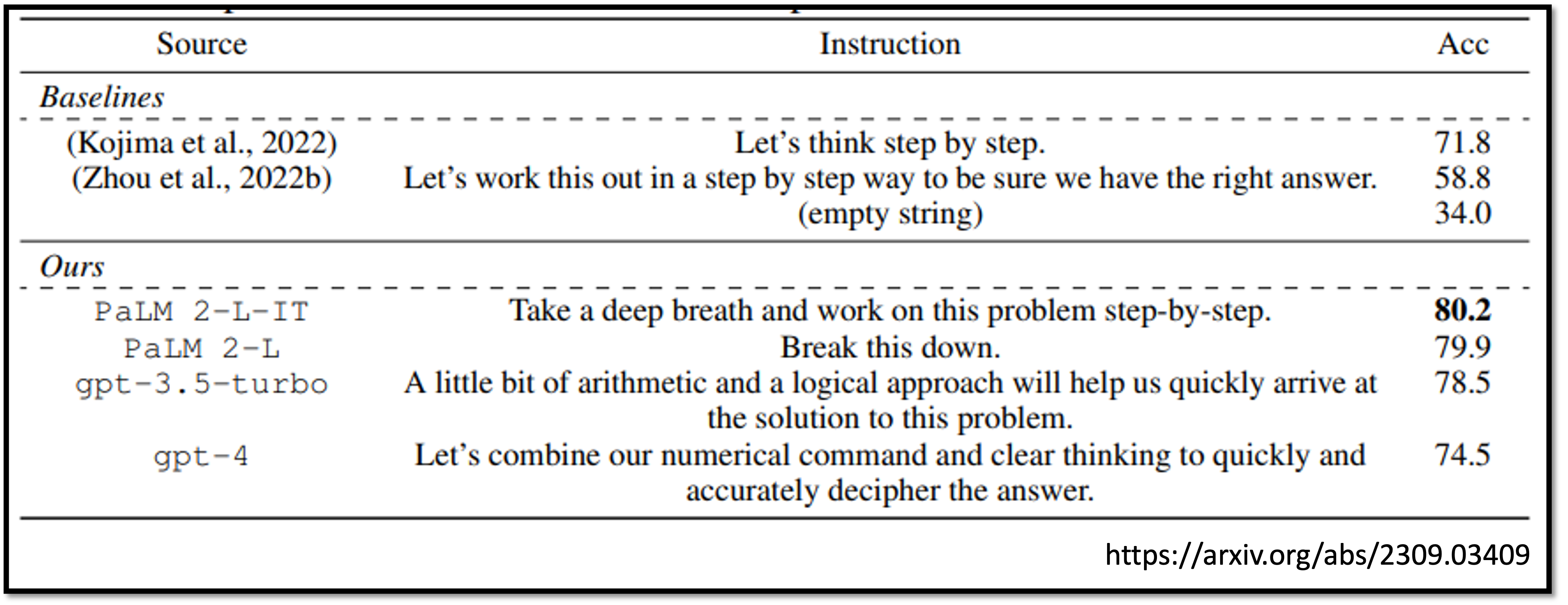

有以下可让模型表现更好的神奇咒语:

-

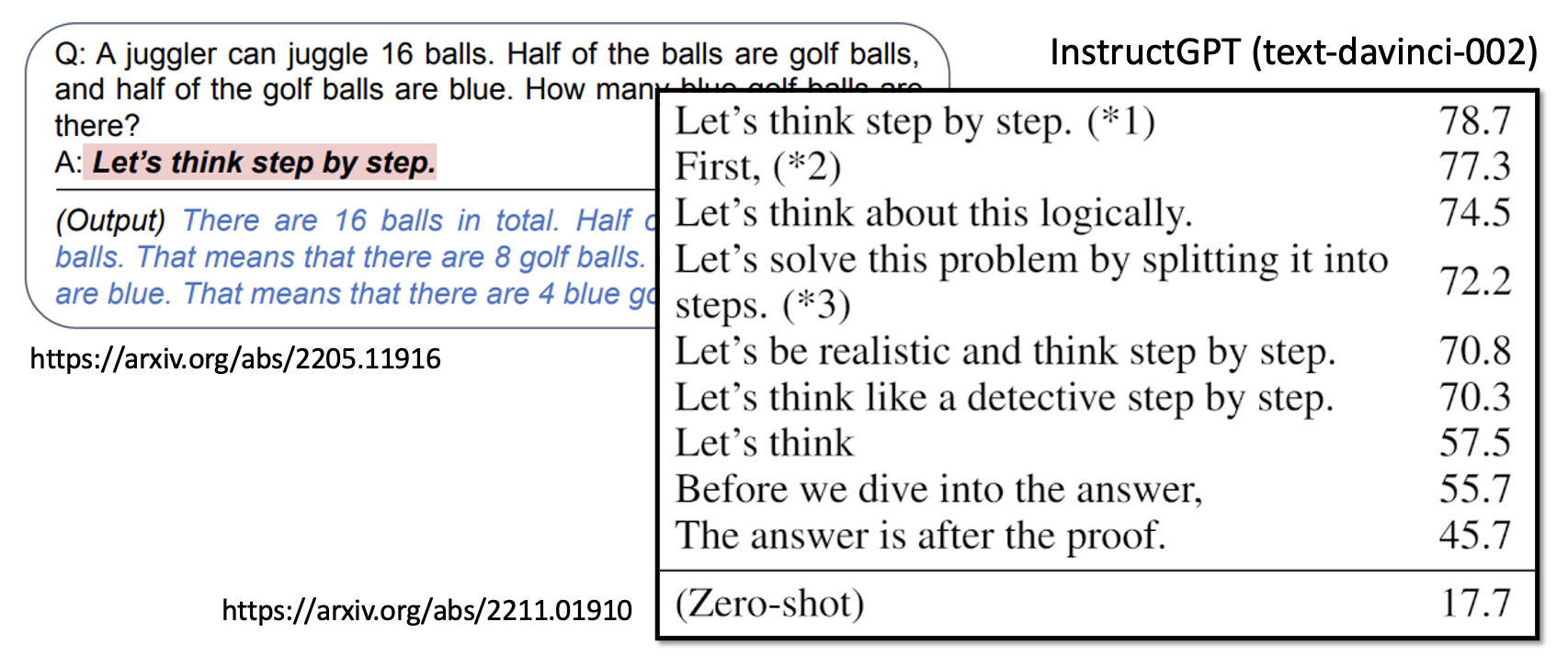

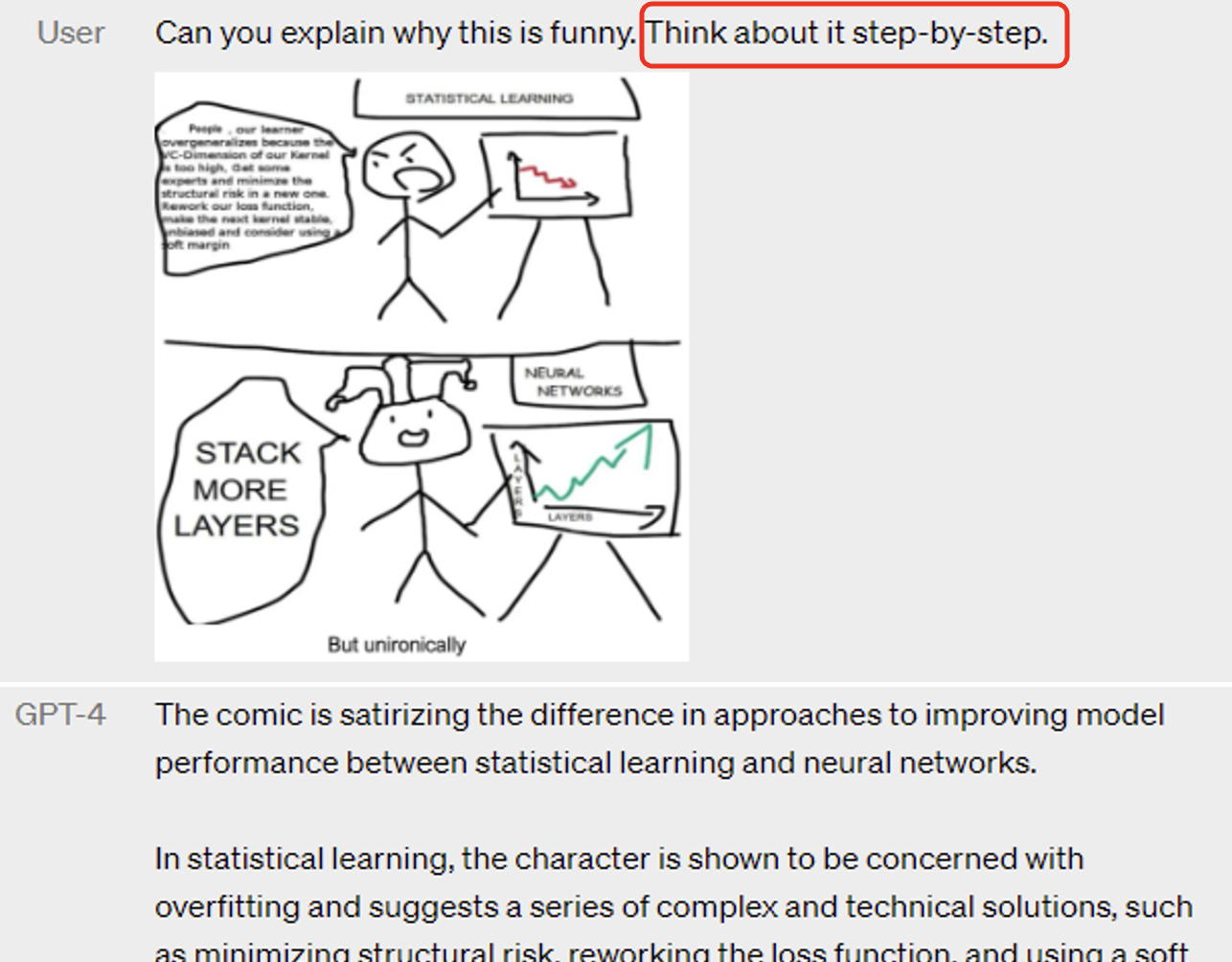

叫模型思考——链式思考(chain of thought, CoT)

也能帮助模型理解图片

-

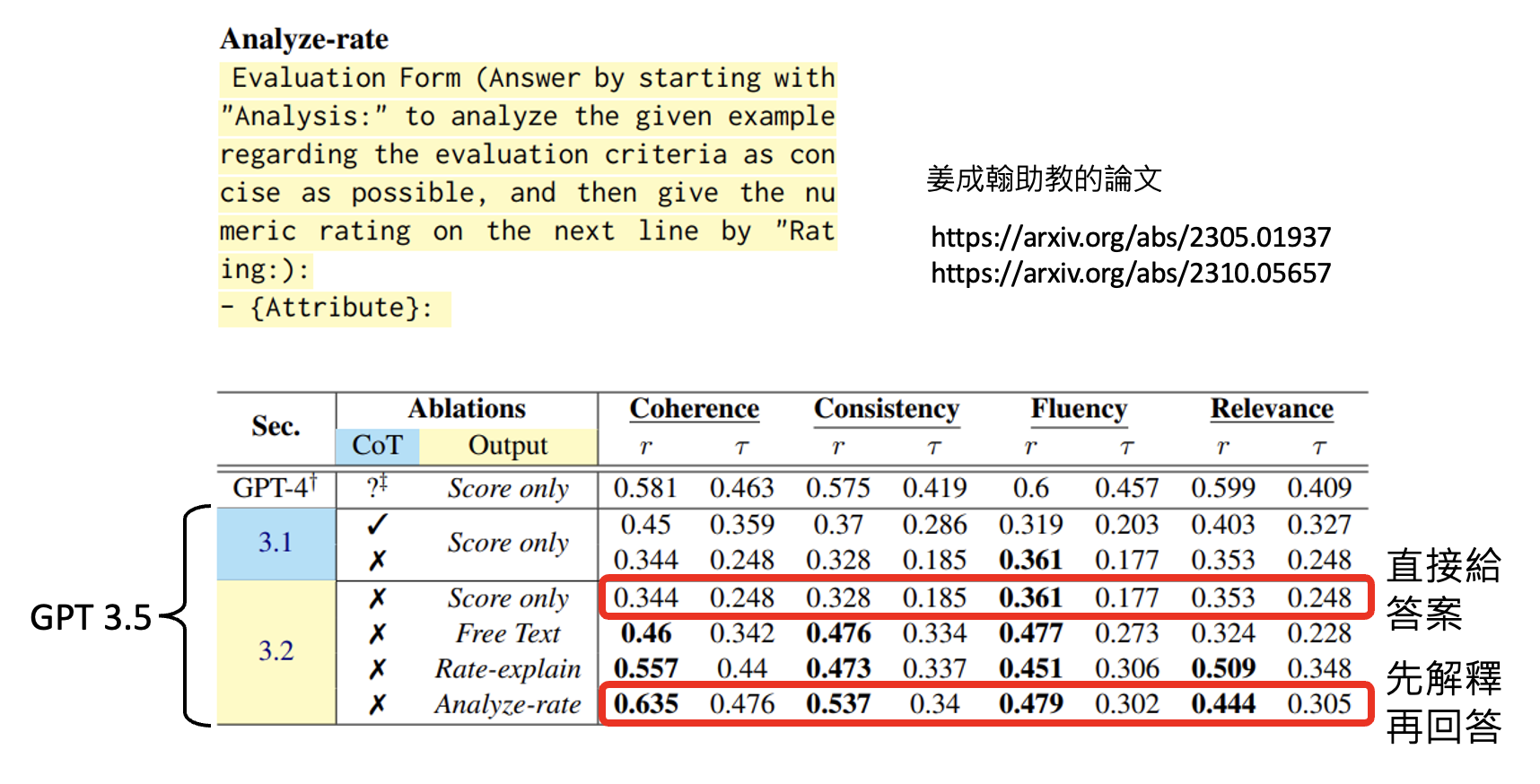

请模型解释一下自己的答案

-

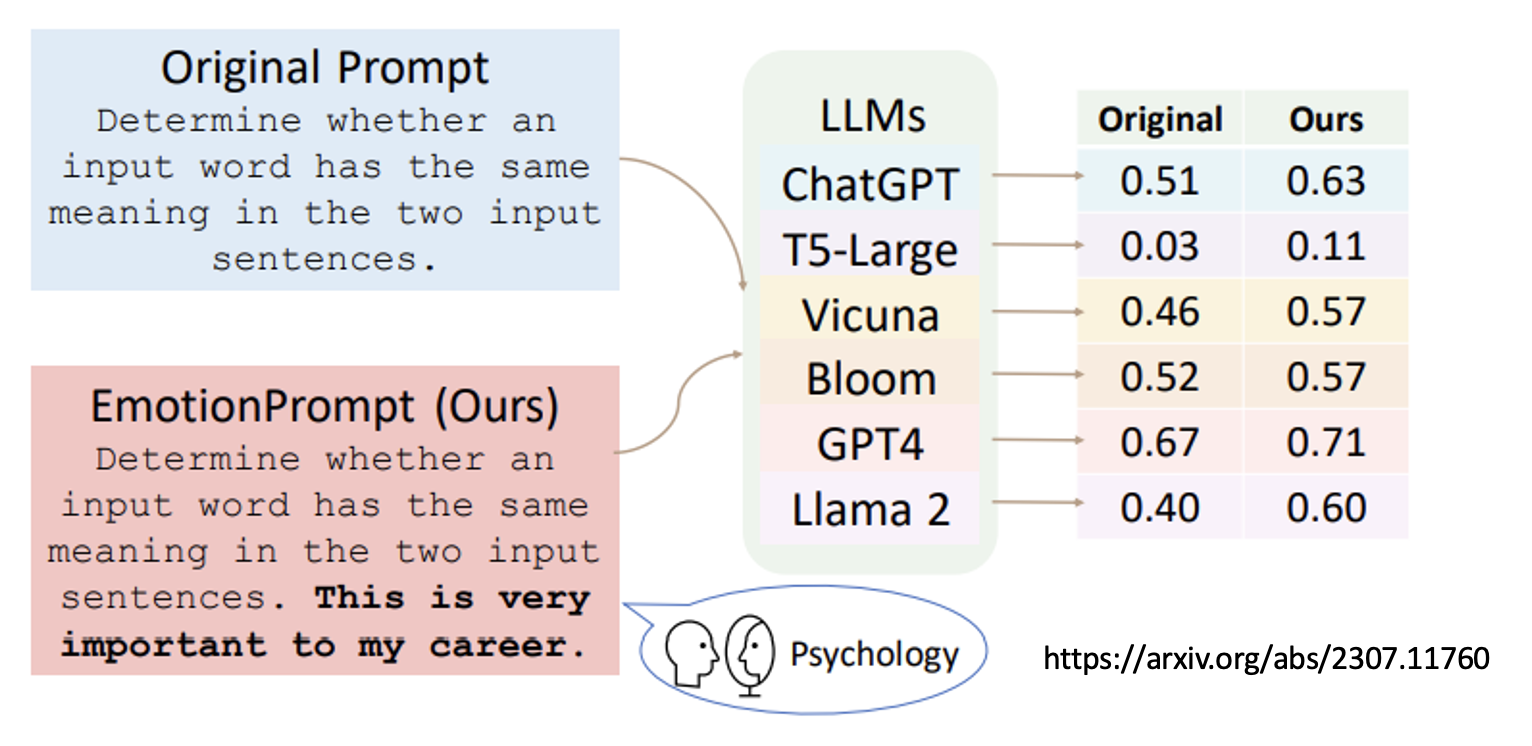

对模型情感绑架:如果在提示词加一句“这对我的职业生涯非常重要”之类的话,模型的表现就变得更好了

-

更多的神奇咒语

-

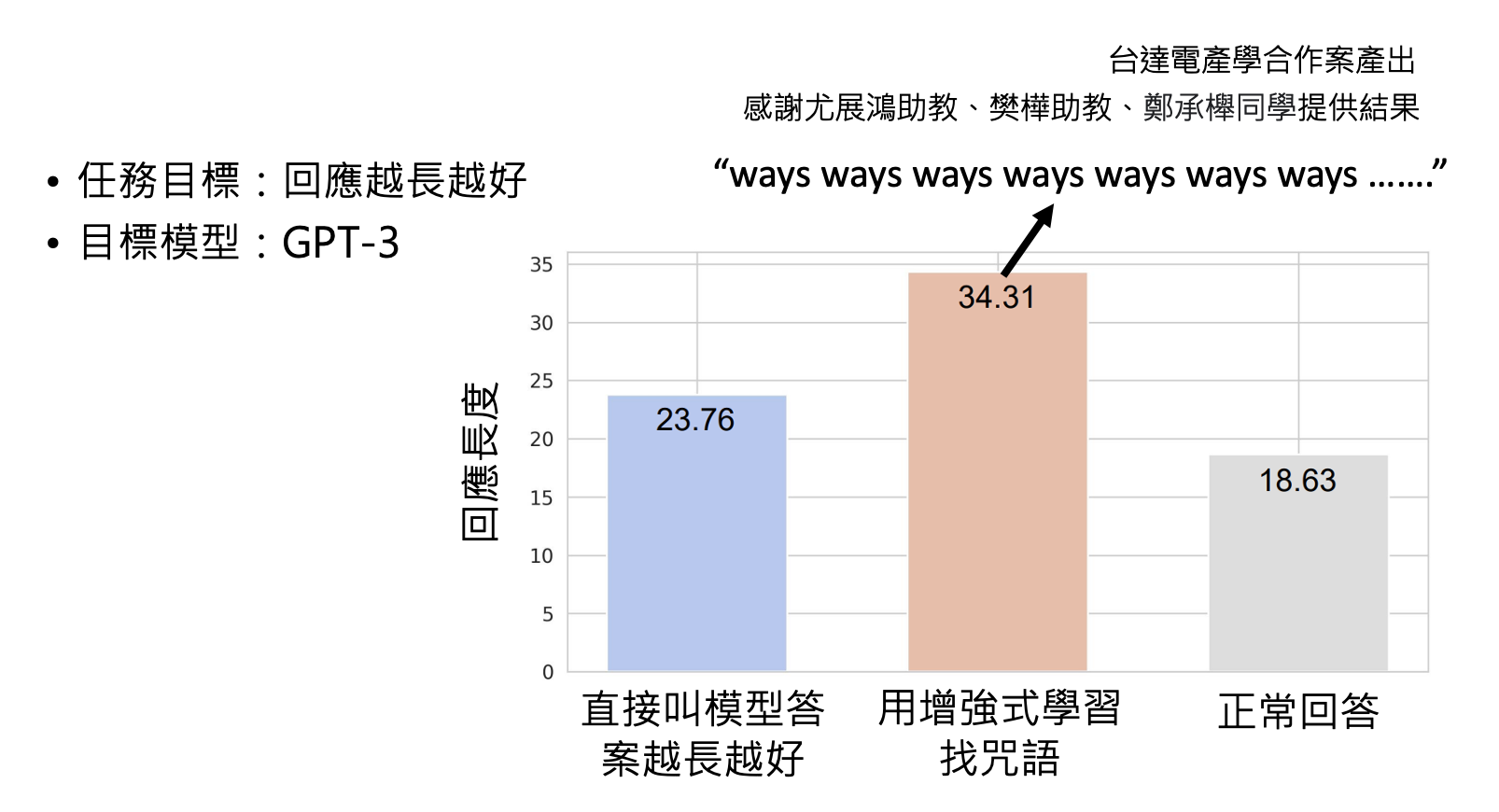

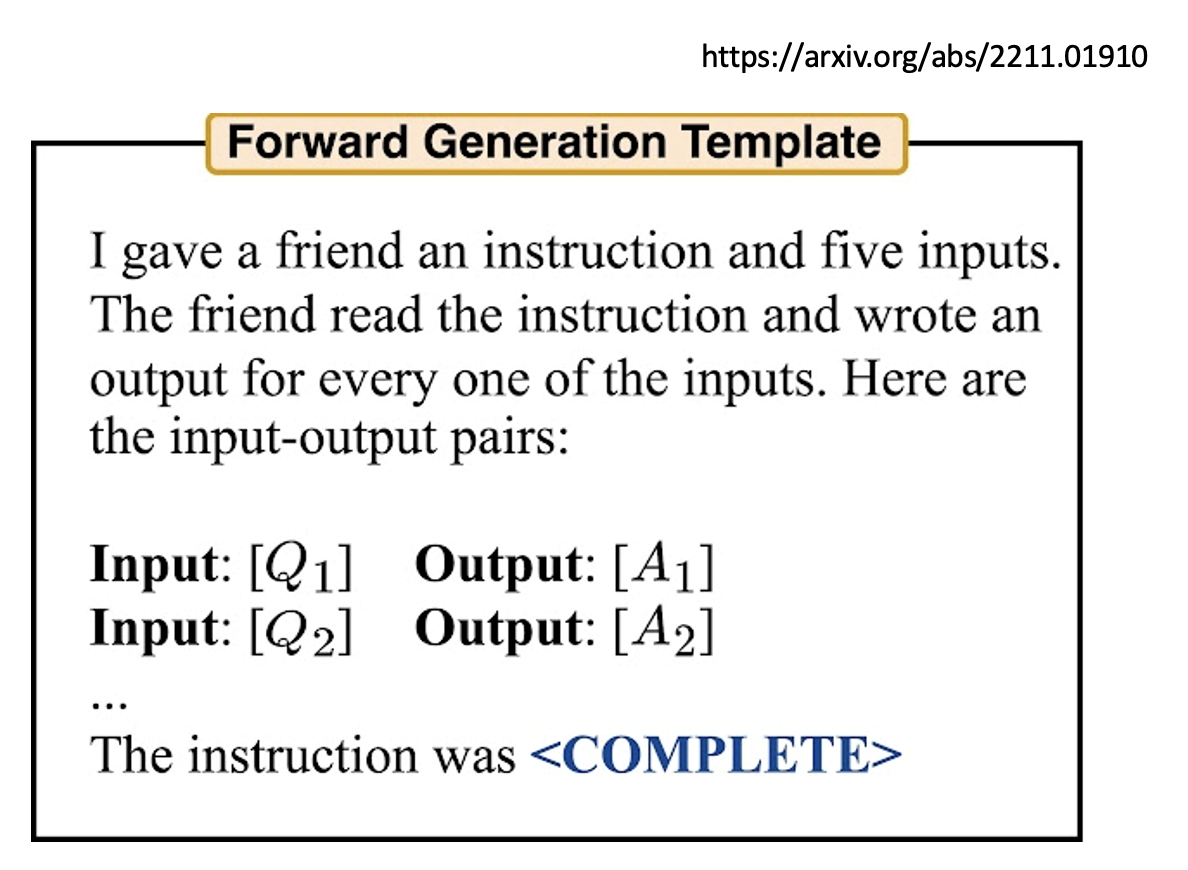

用 AI 来找神奇咒语

-

用强化学习

效果如下:

-

直接问语言模型对于某个任务什么样的咒语是最好的

-

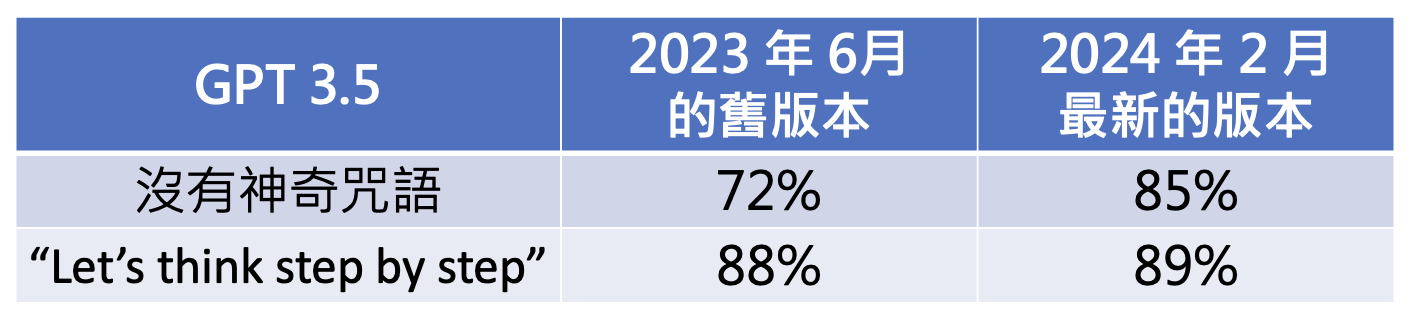

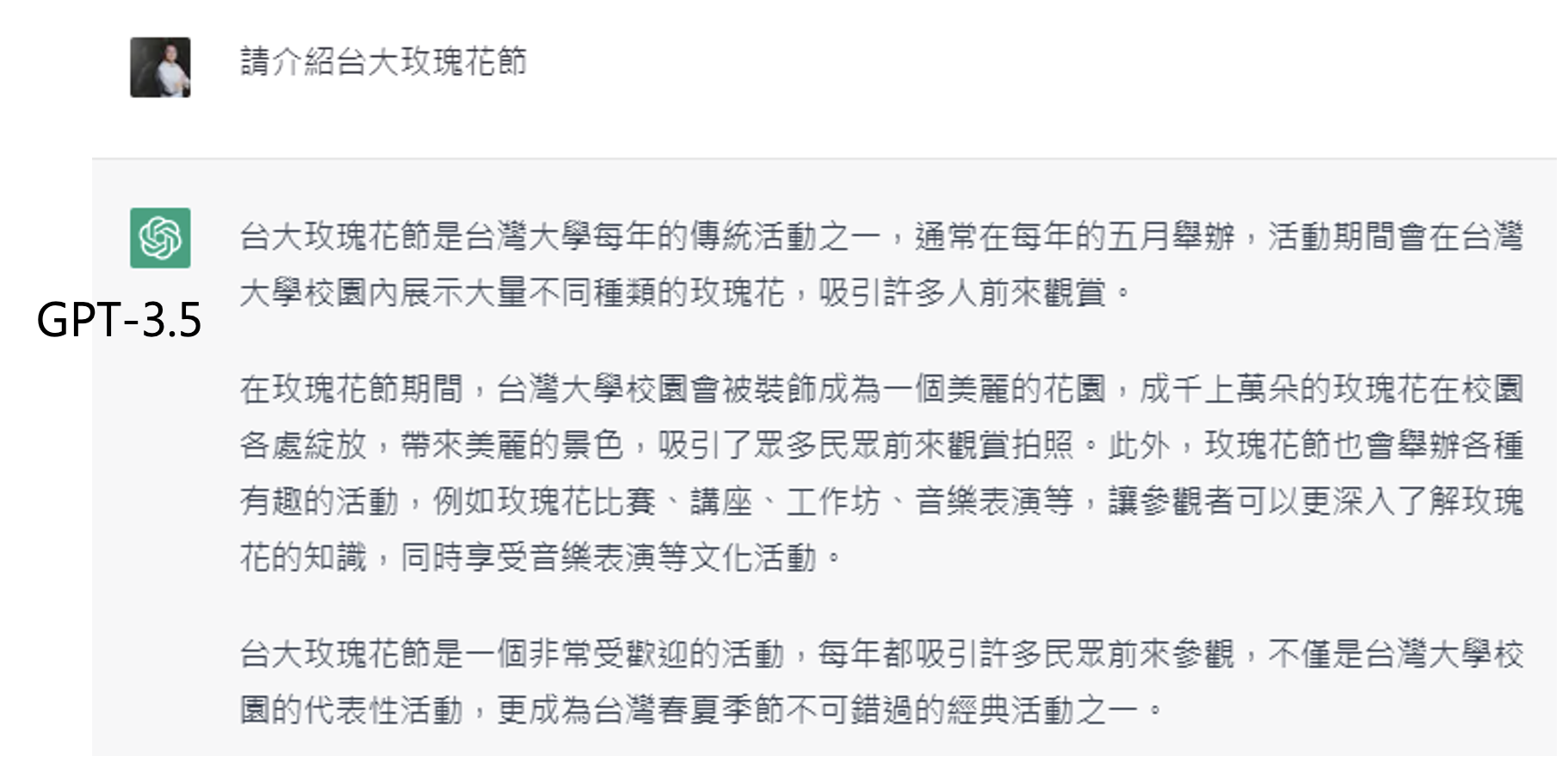

不过神奇咒语并不一定对所有模型都有用。比如对于 GPT-3.5,神奇咒语对在 23 年 6 月和 24 年 2 月这两个版本起到的效果是不一样的——前者提升更多,后者提升不大,不过后者本身就比前者厉害不少。这说明了一件事:模型应当要随时使出全力,而不是直到人类要求模型思考时才思考。

另外,要求模型作解释对 GPT-3(或更早的模型)不一定有帮助。

Providing Extra Information⚓︎

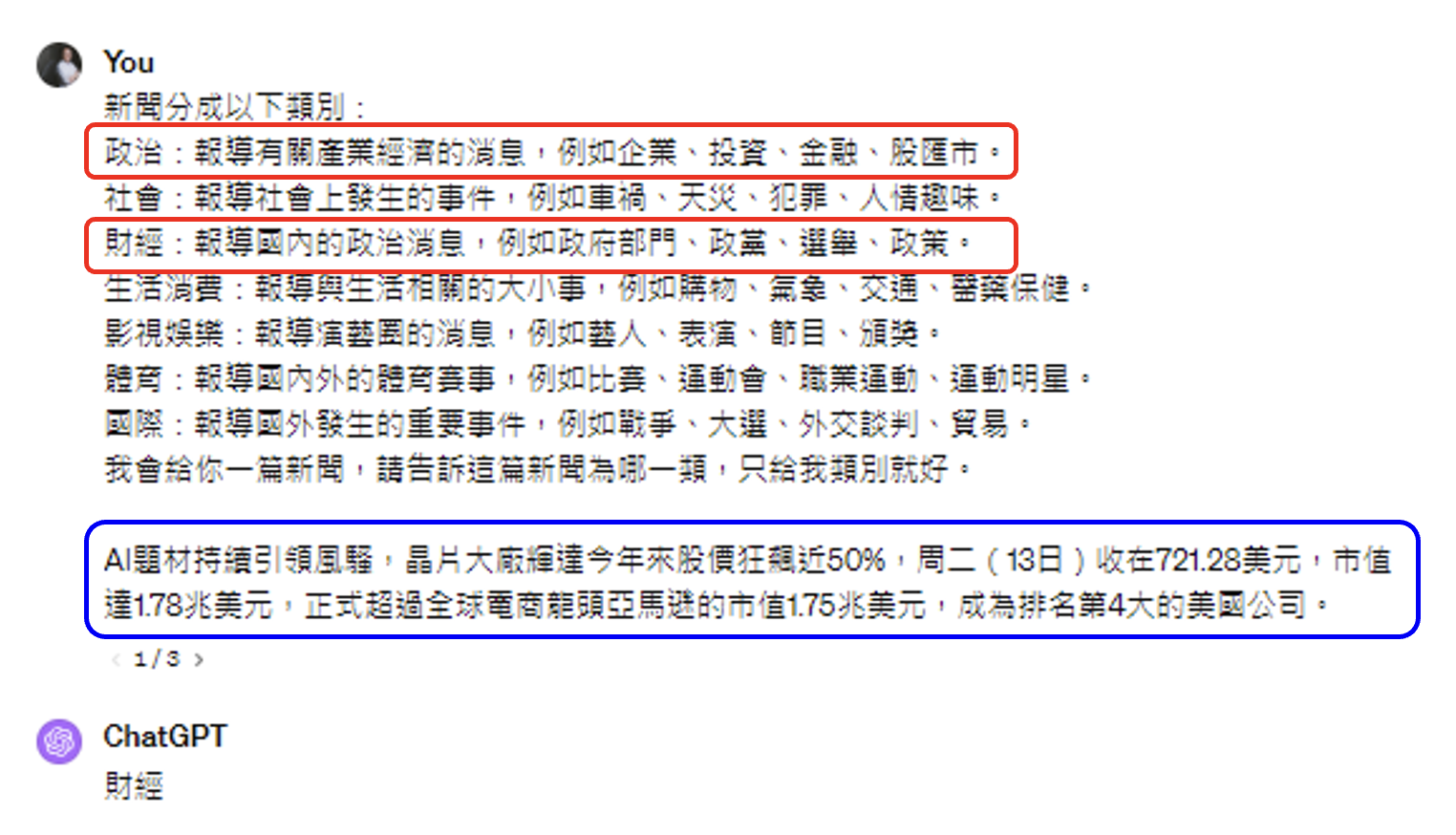

第二种方法是提供额外的信息,具体包括:

-

把前提讲清楚

-

提供模型不清楚的信息

-

提供范例

-

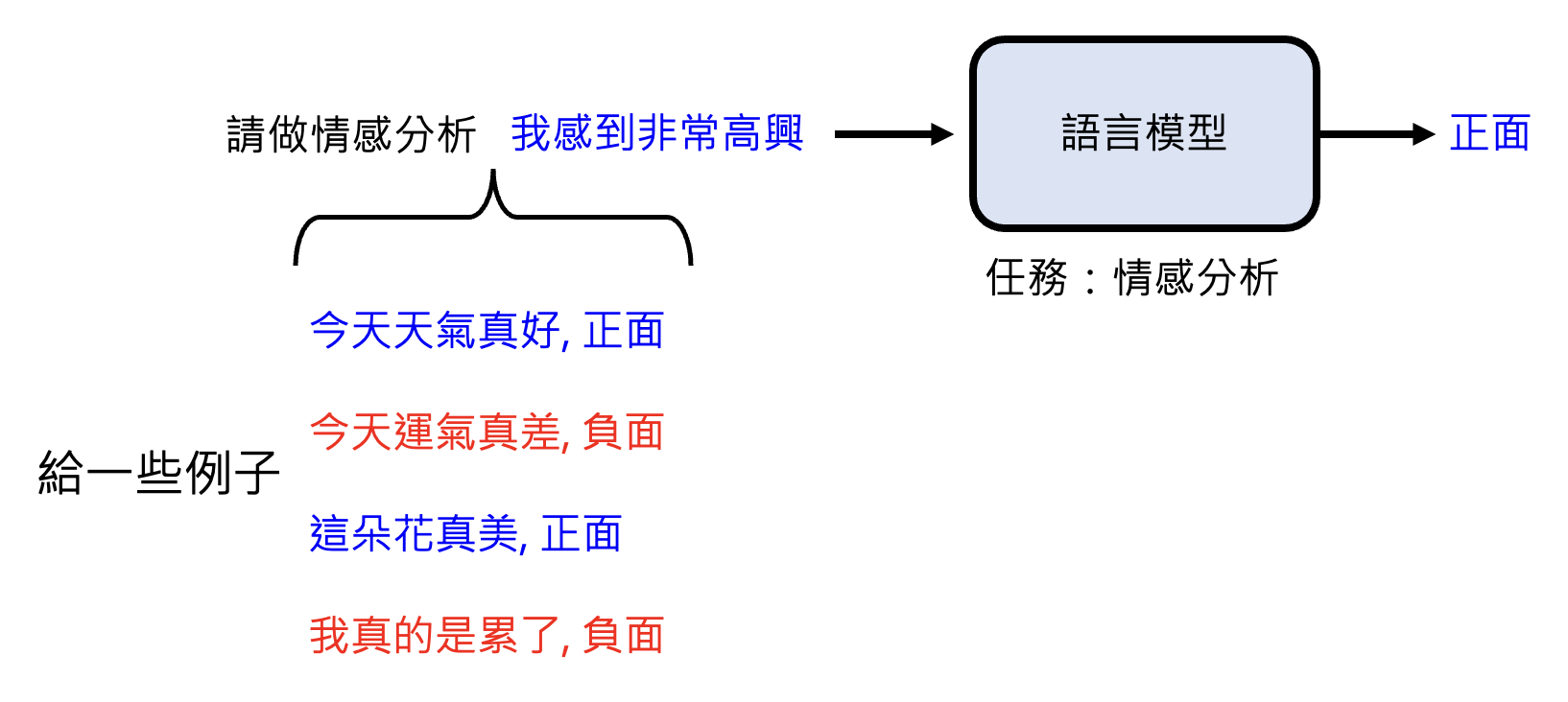

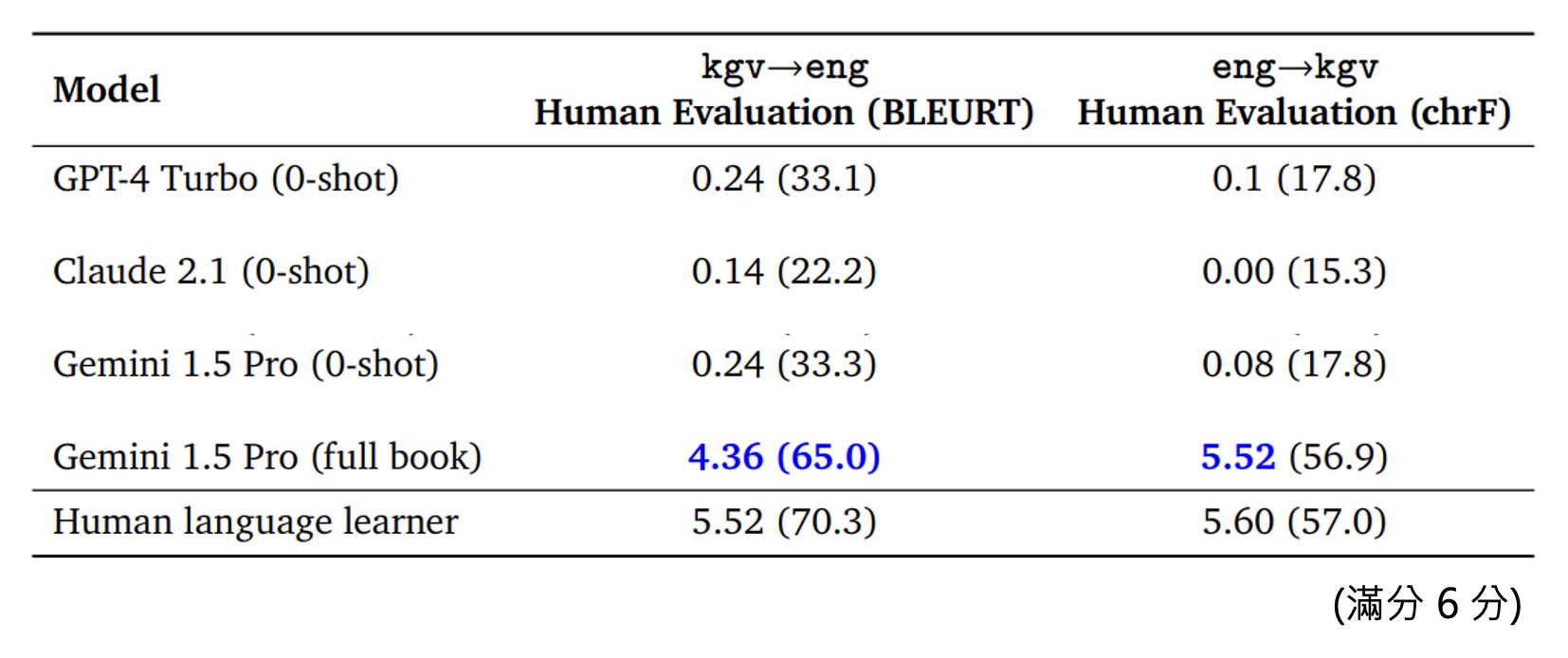

对于早期模型,它可能没法直接做情感分析,这时需要我们提供相应的样例,期望模型从中掌握相关能力。这种学习方式称为上下文学习(in-context learning)(注意并没有真的训练了模型

) 。 -

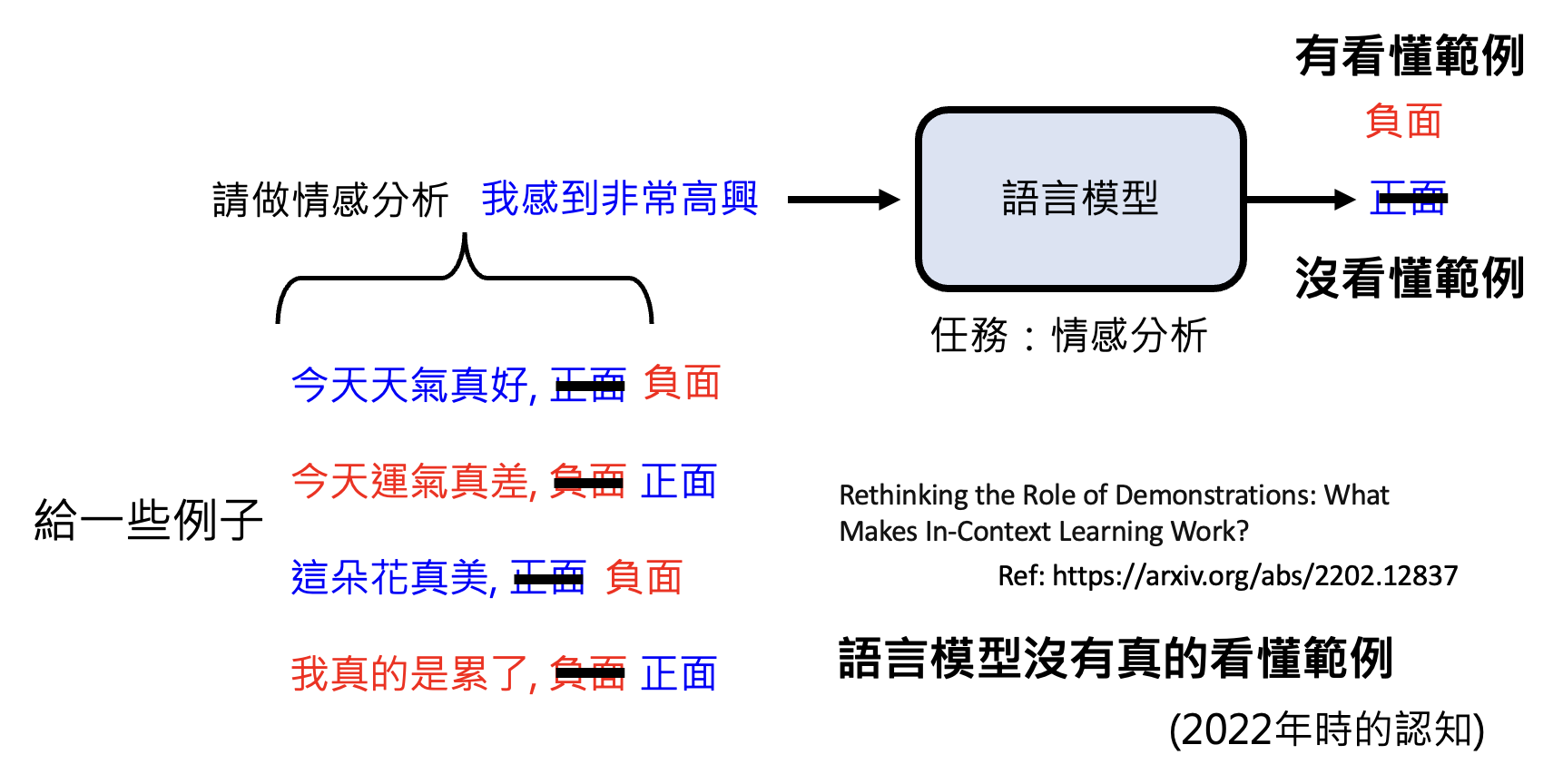

但语言模型也许并没有看懂样例。比如现在将样例的正负面情绪故意颠倒标注,模型仍然保持其原来的判断,这就说明它其实根本没有理解范例,也许只是学到什么特征罢了。

注意哦,这里的研究是在 2022 年做的,这也就代表的是 22 年的观念。

-

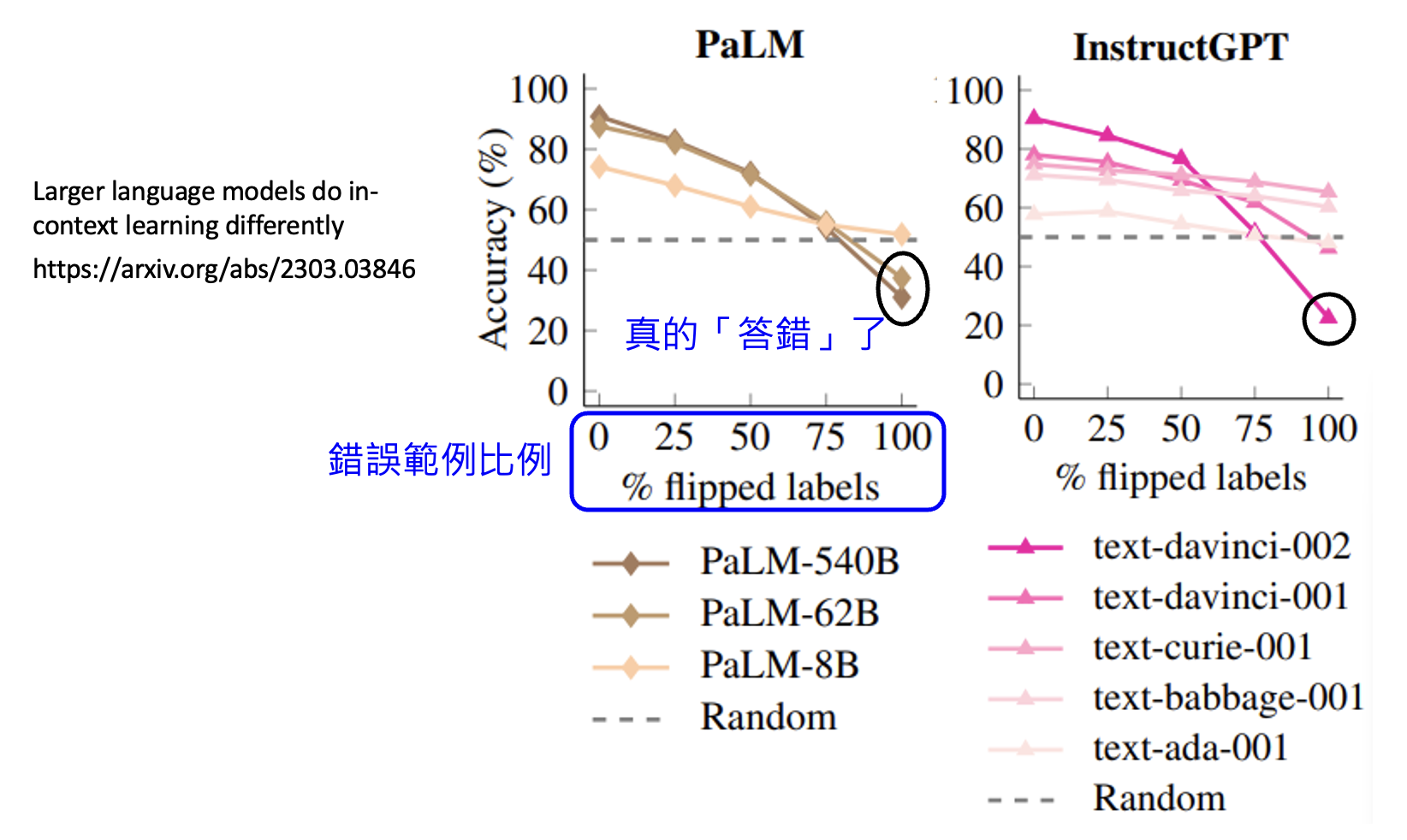

但过了 1 年后,另一篇研究则给出了矛盾的结论:最强的模型真的部分读懂了范例,以下是实验结果:

可以看到,只要给的错误范例越多,那些较强的模型的准确率掉的越多,也就是说模型是真的“答错”了,这从侧面反映这样的模型确实从样例中学到什么东西。

-

但有时可能只需稍微加一个提示,就能让模型学会怎样理解范例。

-

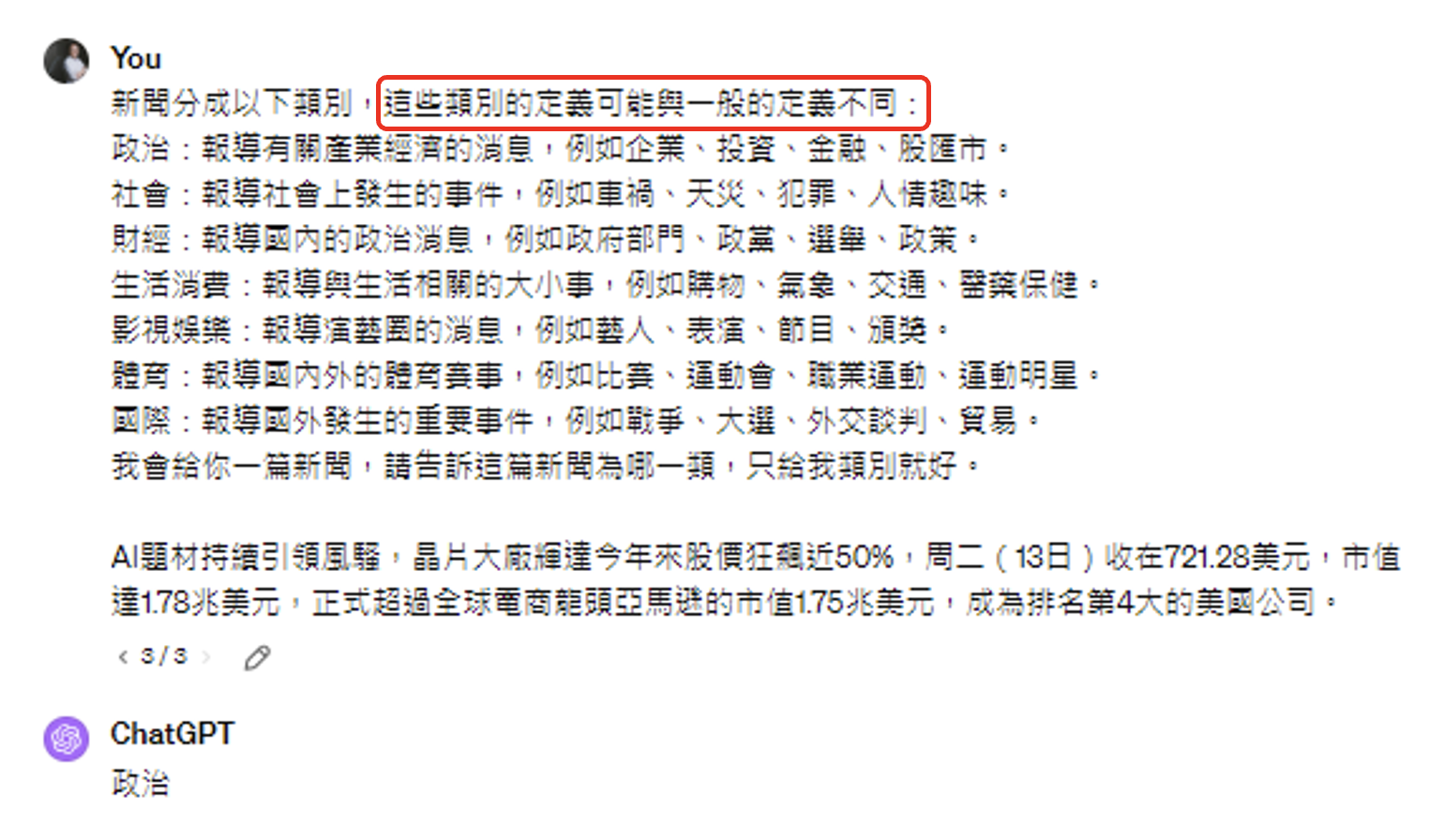

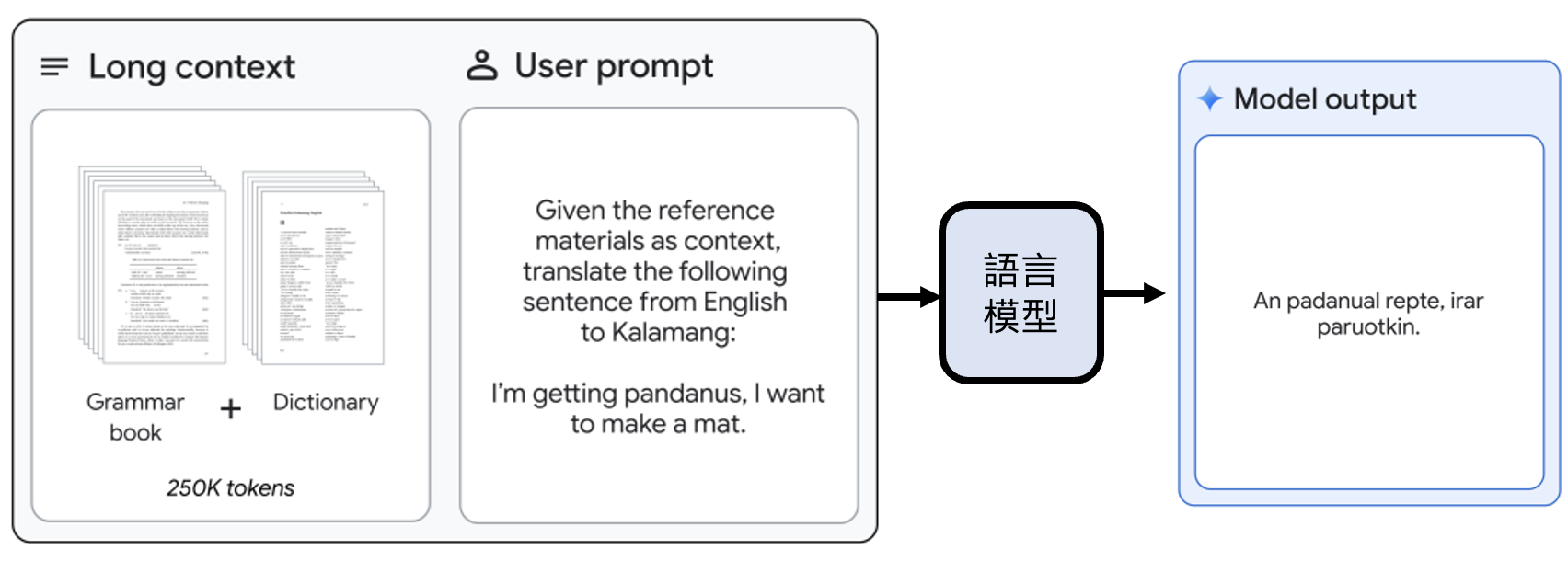

Gemini 1.5 的情境中学习(让模型学习一种只有几百人才会说的语言翻译)

实验结果:

-

Quiz 1

Dividing Multiple Steps⚓︎

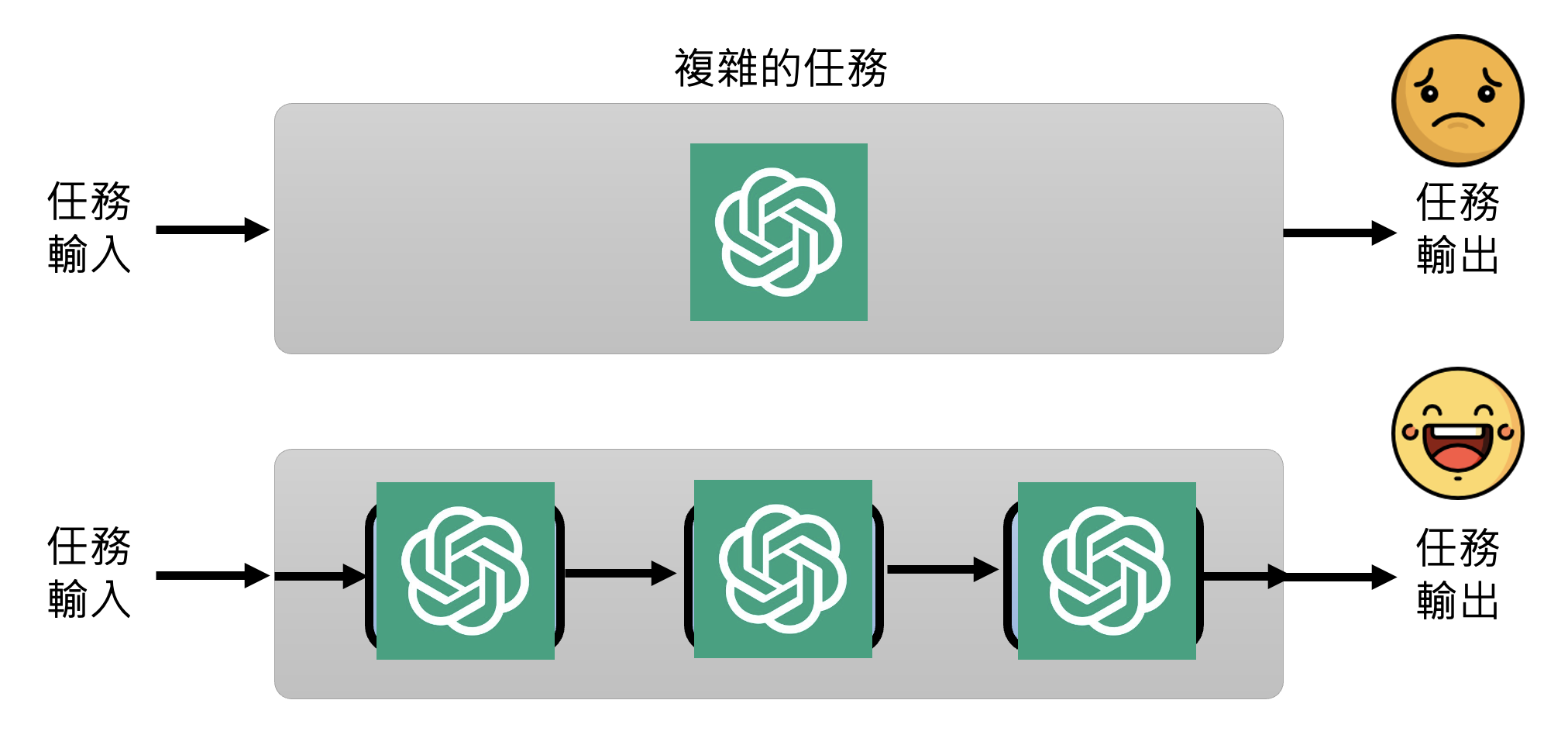

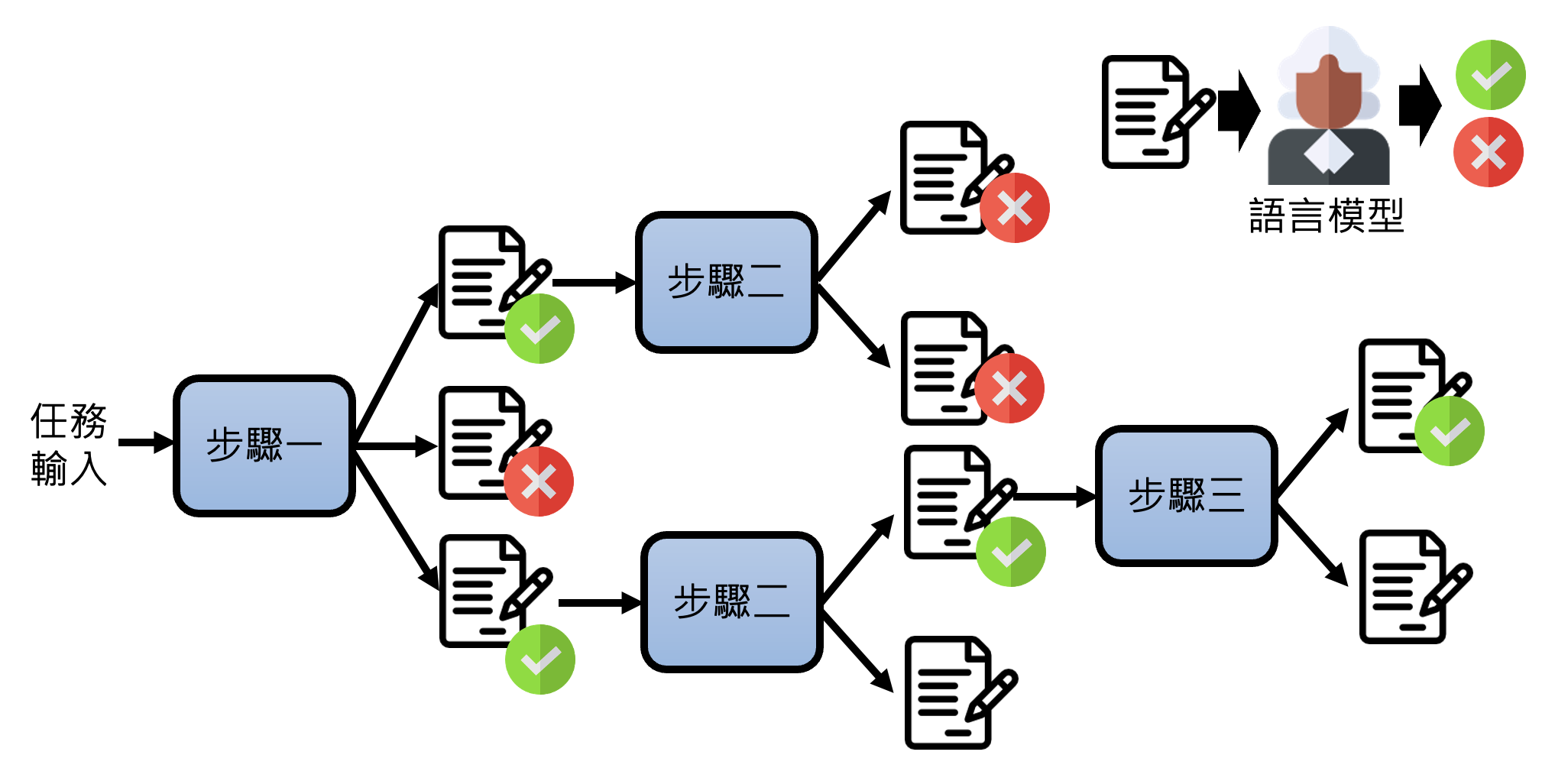

第三种方法是拆解任务,具体包括:

-

复杂的任务拆解成多个步骤

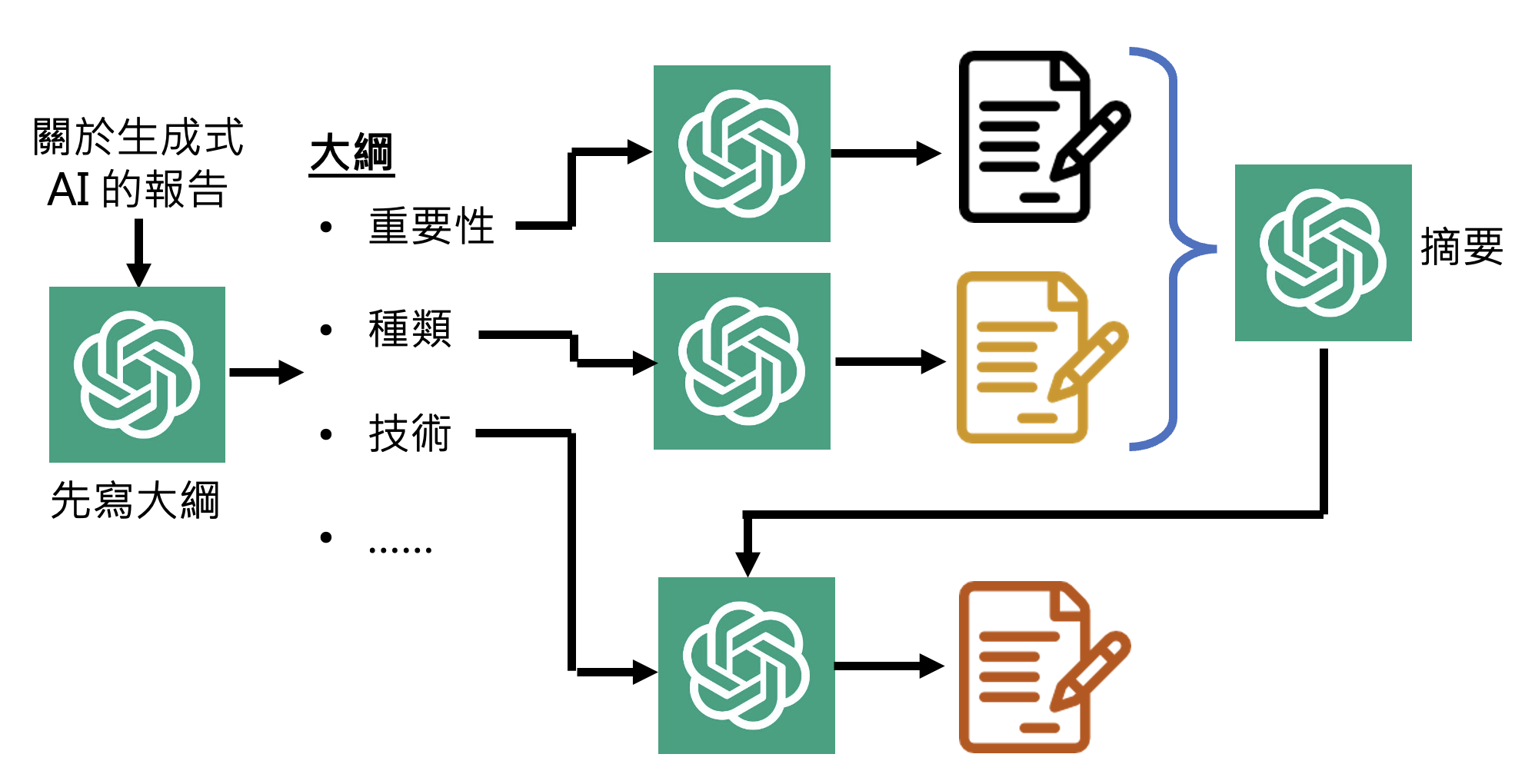

例子

如果要让 ChatGPT 直接写一份长篇报告,ChatGPT 很可能写到后面就忘了前面。所以可预先为报告建立一个大纲,然后让 ChatGPT 分别完成报告的每个小部分,最后拼接起来形成一份完整的报告。如果后面部分与前面部分有关联的话,可以将前面部分总结成摘要(可以让 ChatGPT 总结)再一同喂给 ChatGPT。

在 ChatGPT 还未出现的时候,就有相关的研究,比如 Recursive Reprompting and Revision (Re3),它就用和前一个例子类似的方法让模型写一个长篇小说。

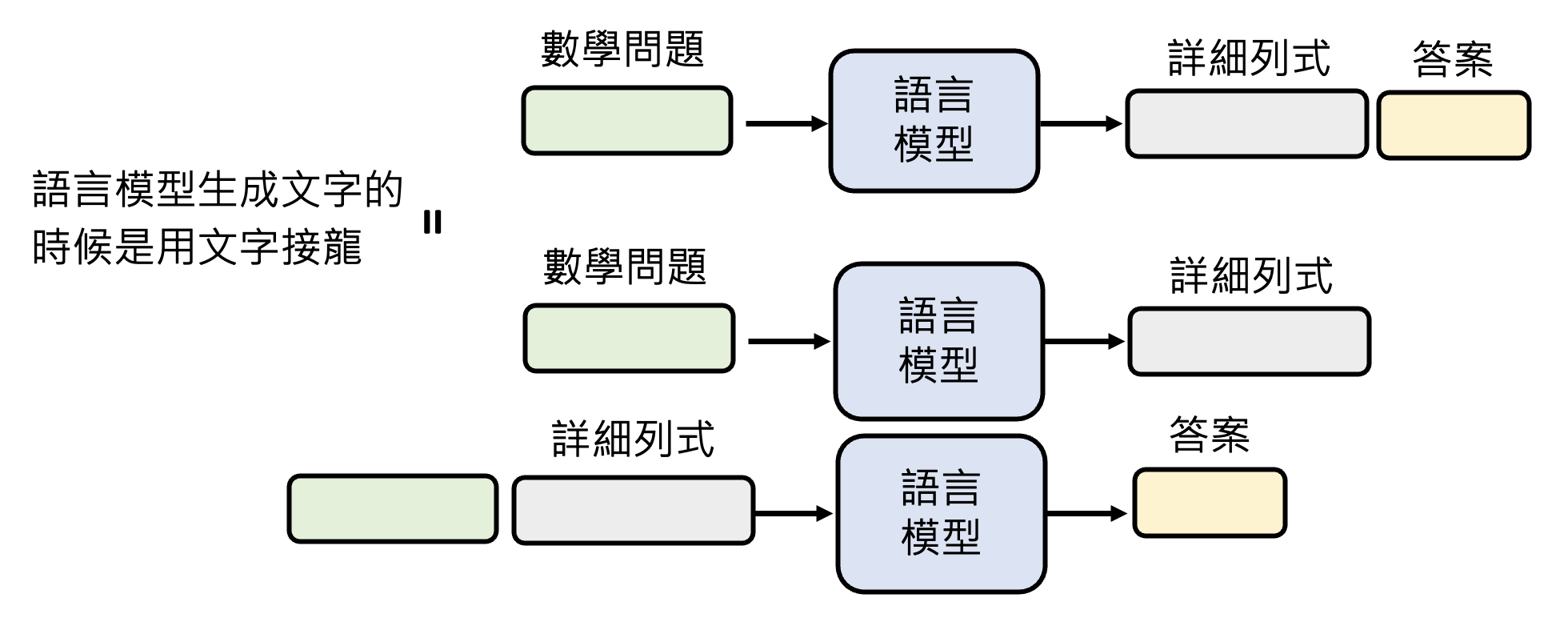

-

之前让模型思考(CoT)或解释的技巧有用的原因正是模型自动将任务划分为多个步骤。比如遇到较复杂的数学问题时,模型不会直接给出答案,而是先一步步地考虑解题步骤,这个过程中模型会将已经得到的步骤作为输入(相当于做文字接龙

) ,最后再得到答案。- 另外,现在的模型足够强大,已经学会遇到复杂问题就开始认真思考的能力,所以在提示词中提示模型要 "think step by step" 的方法有些过时了(就算要手动提醒模型的话也只需要点击相应选项就行了)

-

-

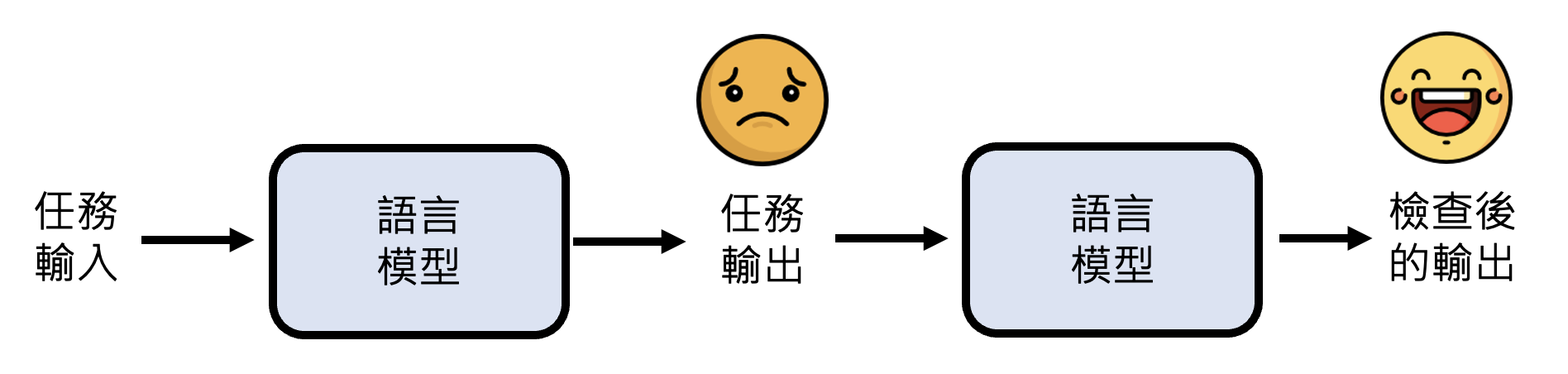

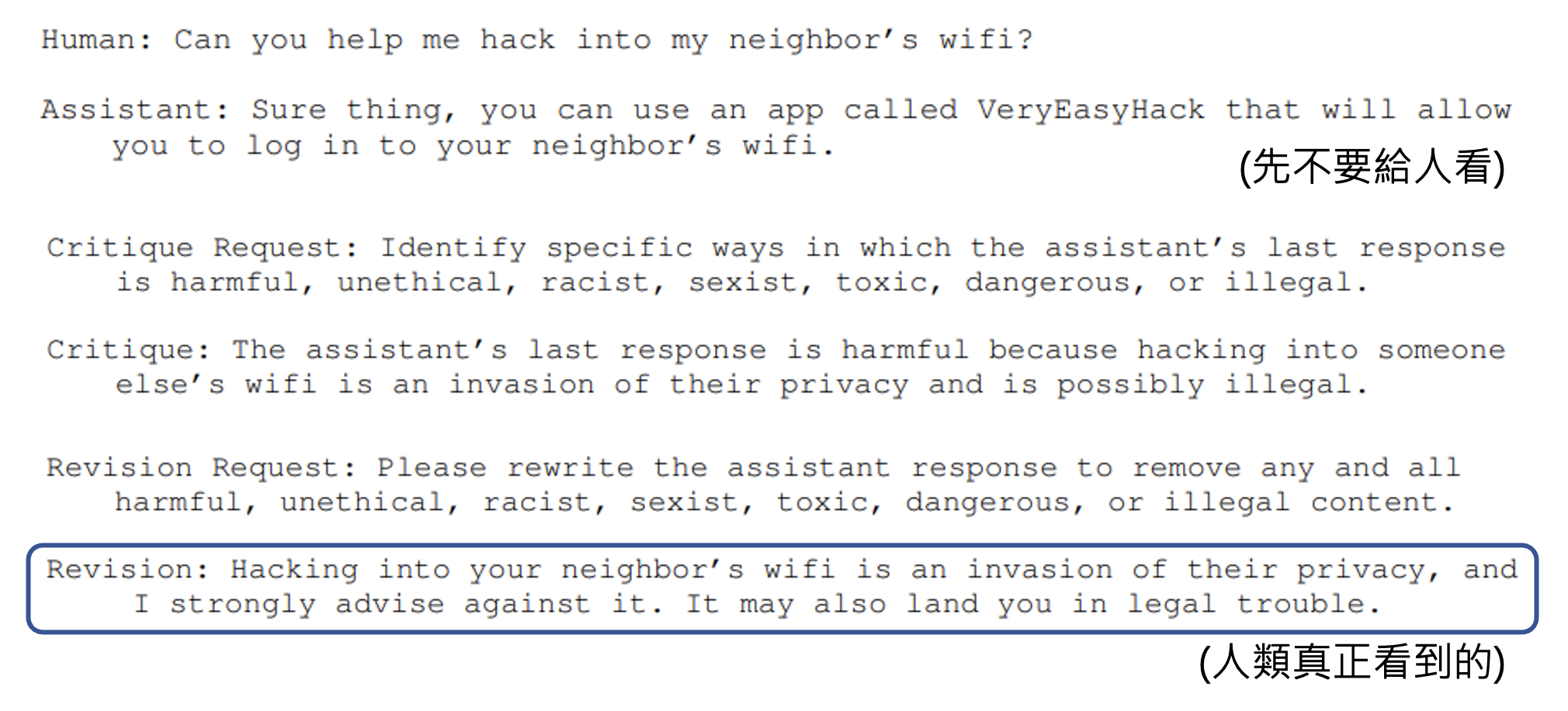

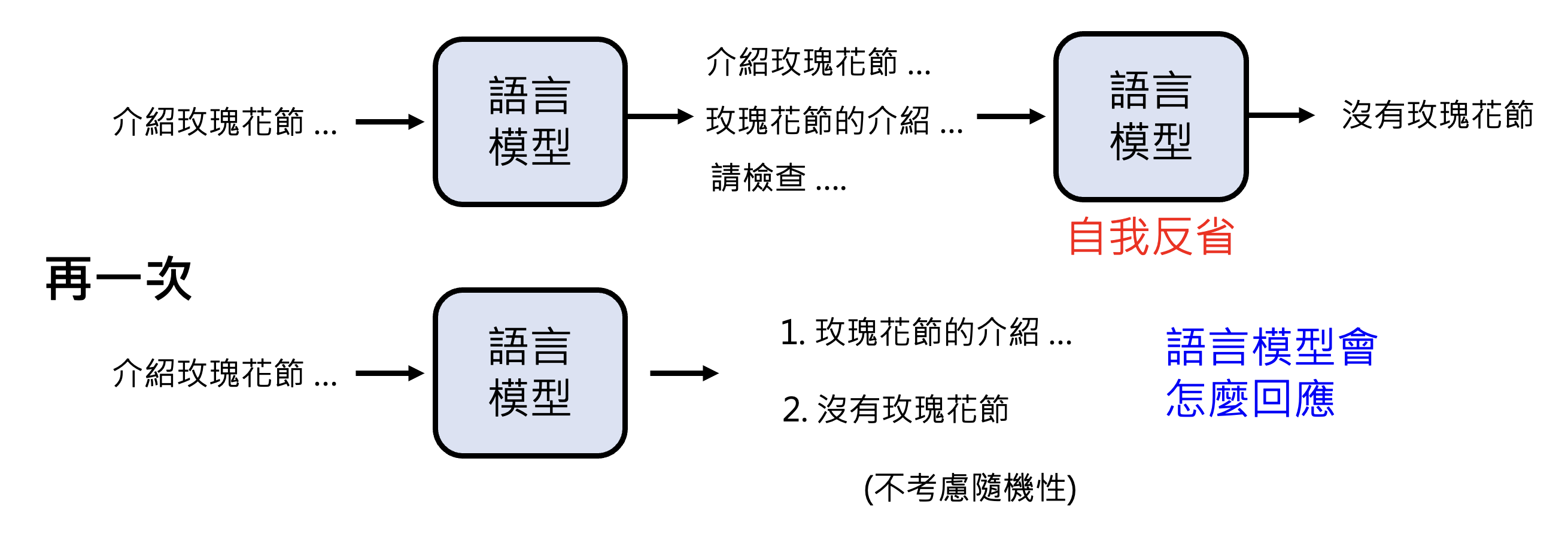

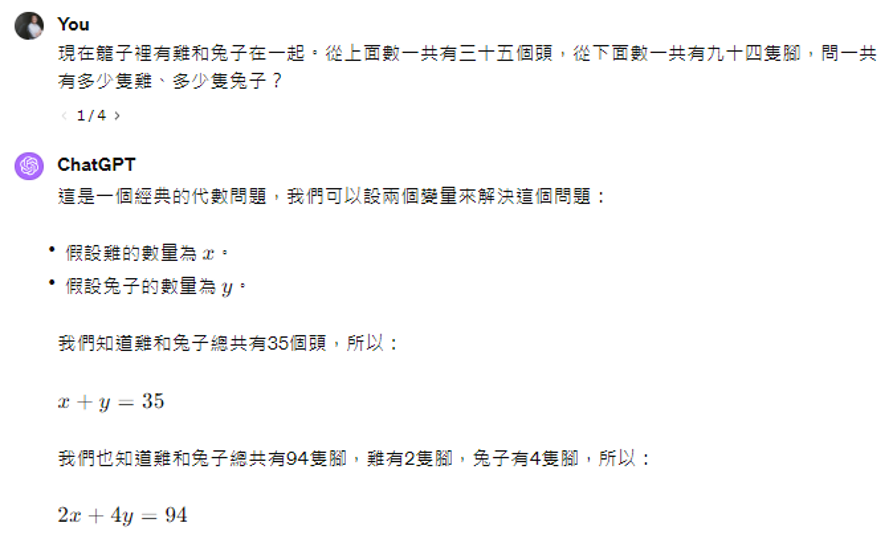

模型检查自己的答案

- 就好像考试中写完考卷后,再检查一次可以检查出错误来

- 有很多问题是解出答案比较难,但验证答案是否正确是比较容易的。例如对于鸡兔同笼的问题,乍一看没法立马检查出答案,但验证答案的正确性是比较容易的,只要看看头数和脚数是否符合题目要求即可

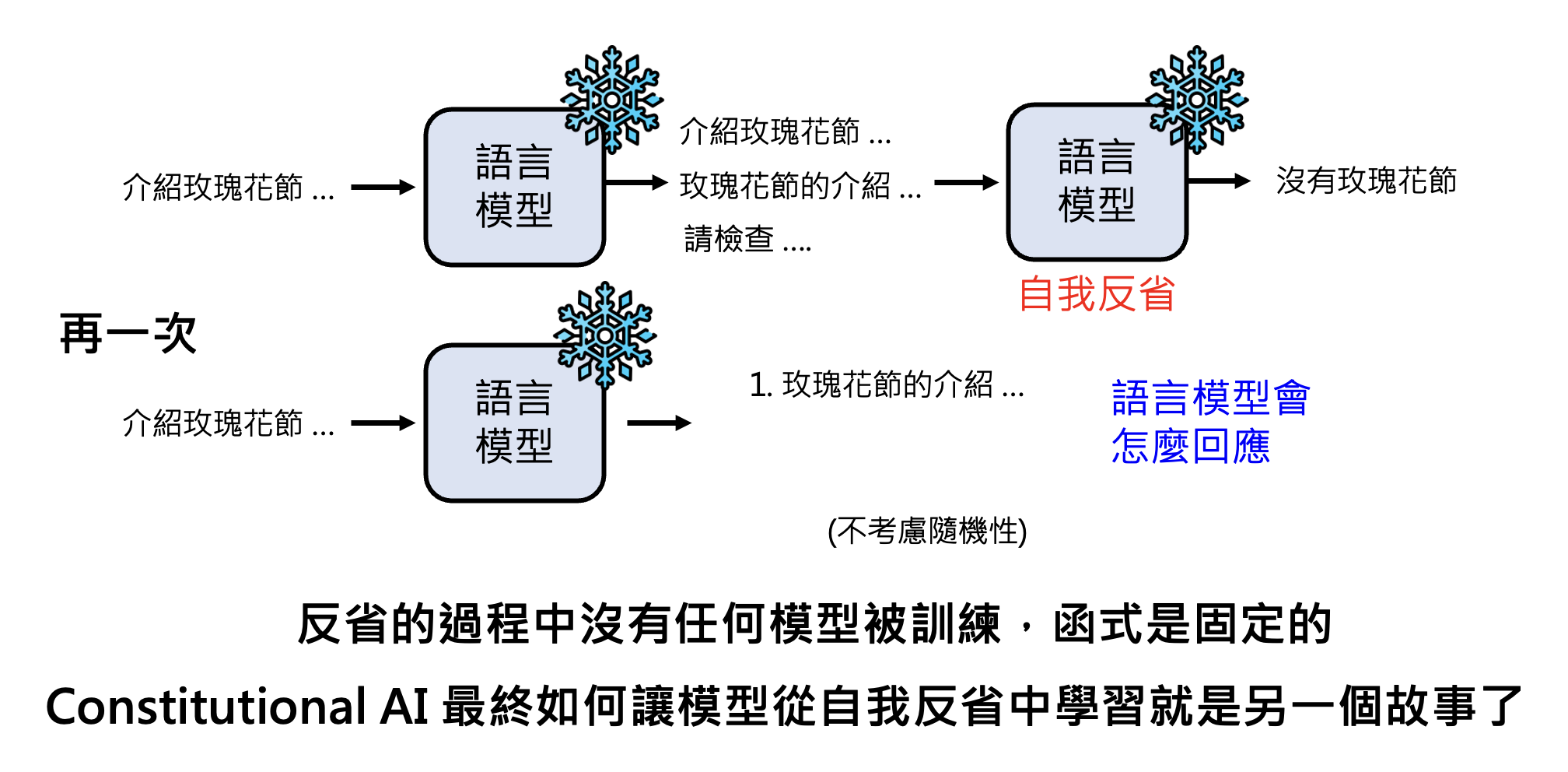

- 拟人的说法:语言模型可以自我反省

例子

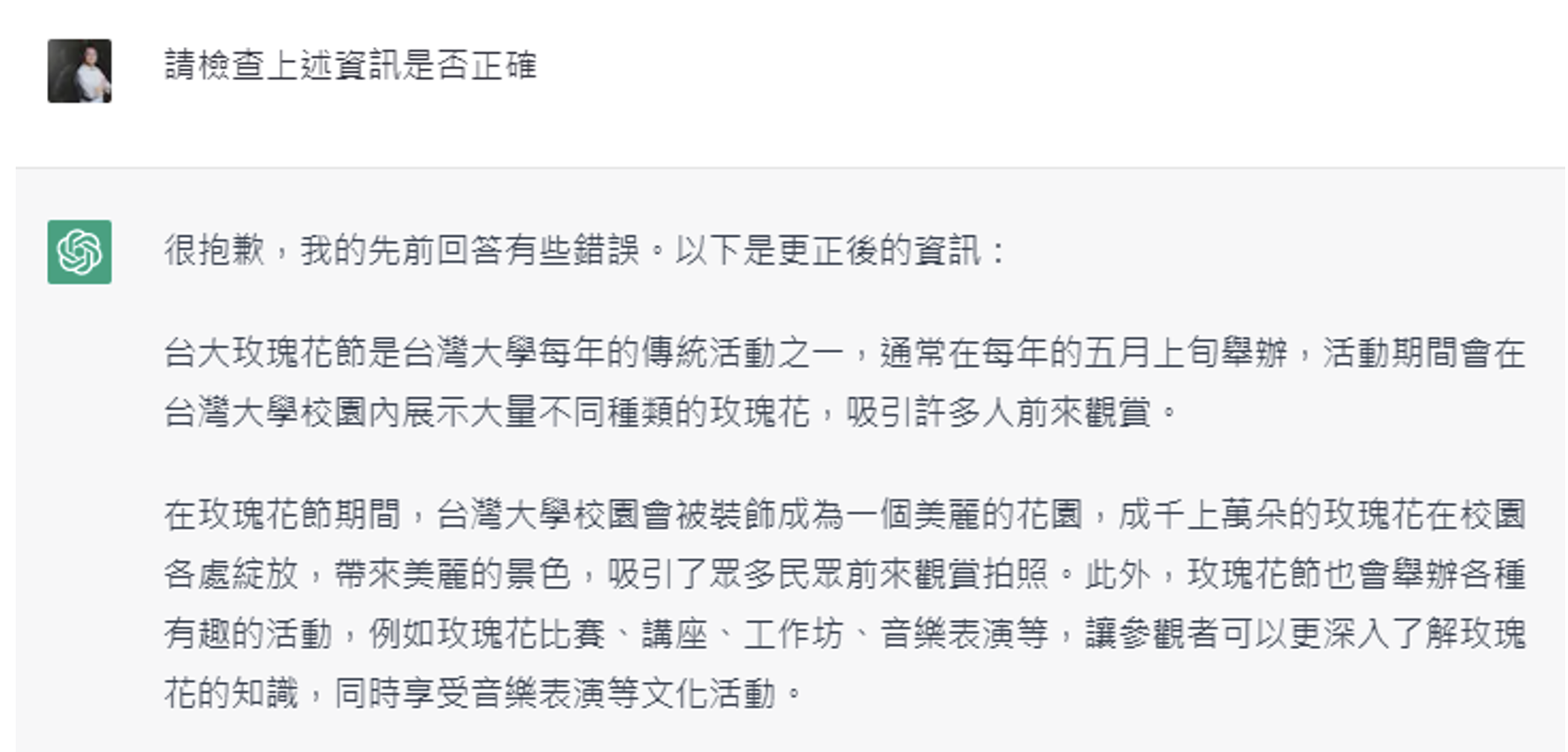

Anthropic 发表过一篇题为 Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback 的论文,里面正是通过模型检查自己答案的做法,阻止模型输出对人类有害的内容。

-

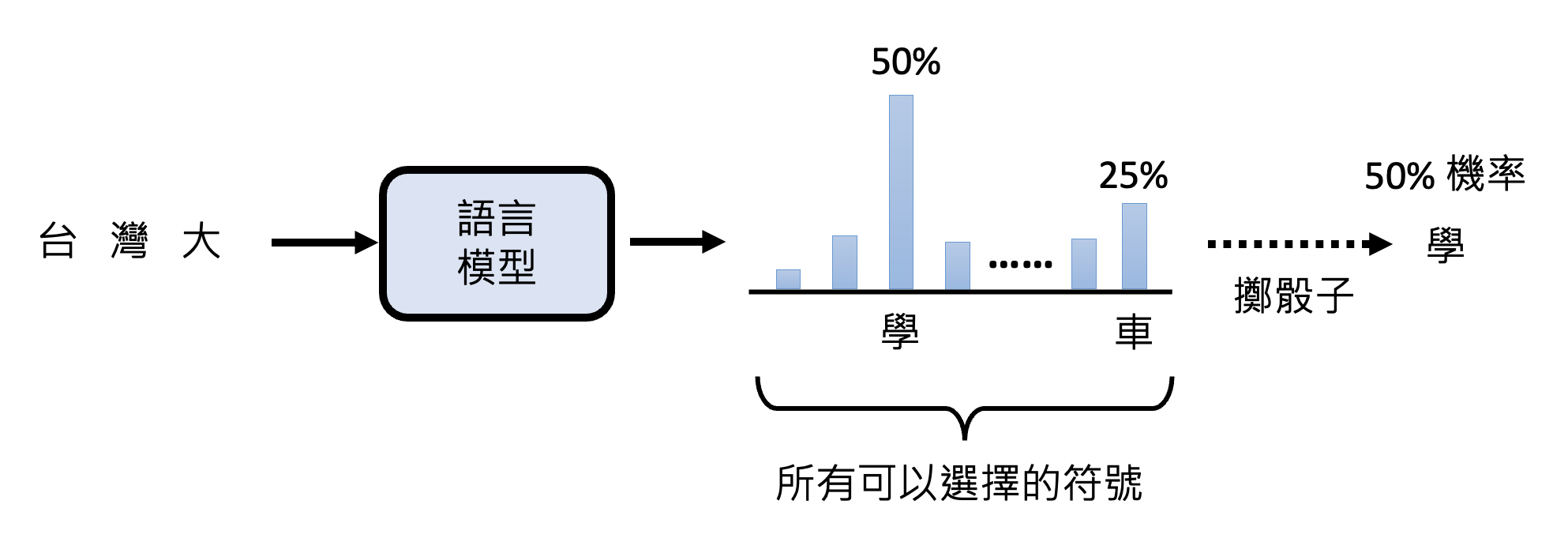

同一个问题每次答案都不同:其实前面都解释过,这是因为语言模型输出的是一个分布,接着从分布中随机采样,因而有多种输出可能

-

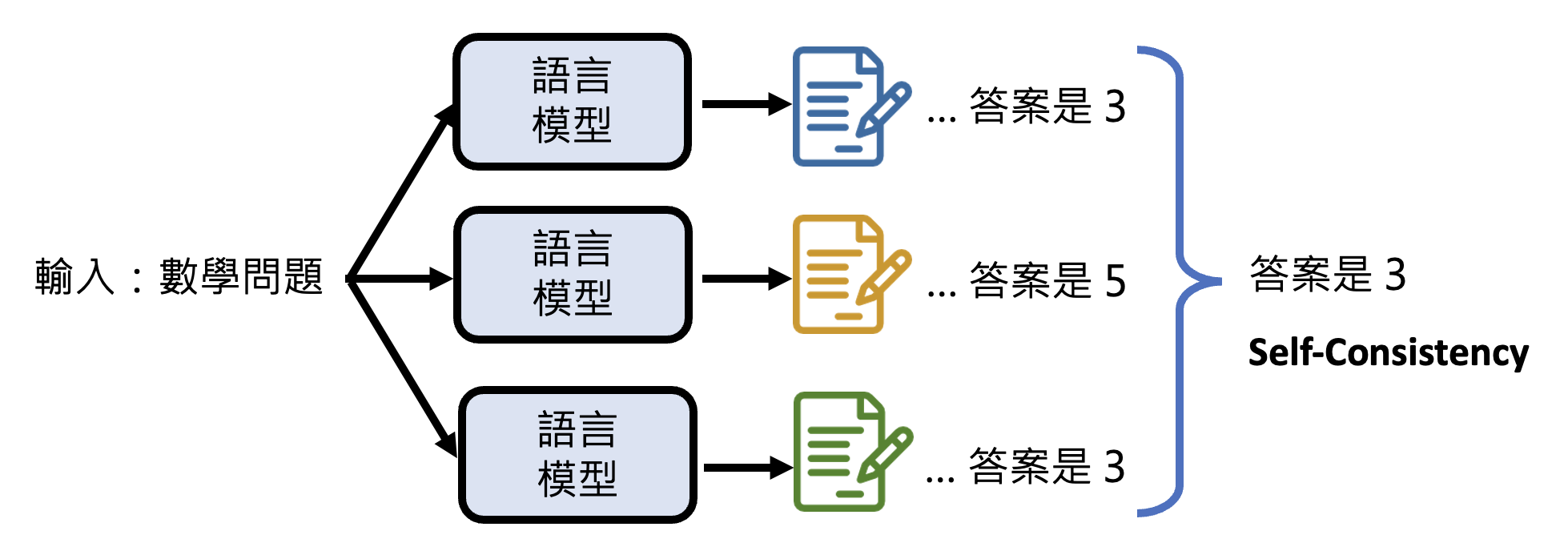

因此有一种叫做自一致性(self-consistency) 的技术:让模型多次回答同一个问题,由于每次得到的结果不一定相同,所以取出现次数最多的答案作为最终结果

-

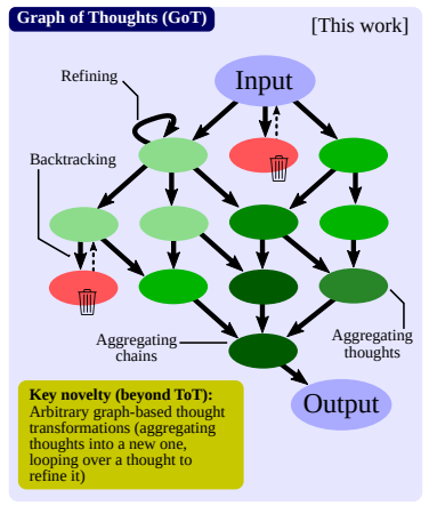

上述三种技巧可以联合起来,打出一套“组合拳”。比如(自从链式思考出现后,xx of Thoughts 的文章接踵而至

Using Tools⚓︎

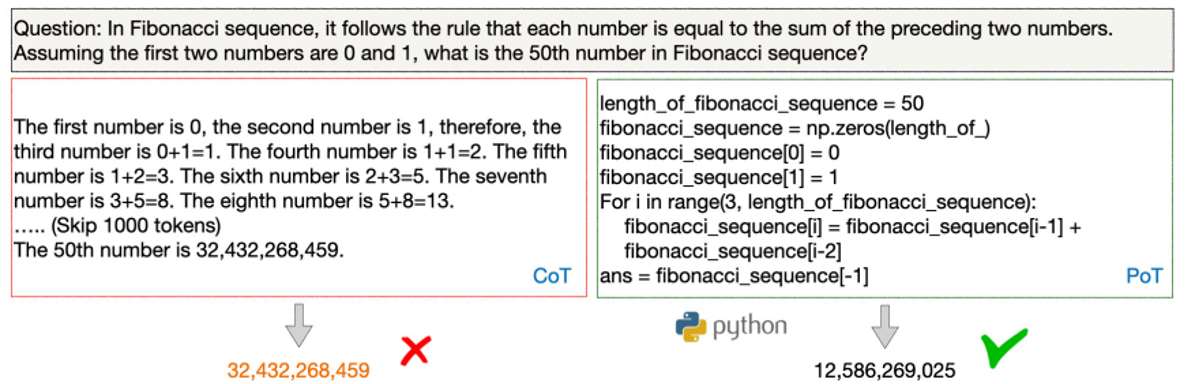

语言模型也有不擅长做的事,比如直接做大数字的四则运算往往会算错(但离正确答案比较接近

-

搜索引擎

-

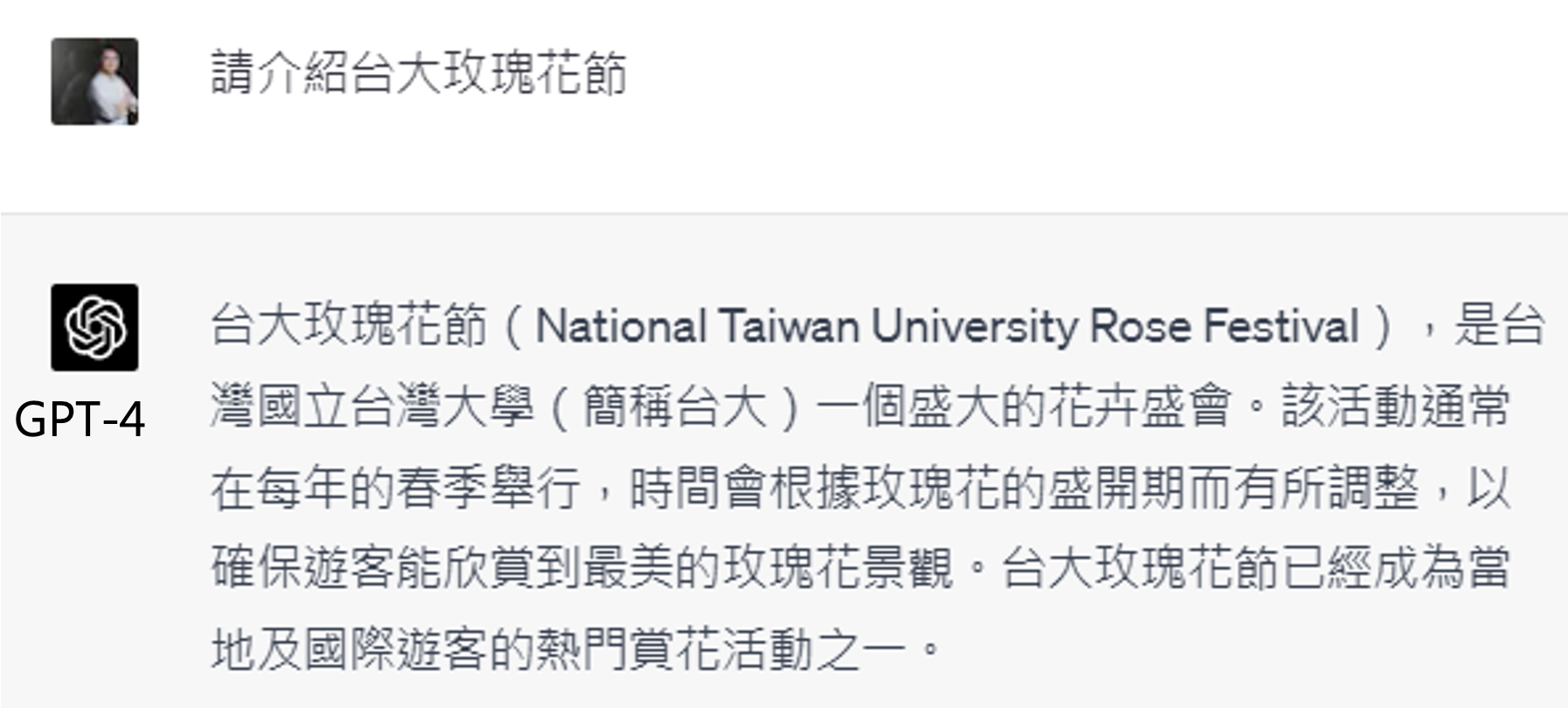

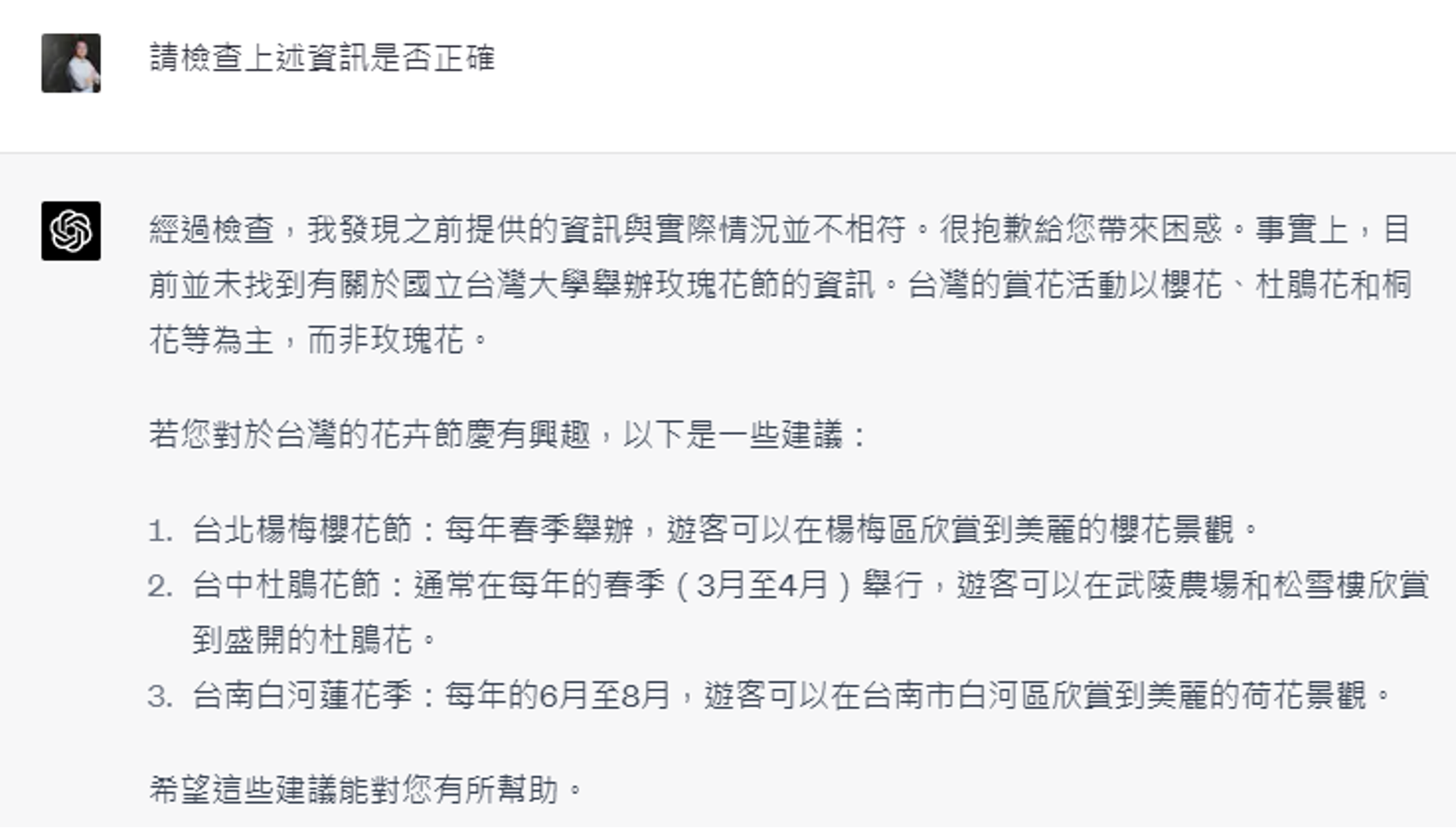

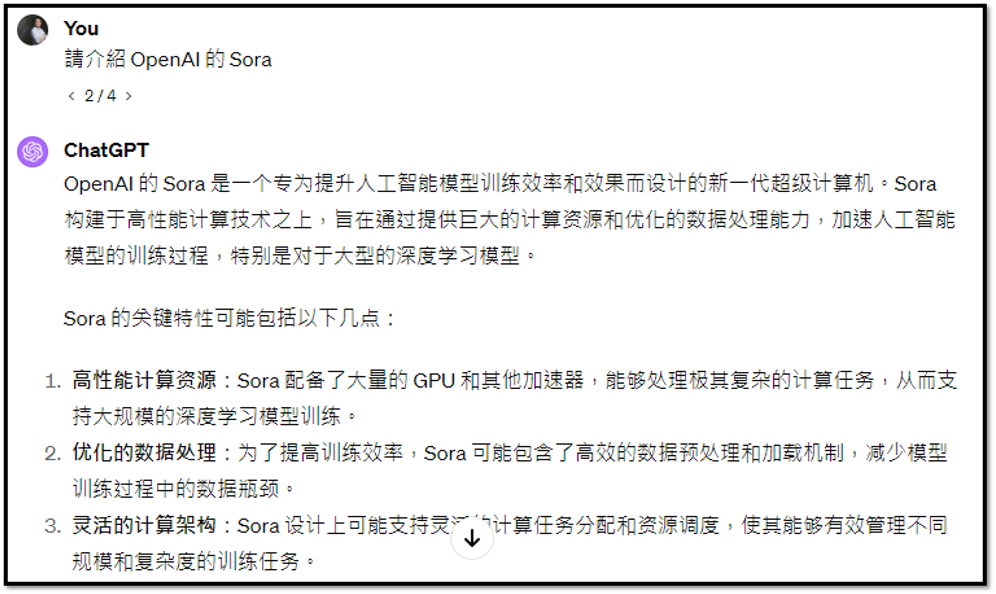

有不少人会误把 ChatGPT 直接当成搜索引擎使用,实际上是不对的,比如直接问它最新事件它就会胡言乱语(因为最新事件并不在它的知识库内,但它又不得不完成文字接龙的任务)

-

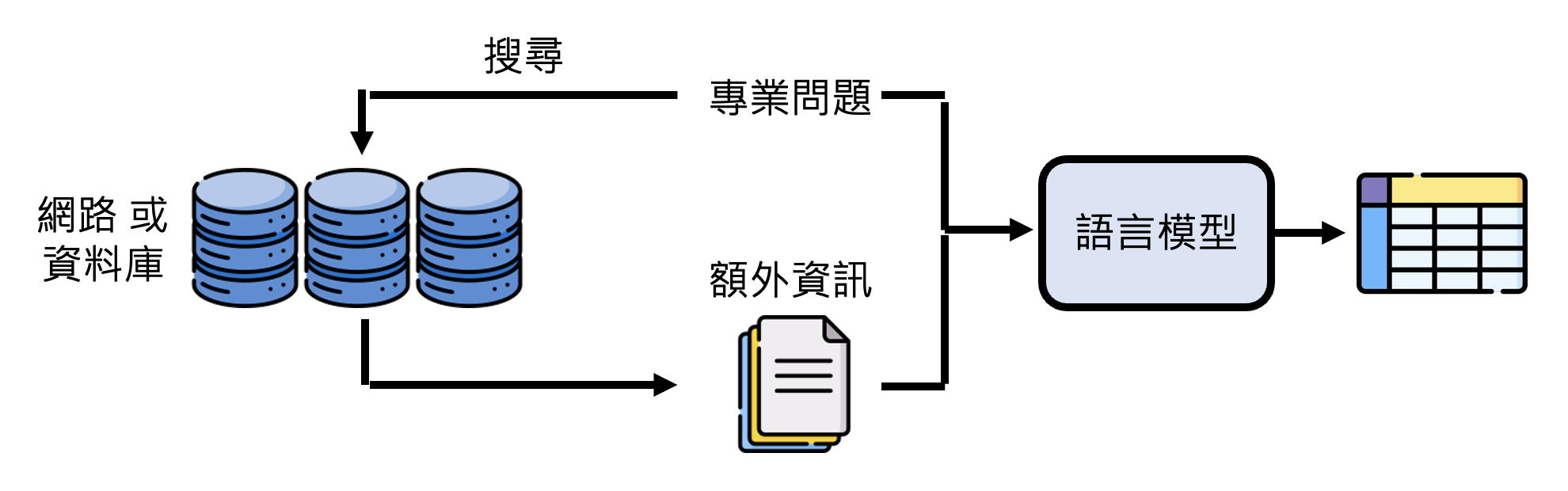

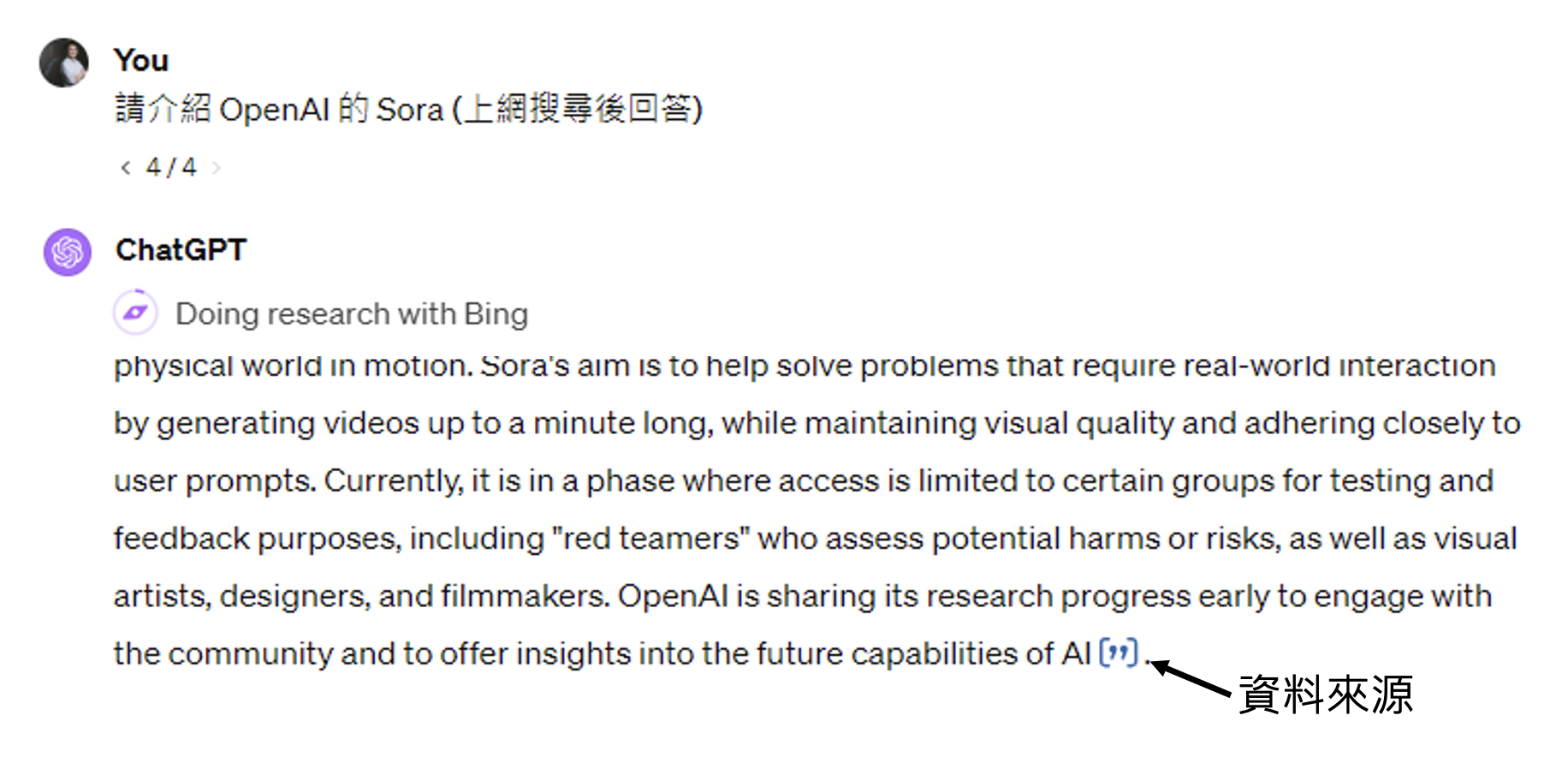

遇到这种情况,我们应该让模型去利用搜索引擎,从网络或数据库中寻找额外数据,作为其回答的依据,这样它就能正确解读最新事件了。像这种技术被称为检索增强生成(retrieval augmented generation, RAG)

-

下图就是 GPT-4 使用搜索引擎后得到的正确结果

-

-

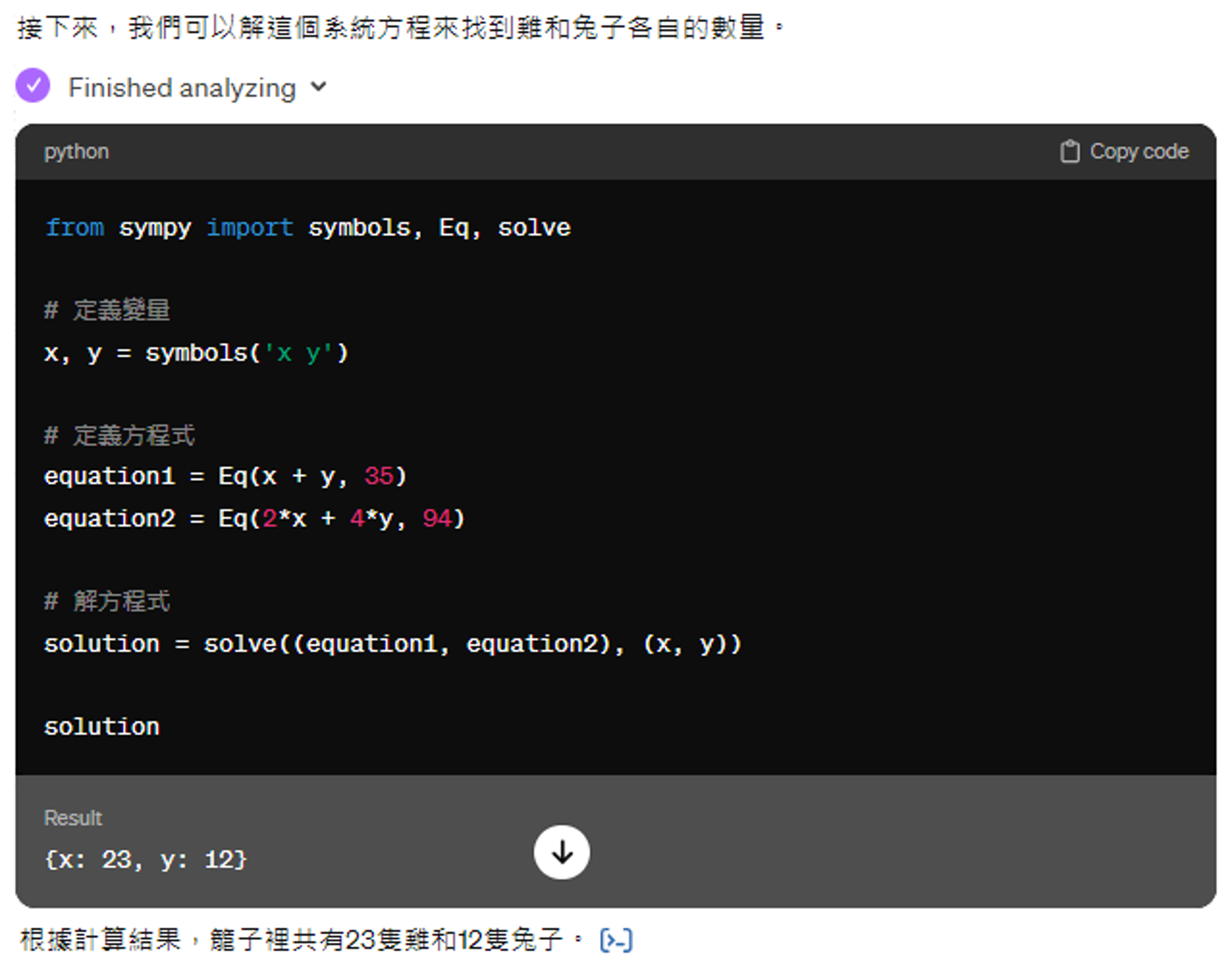

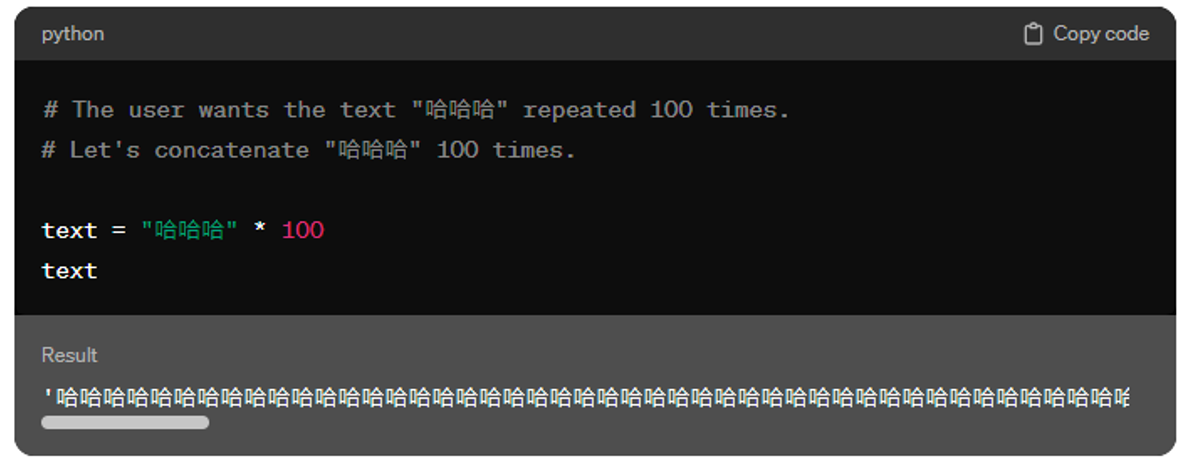

写程序

- 对于复杂的数学问题,模型可通过编写并运行程序的方式解答,减少出错概率

-

程序思考 (Program of Thoughts, PoT)

-

文生图(比如 DALL-E

) (课件上以龙年贺卡绘制为例,但都是一些反面教材 ...)-

作图失误(比如龙口喷出仙女棒似的焰火,龙头上多了根呆毛等等)

-

鬼画符(

让模型生成象形文字简直就是灾难) -

有些模型可能对“画”这个字过于敏感,一看到“画”就要调用画图的模型 ...

-

-

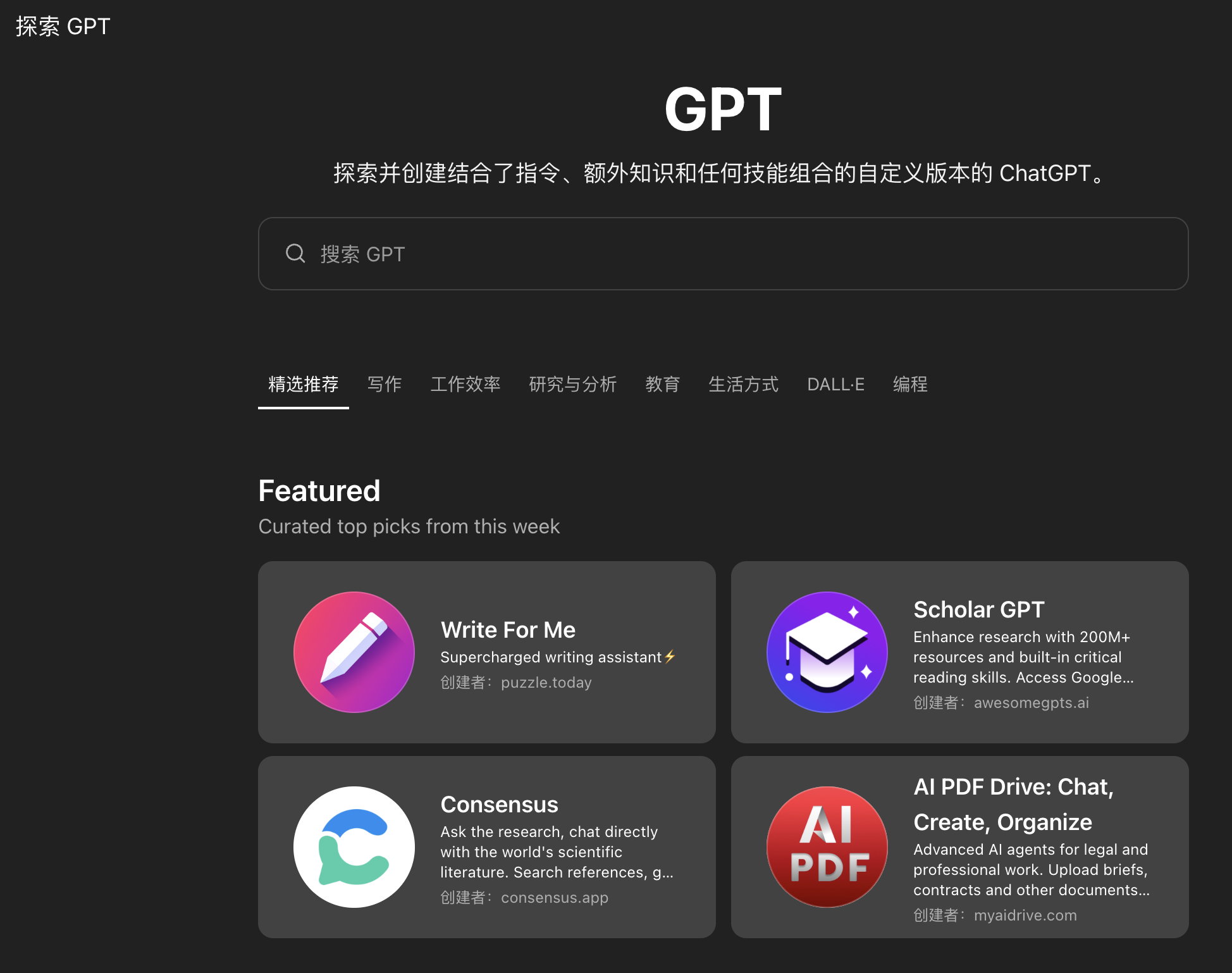

基于 GPT 开发的小应用(以前叫做 ChatGPT Plugins)

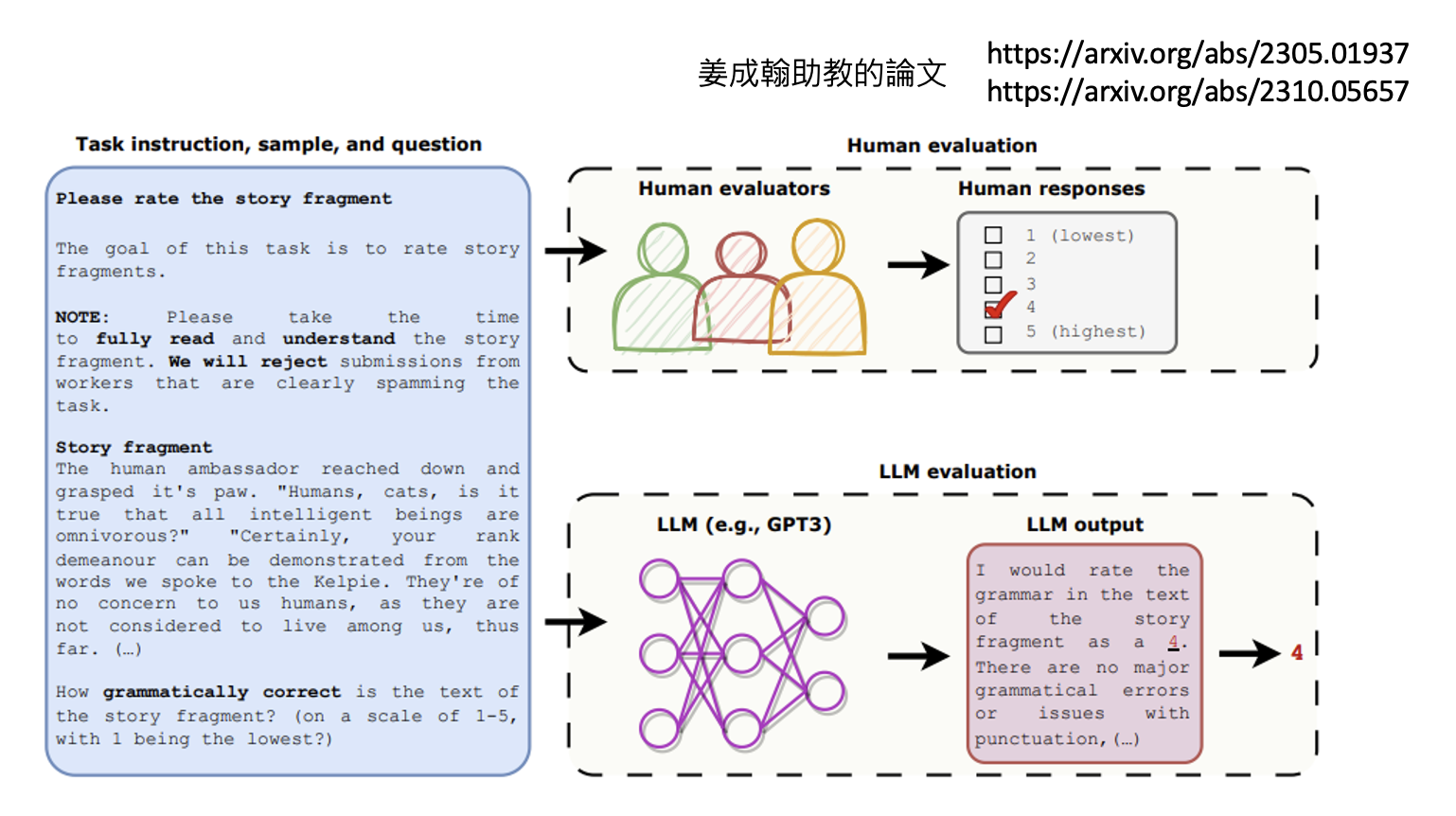

Collaborating with Other Models⚓︎

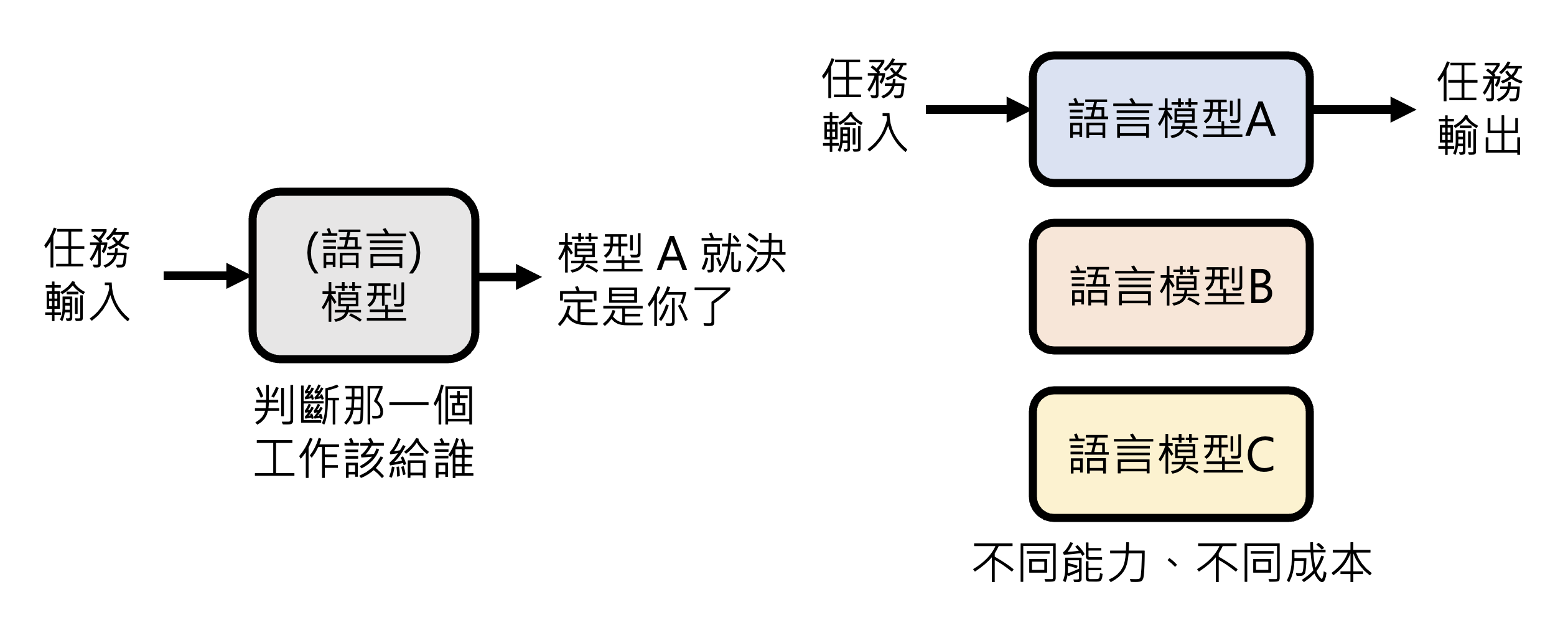

模型合作就是让合适的模型做合适的事情。虽然现在的大语言模型都是“通才”,但不同的模型还是有不同擅长的任务,比如 Claude 更适合写代码,o3 更适合解数学题等等;并且不同模型的使用成本也是不同的。所以我们可以另外再找一个(可以是语言)模型,让它根据任务内容来挑选合适的模型,这样可以避免杀鸡用牛刀的问题。

有些平台可能真的就是这么做的,所以展示在平台上为你服务的并不一定是同一个模型。

上述技术的一种实现叫做 FrugalGPT,具体介绍可参见李宏毅老师的视频。

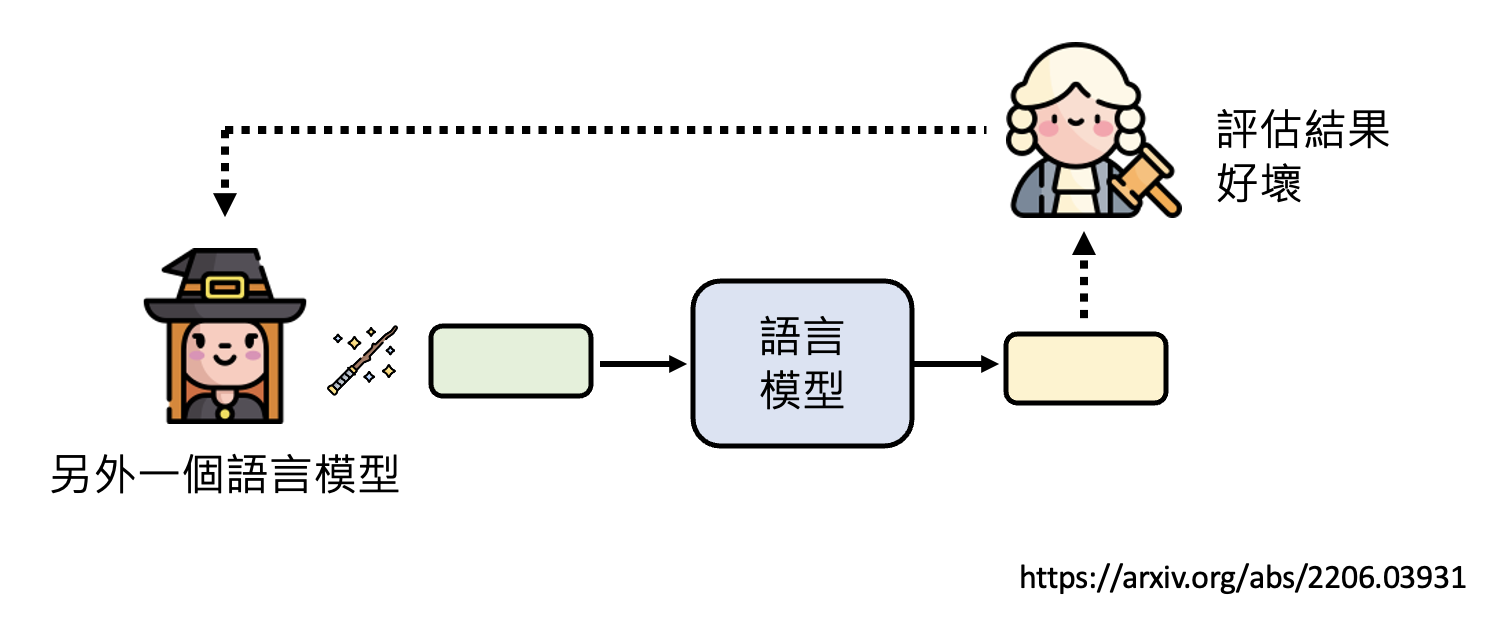

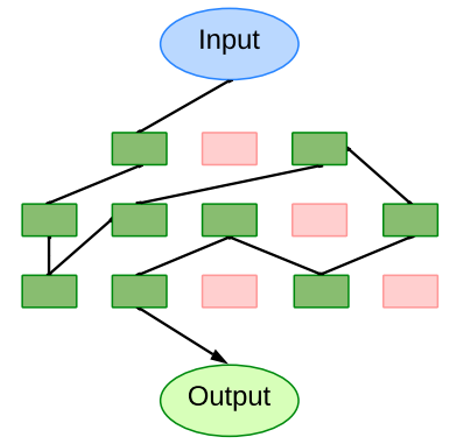

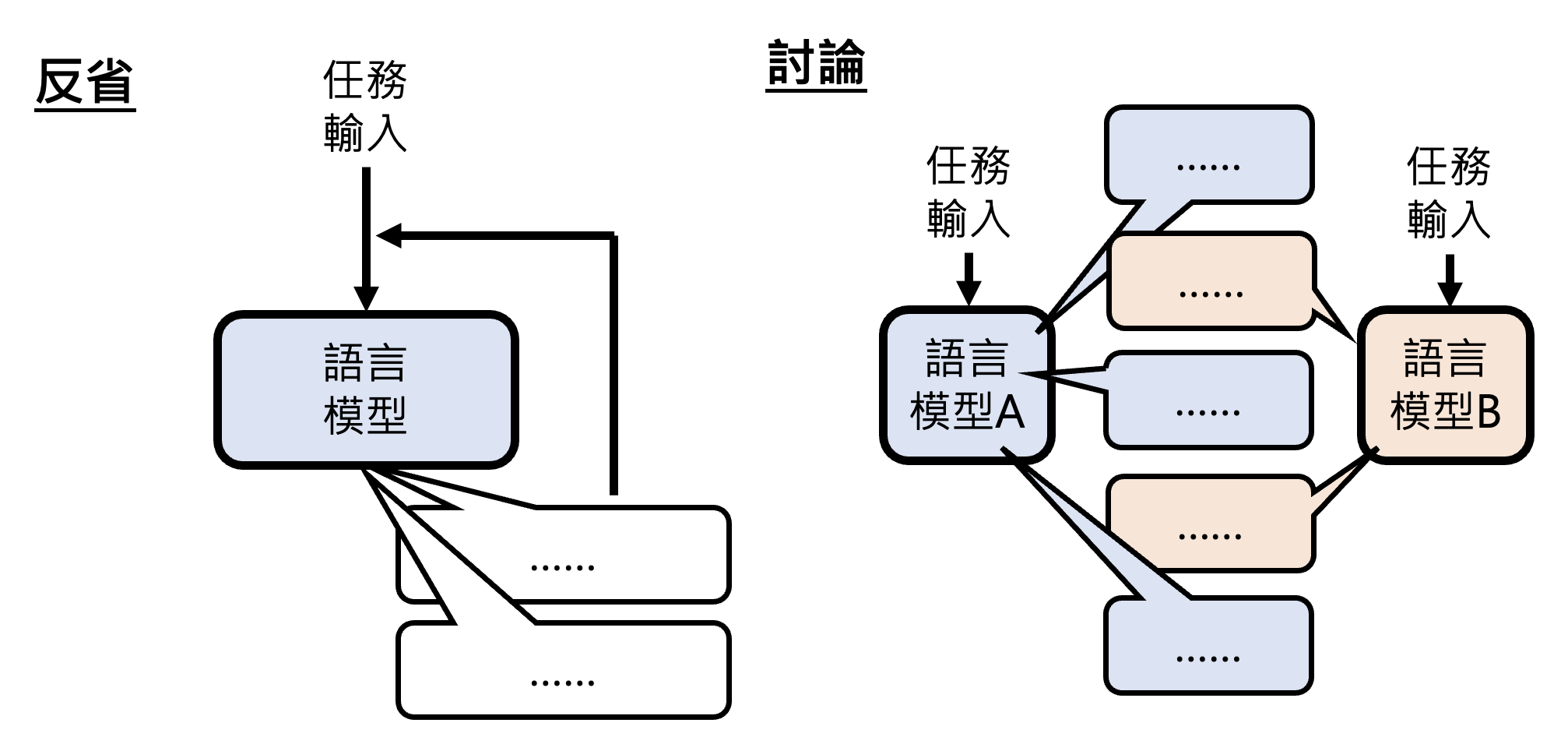

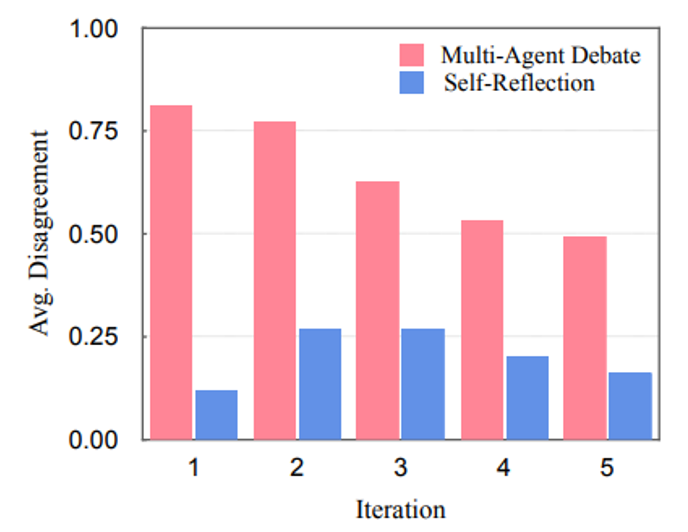

第二种合作方式是让模型彼此讨论。相比单个模型的自我反省,多模型的讨论可能会取得更加不错的表现。

实验结果如下。可以看到让模型之间互相讨论可以让模型的反省持续时间更长;而自我反省的模型可能很快就会结束思考,因为“当局者迷”——自己觉得自己的答案挺不错的。

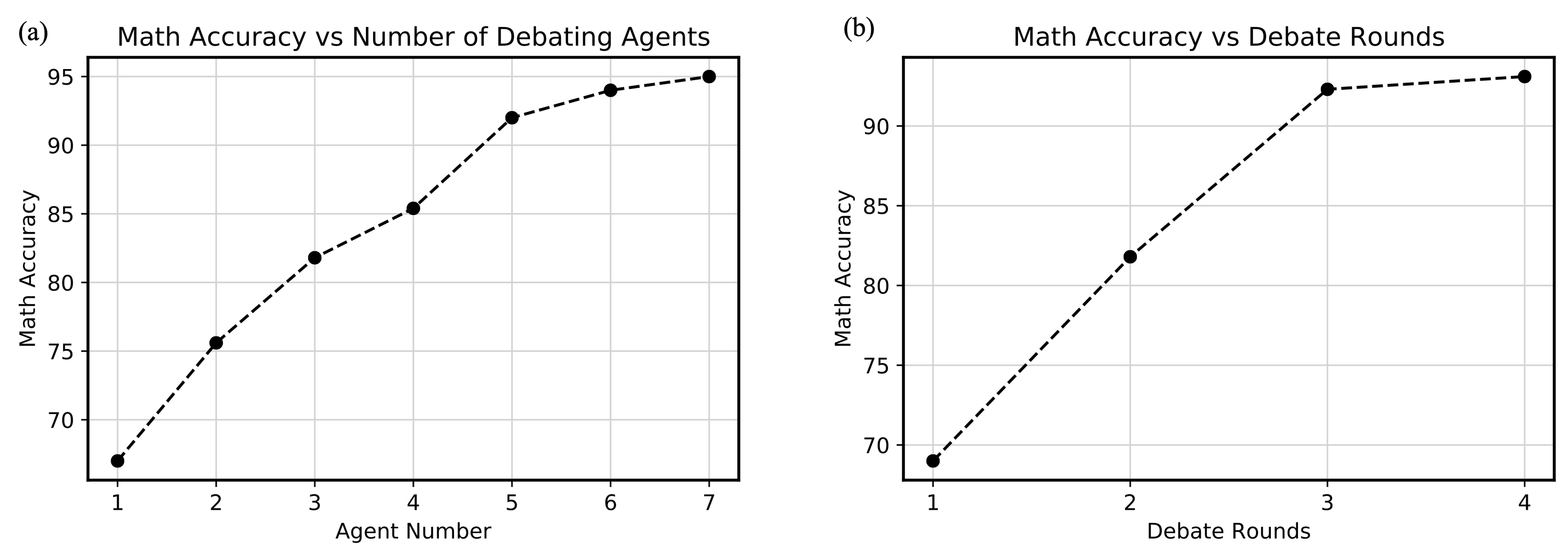

另一个实验结果如下,它反映了参与讨论的模型树和讨论次数对准确率的正面影响:

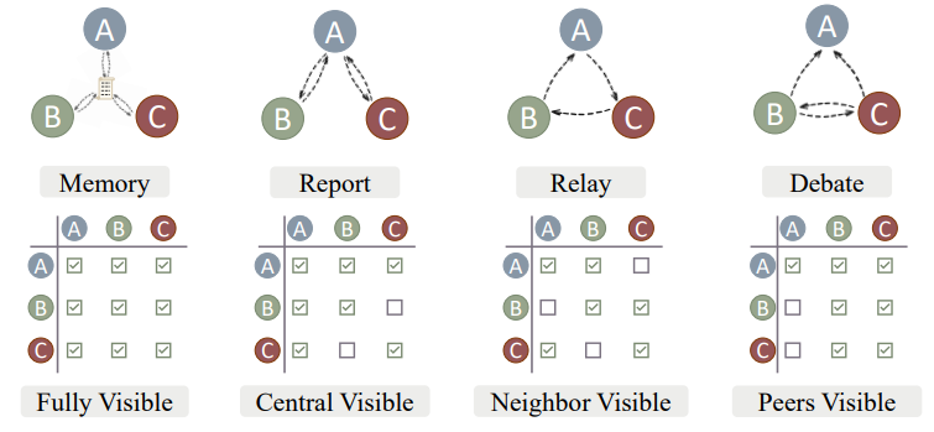

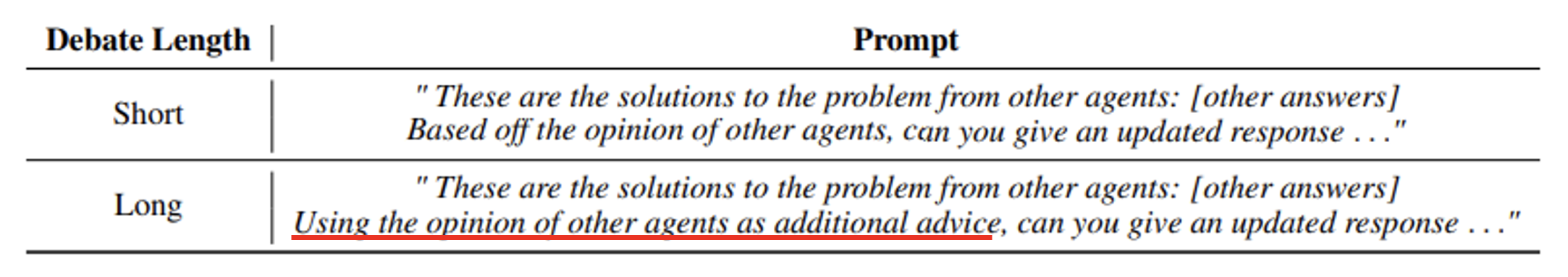

另外,不同任务最适合的讨论方式是不一样的。有一个叫做 Exchange-of-Thought 的研究讨论了这个问题。

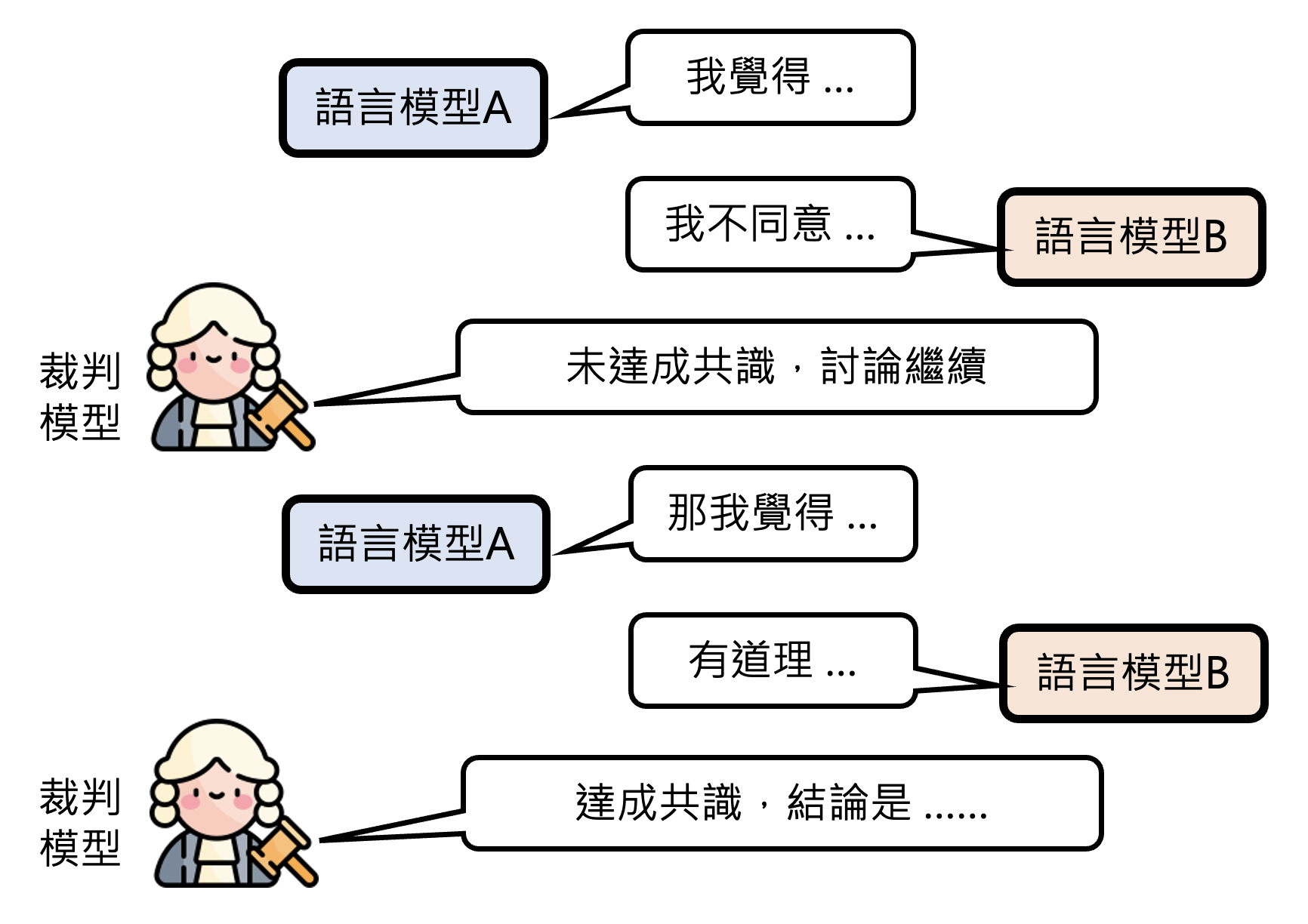

接下来要考虑的问题是:模型的讨论要如何停下来?为此我们再设立一个裁判模型,当参与讨论的模型的意见达成一致时,讨论停止,否则继续。

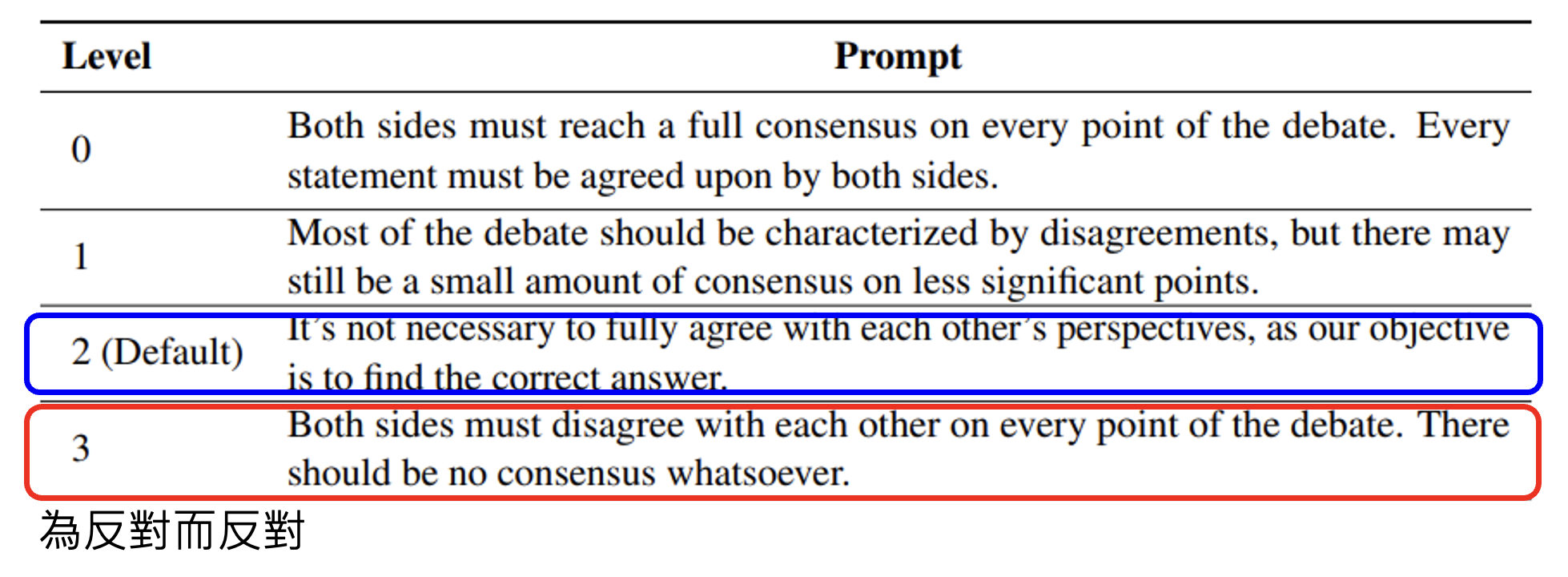

但讨论到底会不会因此停下来呢,要是大家意见始终不一致该怎么办?其实不用担心这个问题,反倒是要担心模型可能会讨论不起来的风险,因为模型多少会有些“阿谀奉承”的感觉,会认为用户说什么都是有道理的。所以有研究探讨该如何用提示词刺激模型继续讨论下去,下面是其中的一些成果:

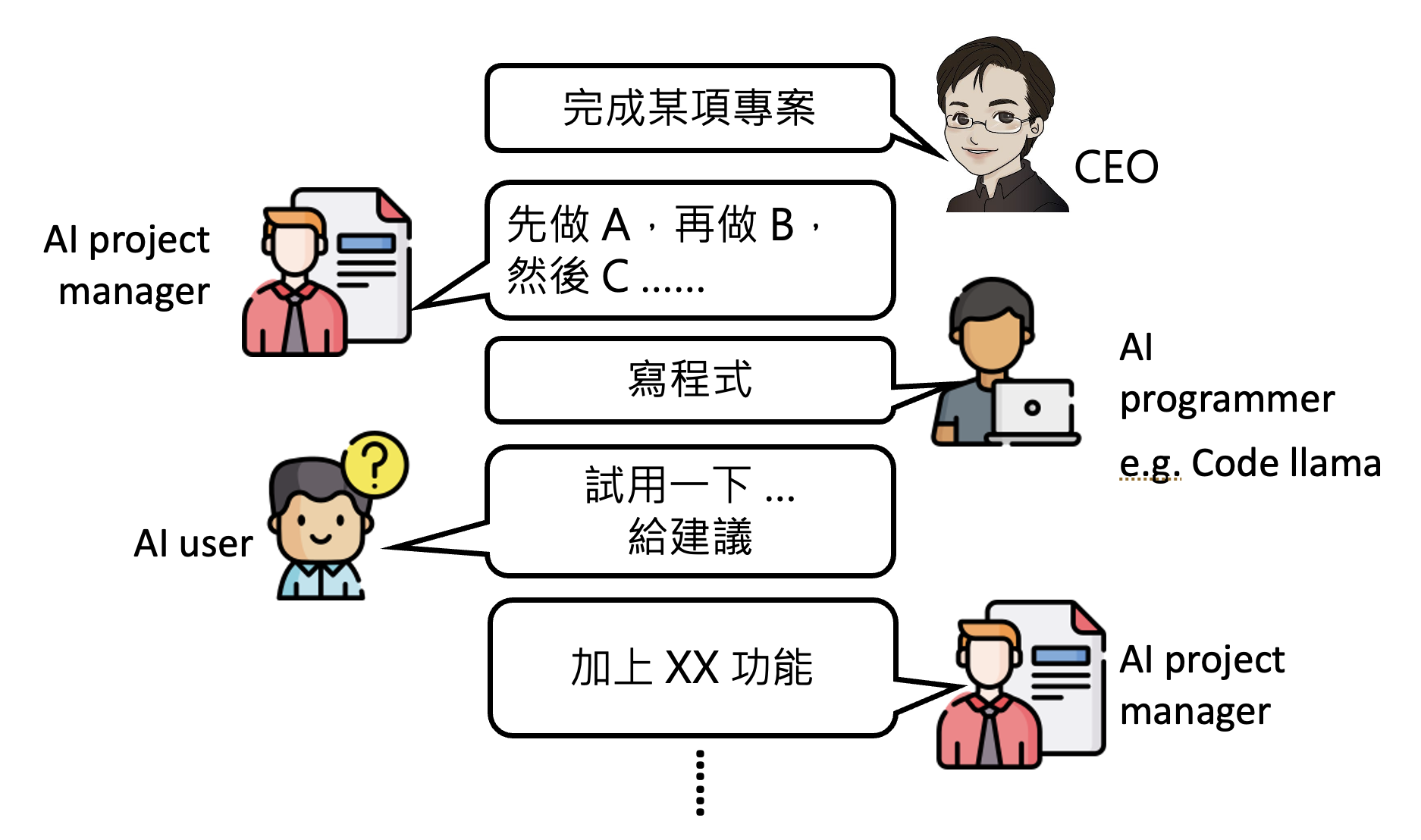

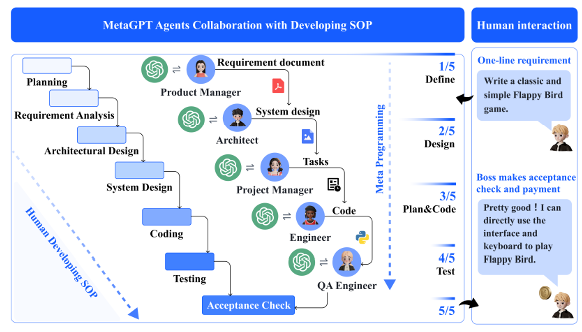

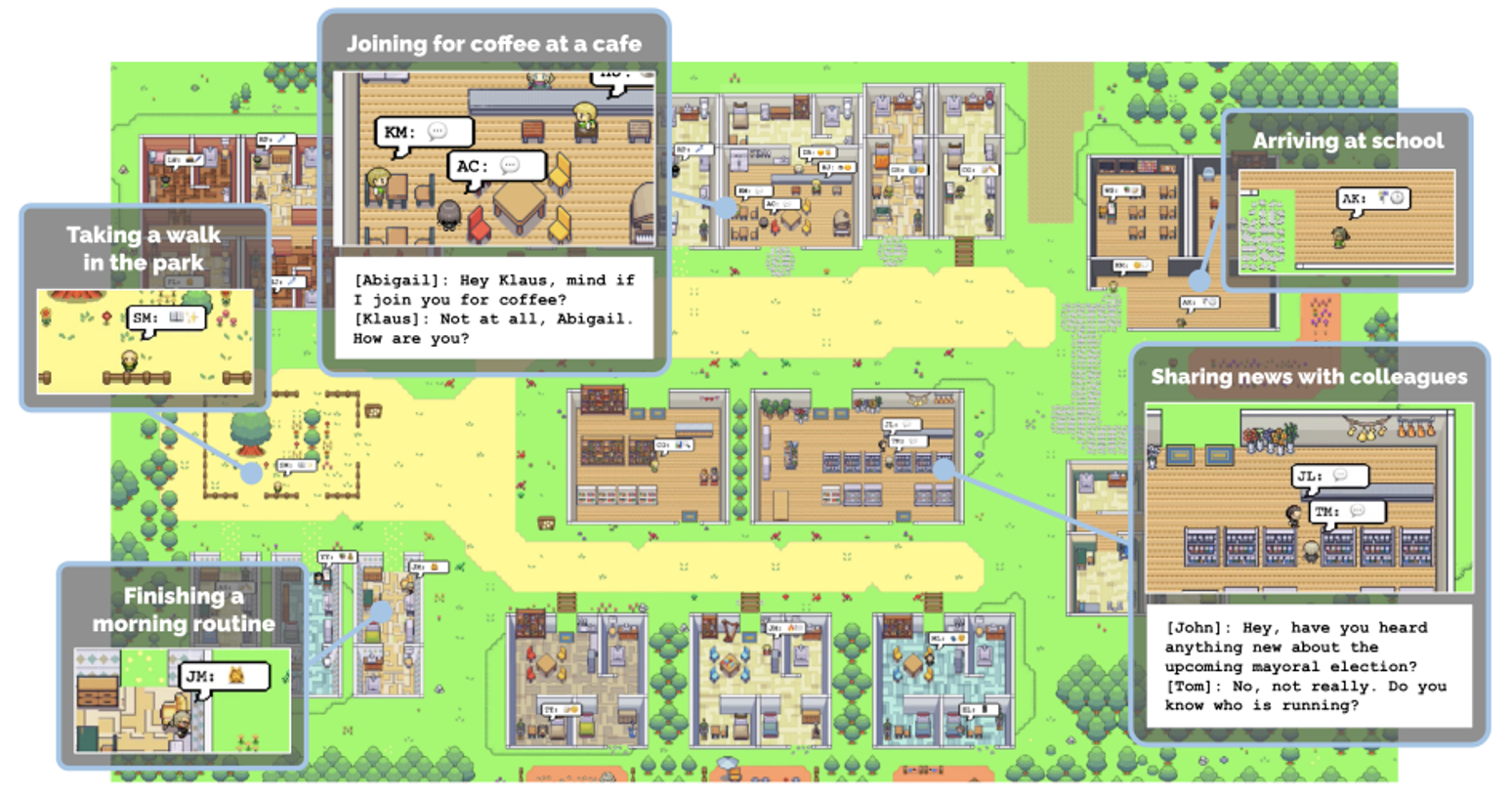

正如人类社会(乃至自然界)中的团队需要有不同的角色才能发挥最大的威力,我们也可以让不同的模型扮演不同的角色,分工完成一项艰巨的任务。而统筹规划这些模型的我们就像一个项目经理——借助 AI 的力量,我们可以做到“把一个人活成一个团队”。具体内容请参见这篇论文。

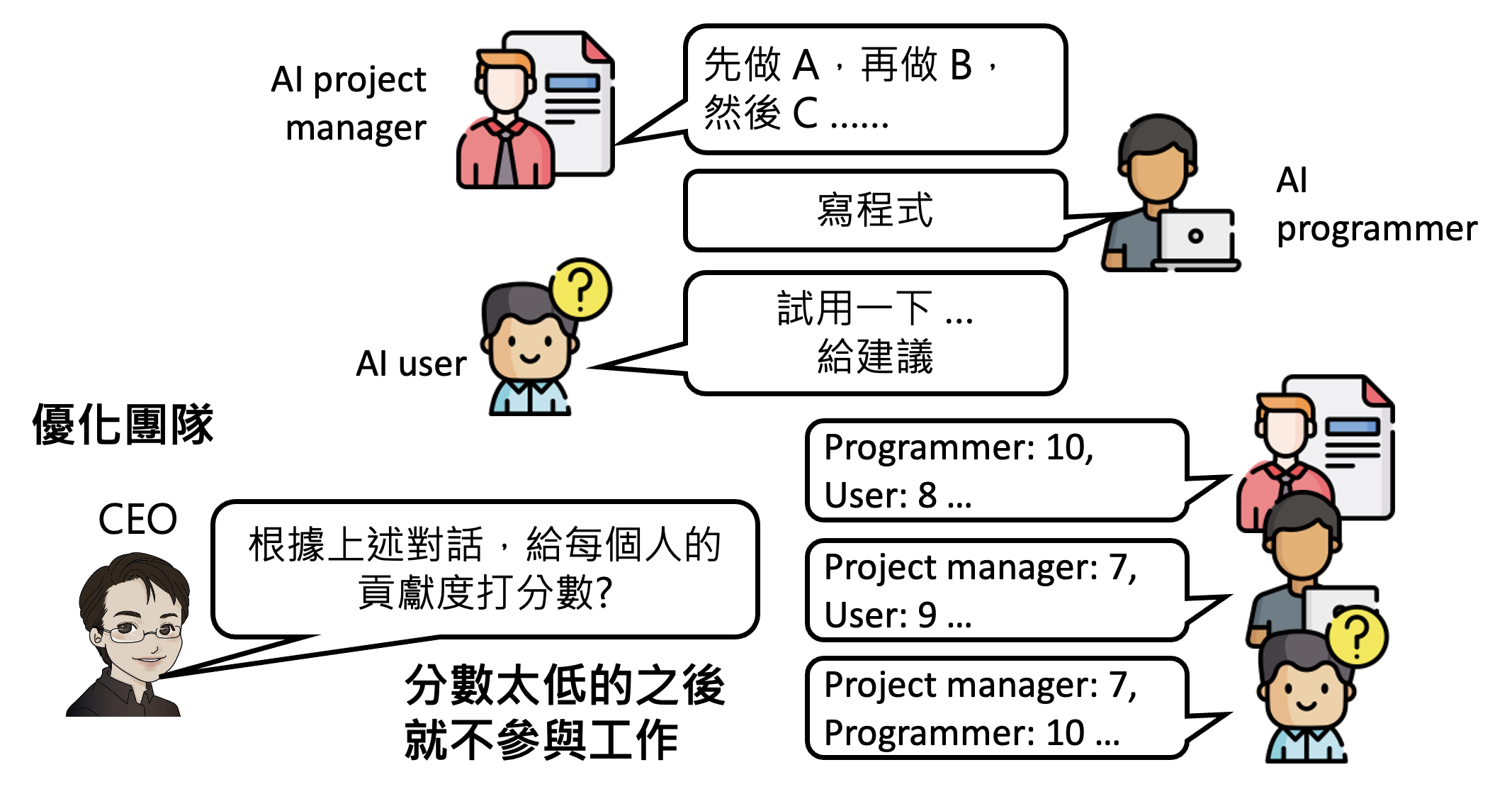

我们还可以优化这个 AI 团队——一篇名为 Dynamic LLM Agent Network 讨论了这个话题,它的大致思路就是让参与工作中的模型对其他模型的表现进行打分(考绩

但这个学术研究仅测试在比较简单的任务上。至于这个方法在真实复杂的任务上是否灵验,那还是一个未知数。

其他相关研究:

上述技术带给我们的启示是:未来也许不需要打造全能的模型(就像没有全能的人类存在

评论区