Generation Strategies⚓︎

约 1913 个字 预计阅读时间 10 分钟

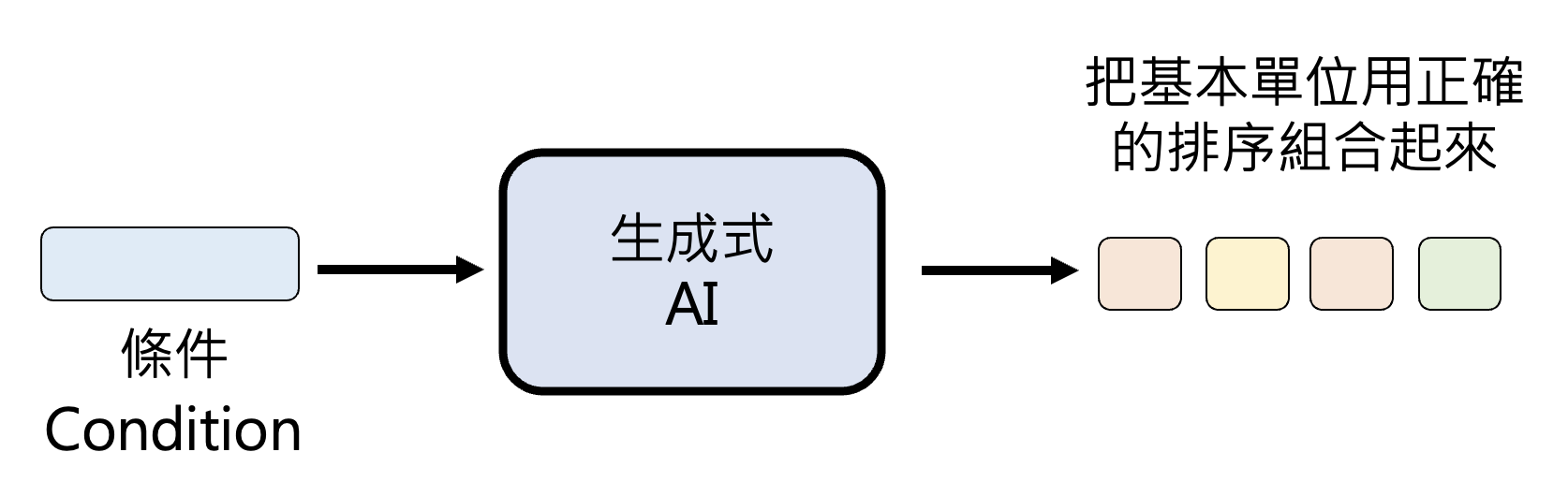

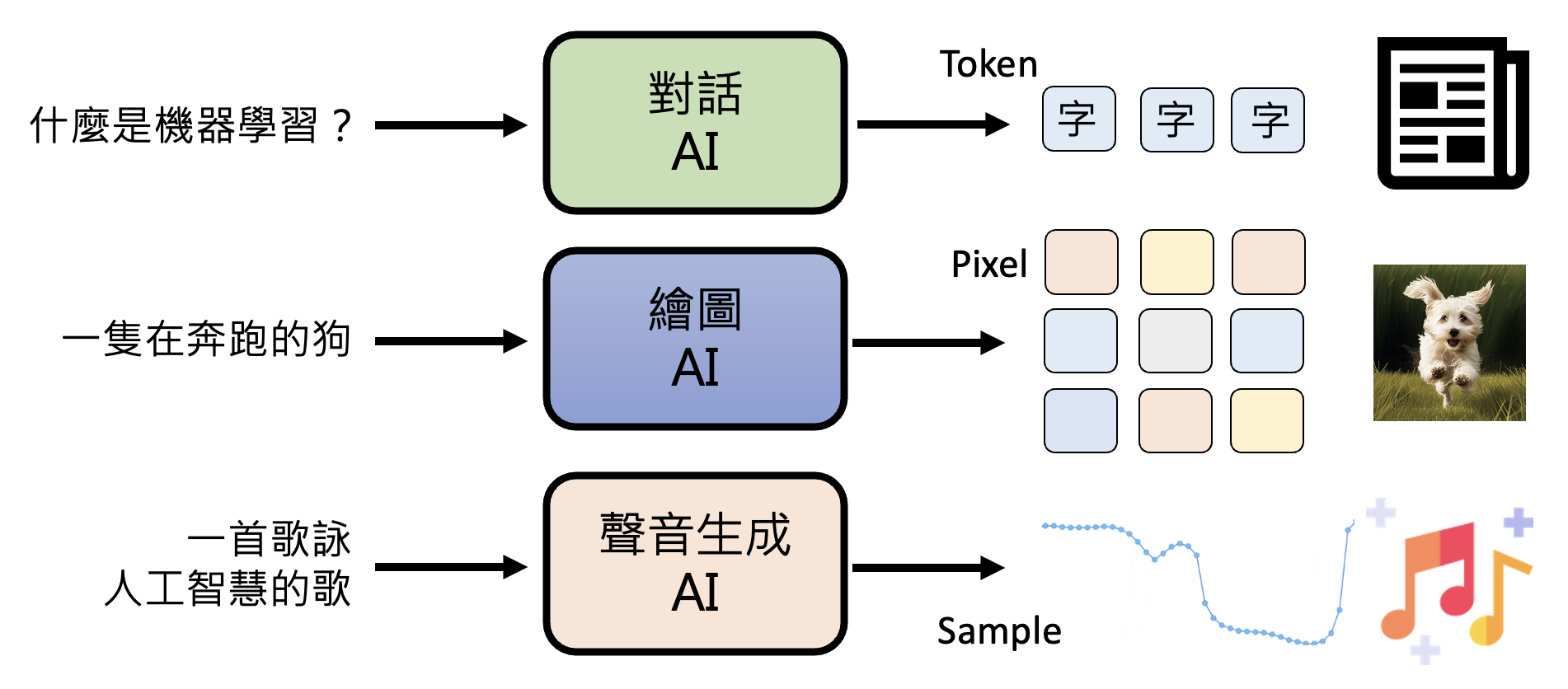

本课程最开始讲过,生成式人工智能就是要机器生成产生复杂有结构的对象。这样的对象包括:

-

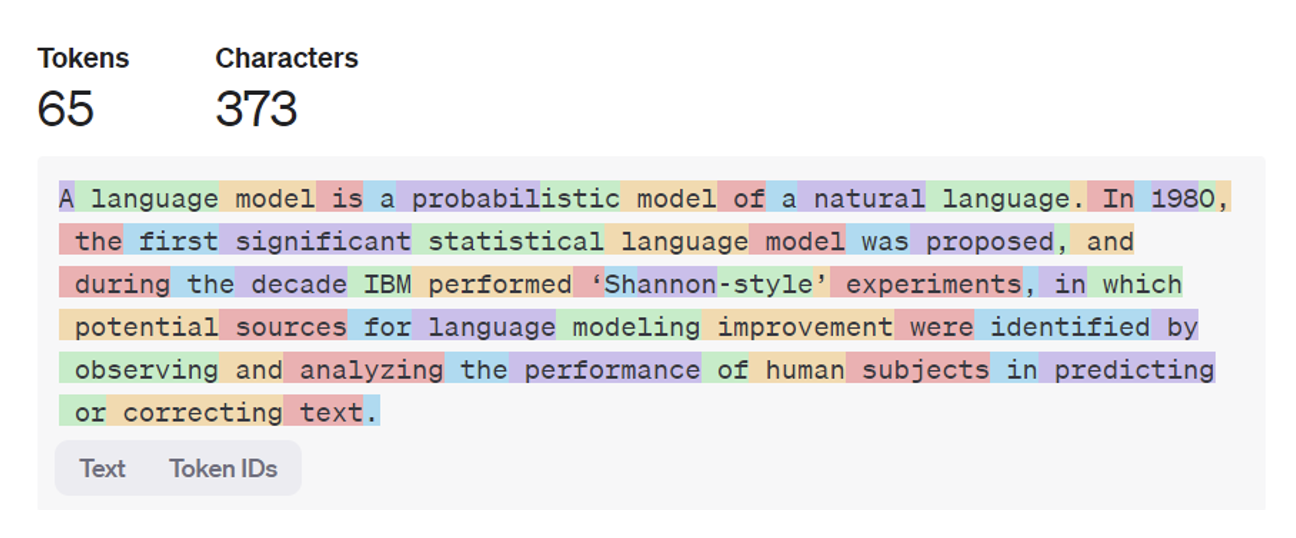

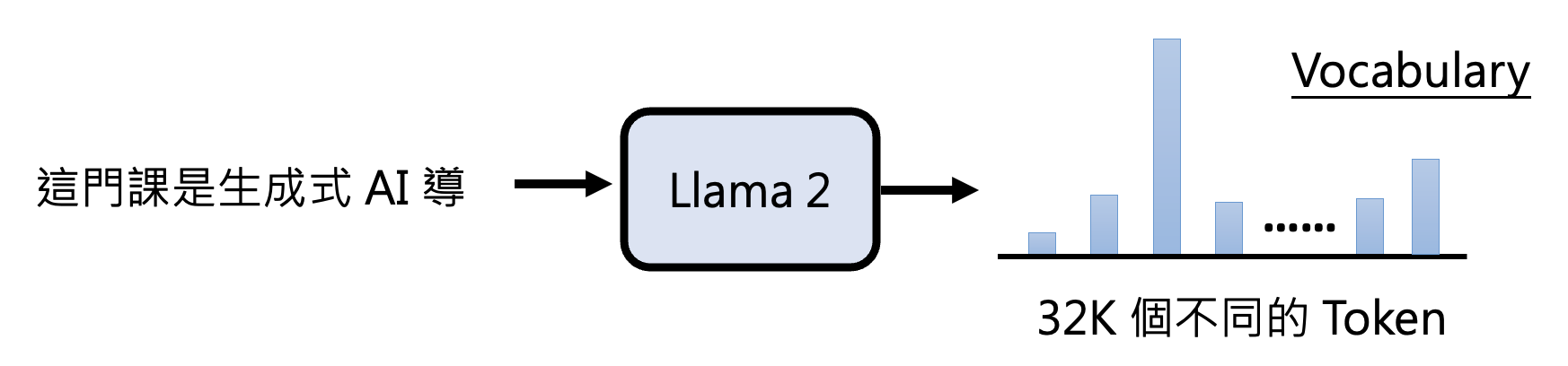

文本:由 token 构成

-

在 LLaMA2 中,文字接龙可选的 token 数有 32K 个,这些 token 构成了一个词汇表 (vocabulary)

-

-

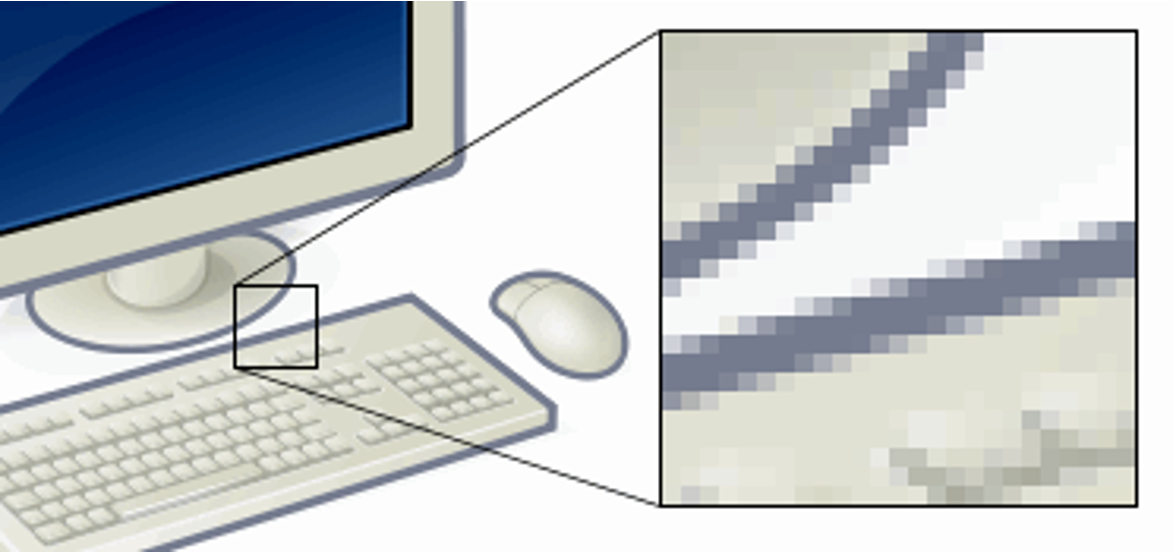

图像:由像素构成

- 每个像素有多少颜色取决于 BPP(bit per pixel)

- 8 BPP -> 256 色

- 16 BPP -> 65536 色

- 24 BPP -> 1670W 色(就是真彩色)

- 每个像素有多少颜色取决于 BPP(bit per pixel)

-

音频:由取样点 (sample) 构成

- 取样率 (sample rate) 如果是 16 KHz 的话,那么每秒就有 16000 个采样点

- 位解析度 (bit resolution):决定一个采样点可取的数值范围

综上,生成式 AI 的本质就是根据一定的条件,把基本单位用正确的顺序排列起来。

对应到具体的输入,如下所示:

Autoregressive Generation⚓︎

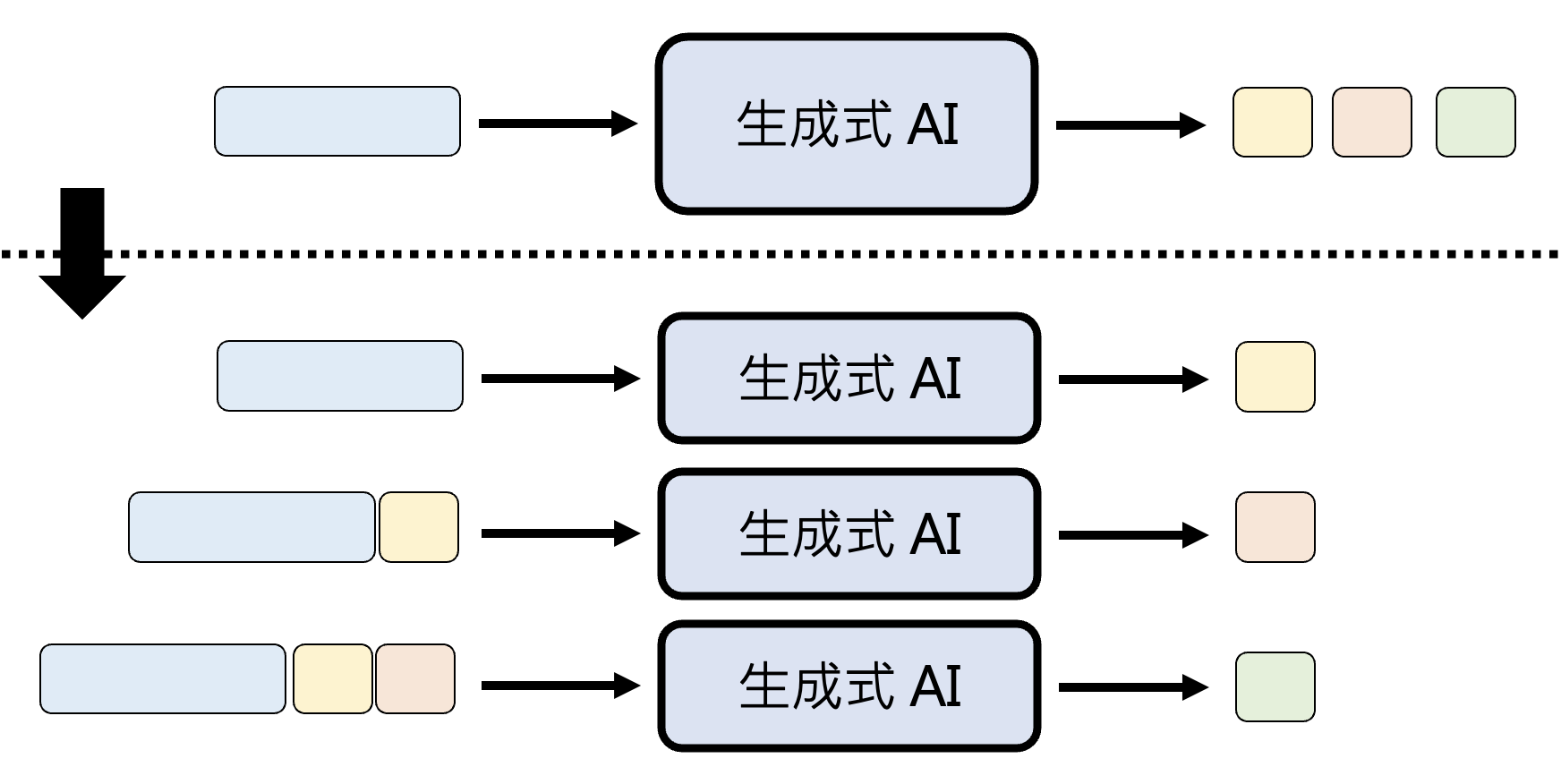

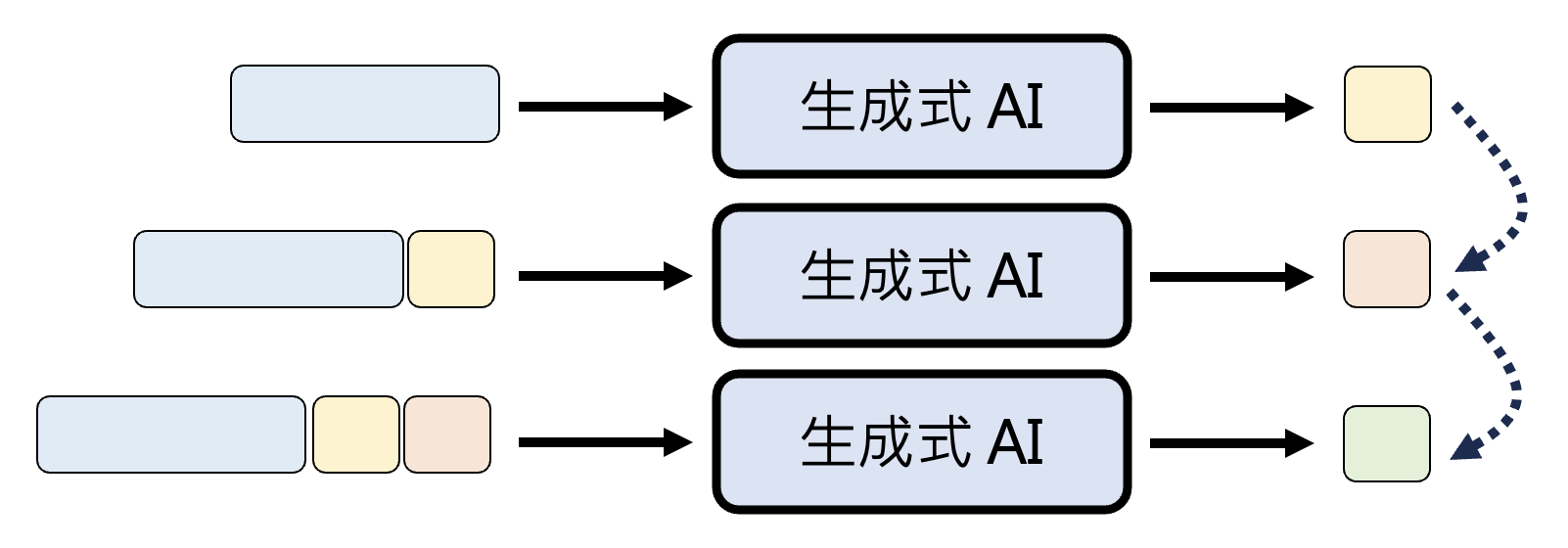

我们早已知道,文本领域的生成式 AI 做的就是文字接龙。像这种文字接龙的生成方式的专业术语叫做自回归生成(autoregressive generation, AR)。

这种方法被证明在文本上非常成功,并且也可以用于其他领域:

-

图像

-

音频

这种方法虽然可用,但也存在不少局限:模型需要一个一个、按部就班地吐出单位内容。

- 图像:假设要生成 1024x1024 分辨率的图像,那就相当于做 100 万次文字接龙

- 《红楼梦》最多也就 90 多万字,所以看这样一张图就相当于看一本《红楼梦》

- 音频:假设要生成取样率 22K 的语音 1 分钟,那就相当于做 132 万次文字接龙

由此可见,这种生成方式耗时会相当长。所以接下来就介绍一种更快的方法——非自回归生成。

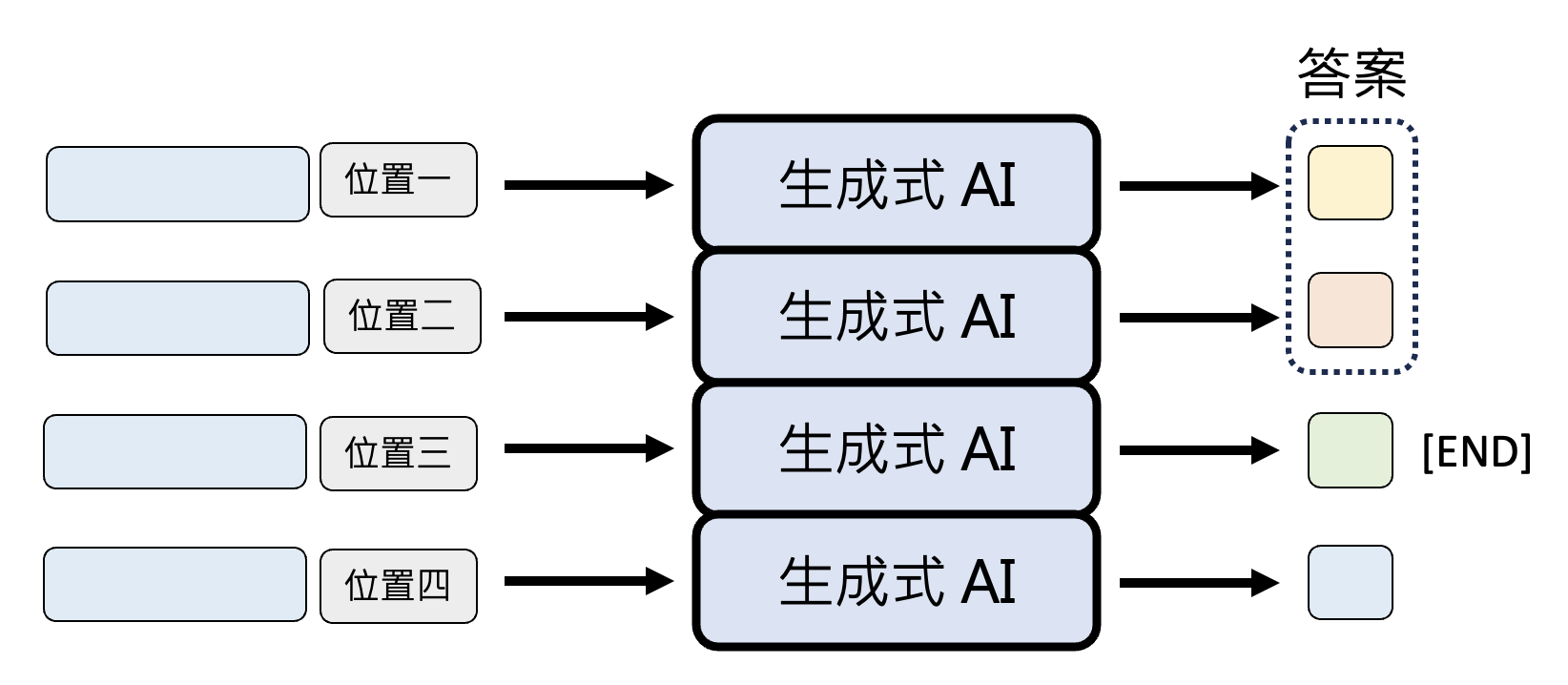

Non-autoregressive Generation⚓︎

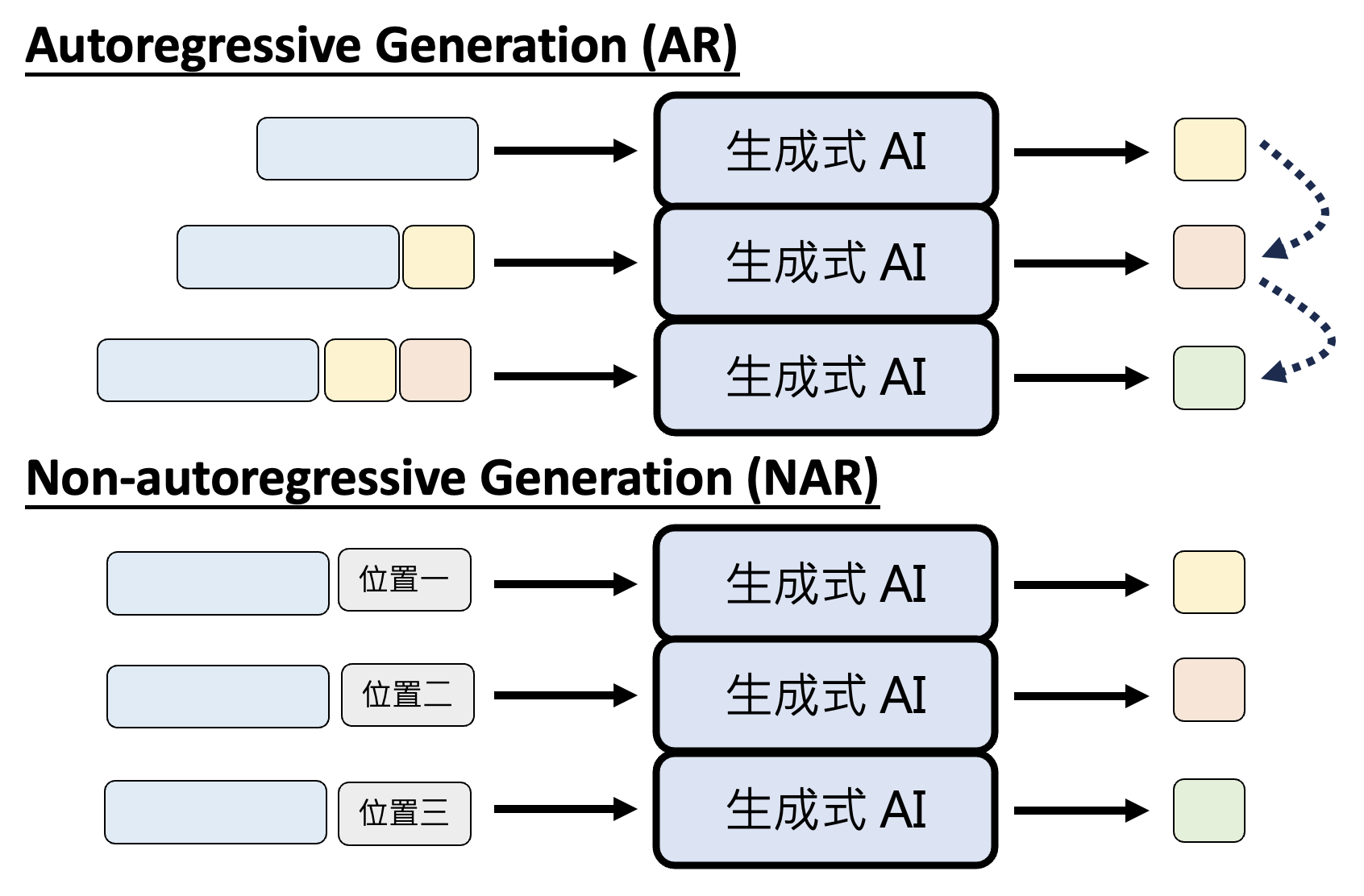

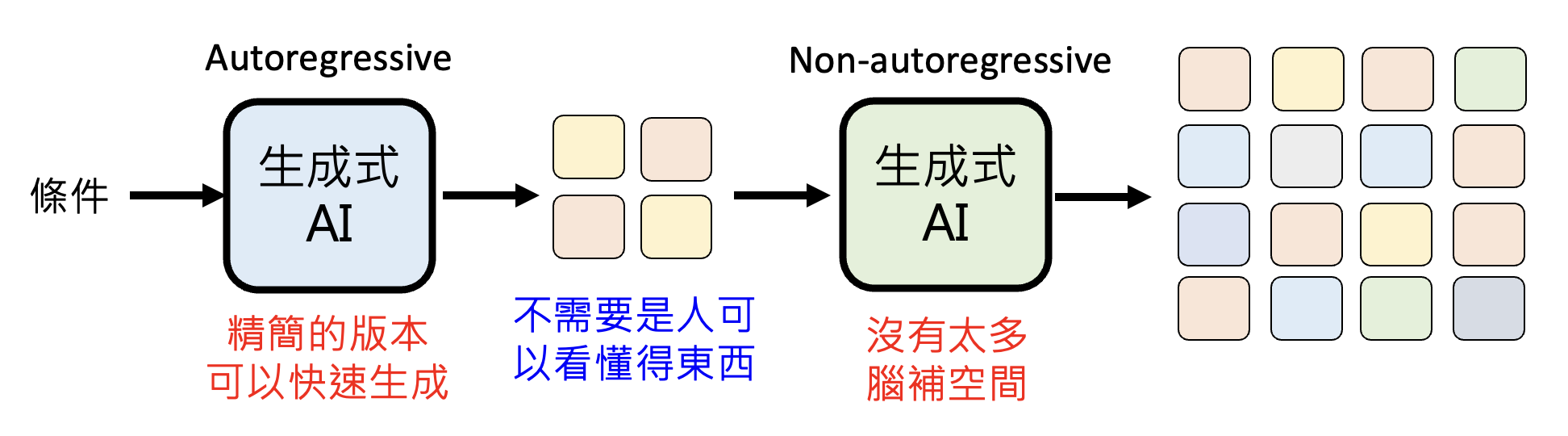

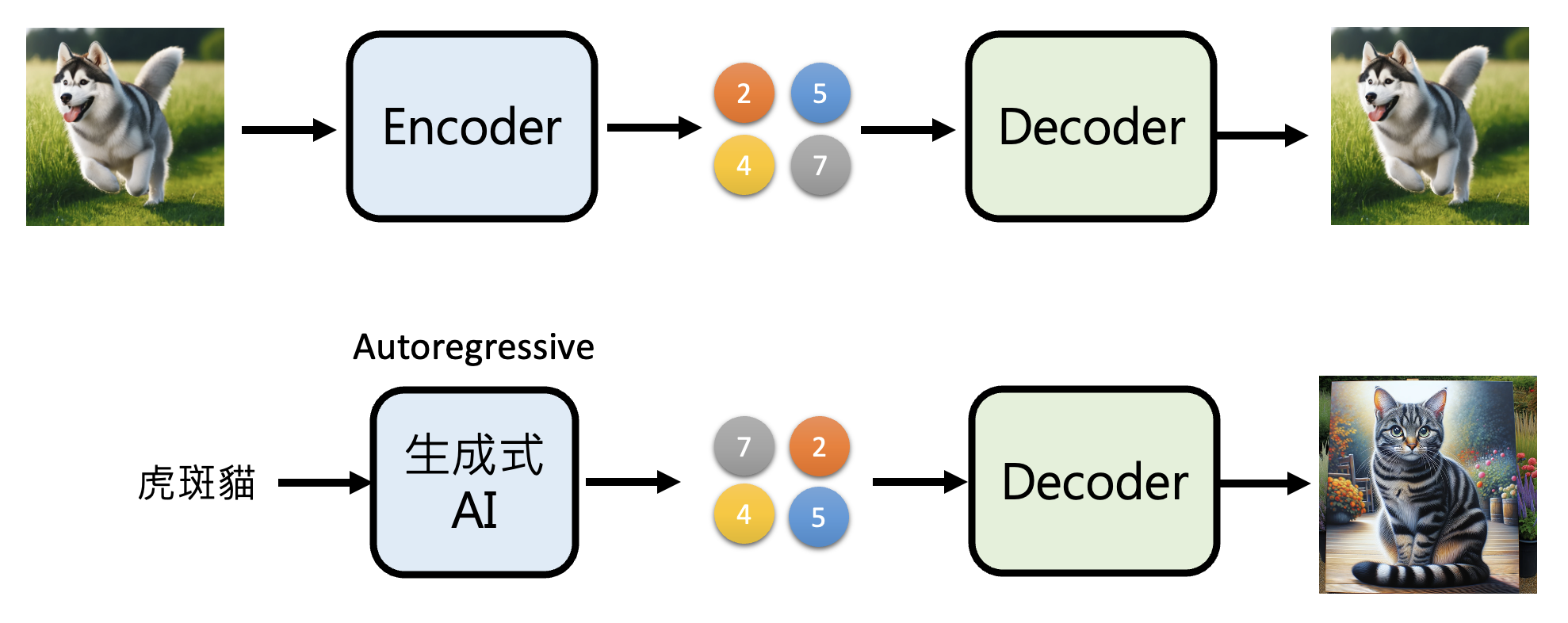

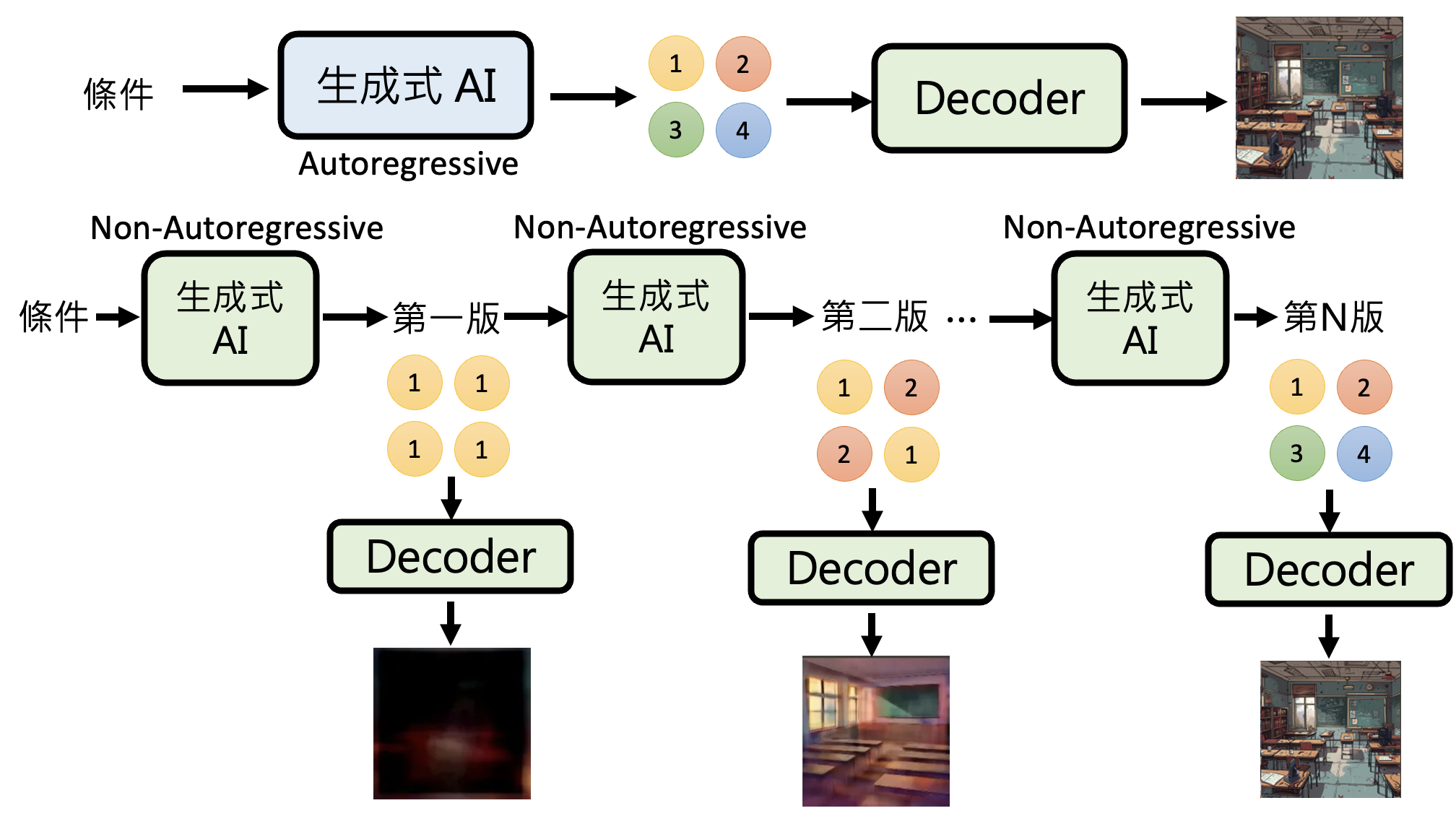

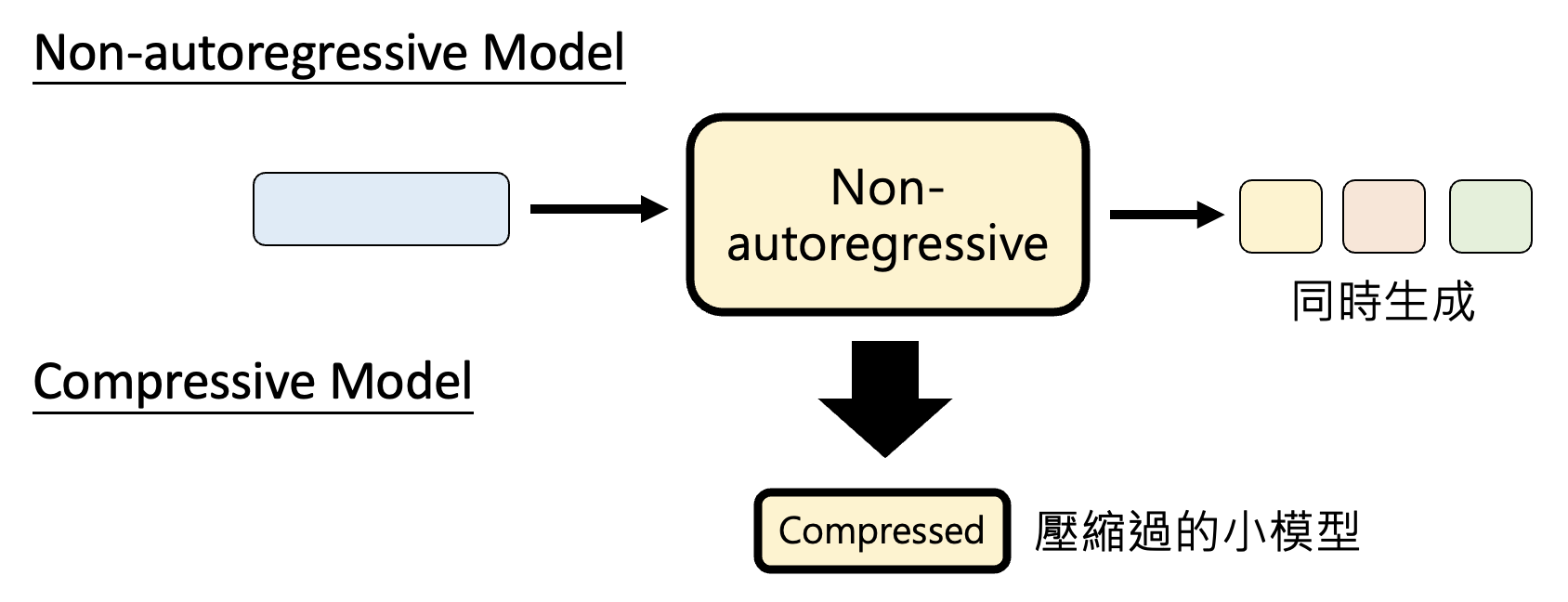

不同于自回归生成,非自回归生成(non-autoregressive generation, NAR) 能利用并行运算的优势,一次生成多个基本单位。以图像生成为例,AR 需要逐像素生成,而 NAR 则能一次吐出所有像素。下图将两类生成方式做个对比:

除了图像外,文字生成也可用 NAR

-

先确定每次生成多少固定数目的 token,然后每次都输出这些量的 token

-

或者可以让模型一次将所有位置上的 token 全部输出,但只取代表末尾的特殊 token(

END)之前的 token 作为模型输出

注:更多方法请阅读这篇综述论文。

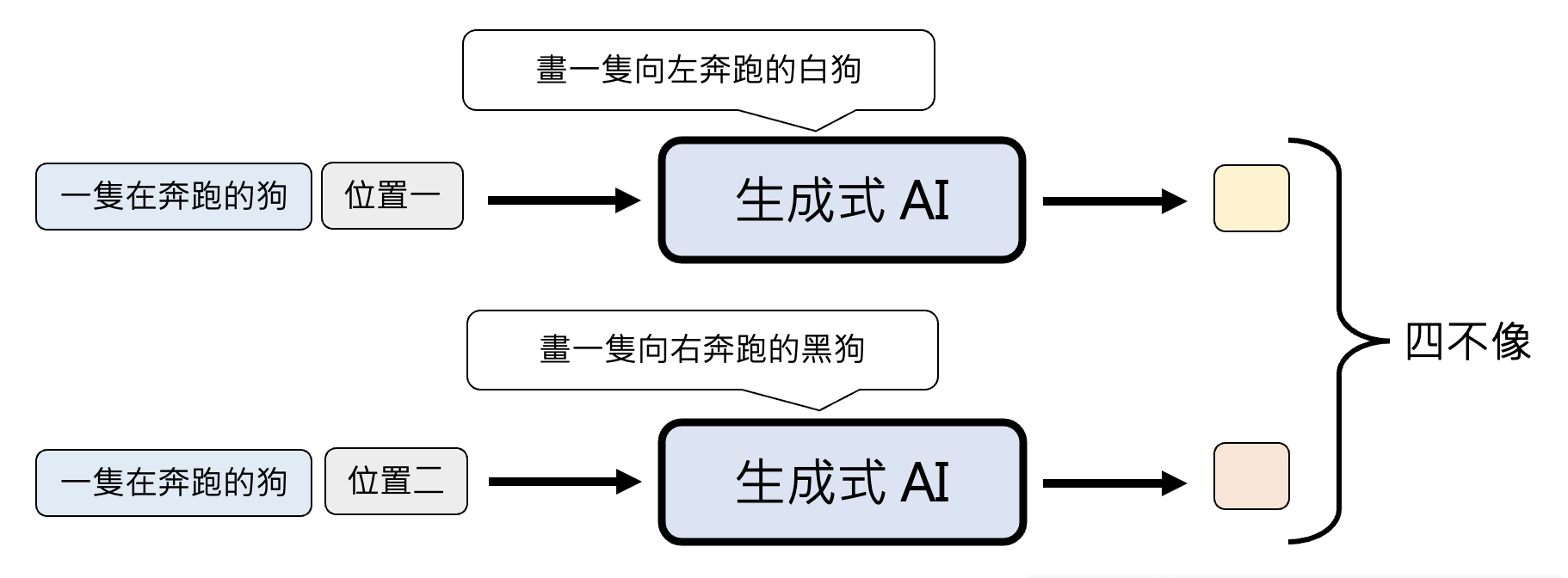

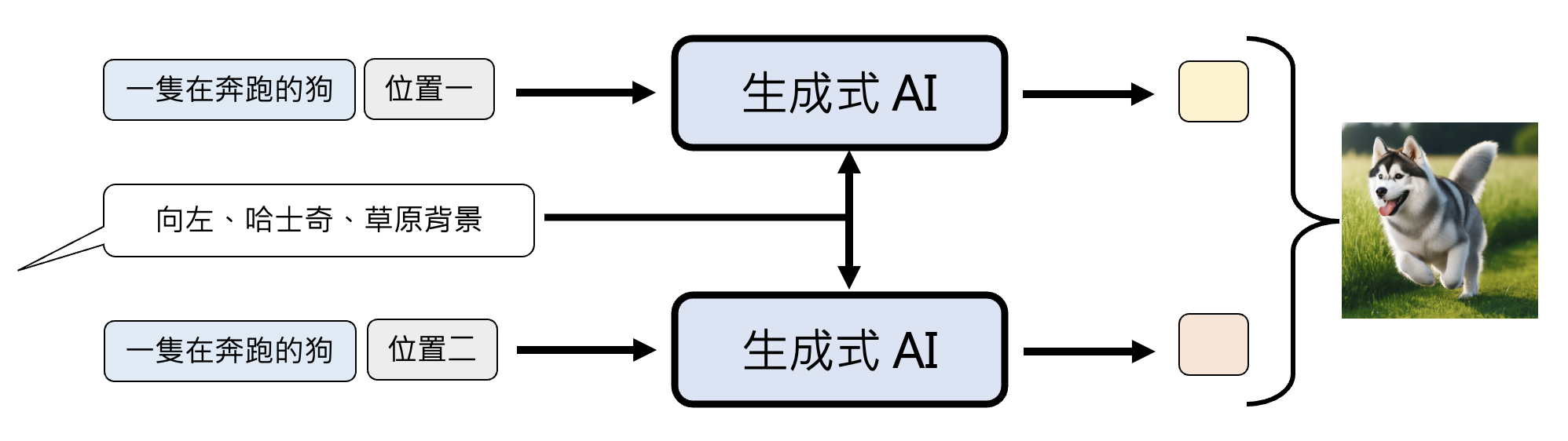

NAR 面临的问题是生成质量堪忧,因为要同时生成多个基本单位,所以往往需要模型自行“脑补”,即便面对相同的条件(输入)仍有很多不同可能的输出。像这样的问题被称为多模态问题(multi-modality problem)。比如我们希望模型画一只奔跑的狗。模型不知道狗到底向哪个方向跑,所以它既想画向左跑的狗,也想画向右跑的狗,所以最后很有可能画了一个四不像的东西。

注意

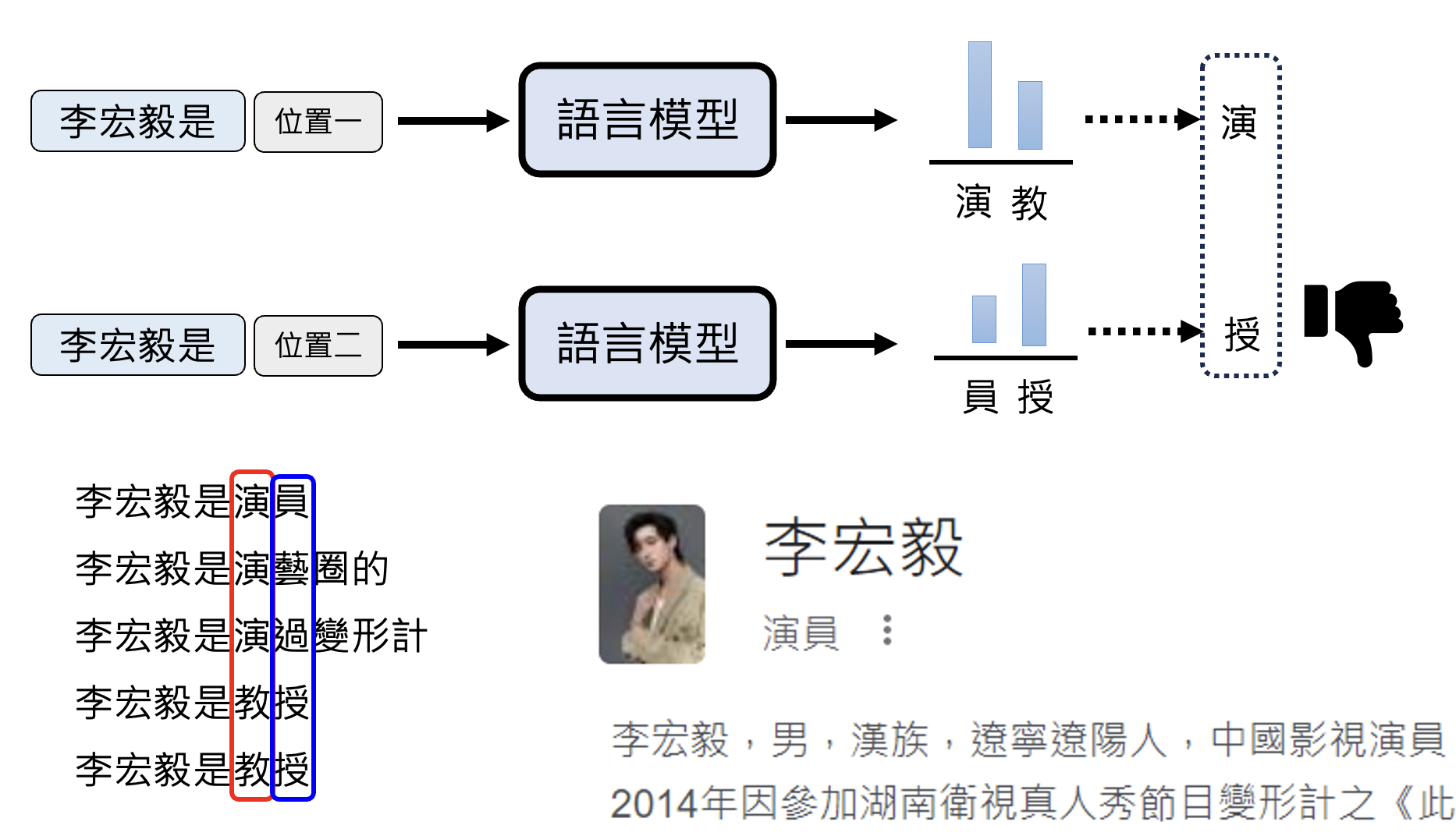

此“多模态”非我们熟知的“多模态”(模型能同时理解不同类型的数据

例子

向模型输入“李宏毅是”。由于网上有关“李宏毅”的资料中既包含作为演员的李宏毅,也有我们熟知的李宏毅老师(左下角

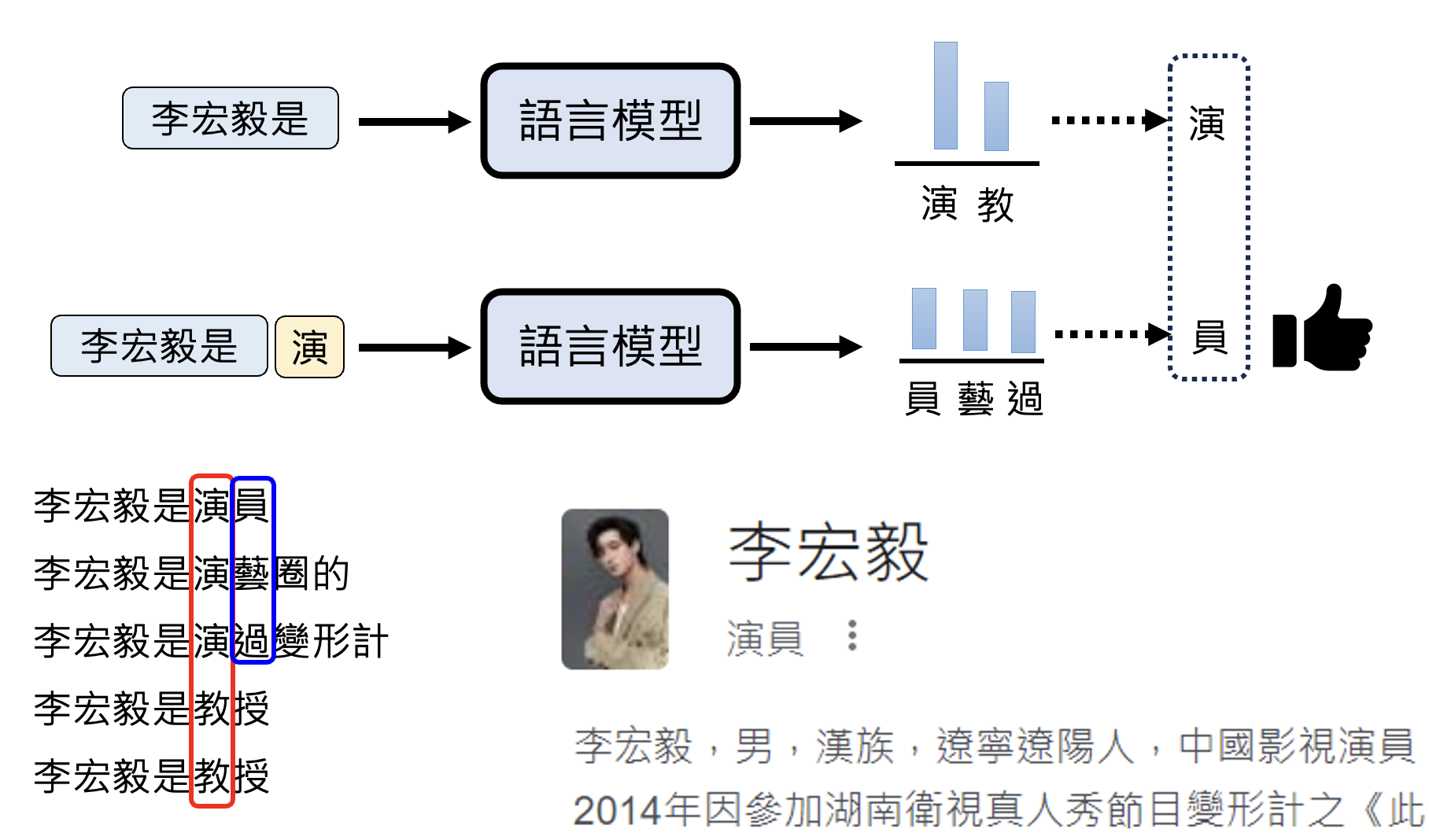

而 AR 就没有这个问题:

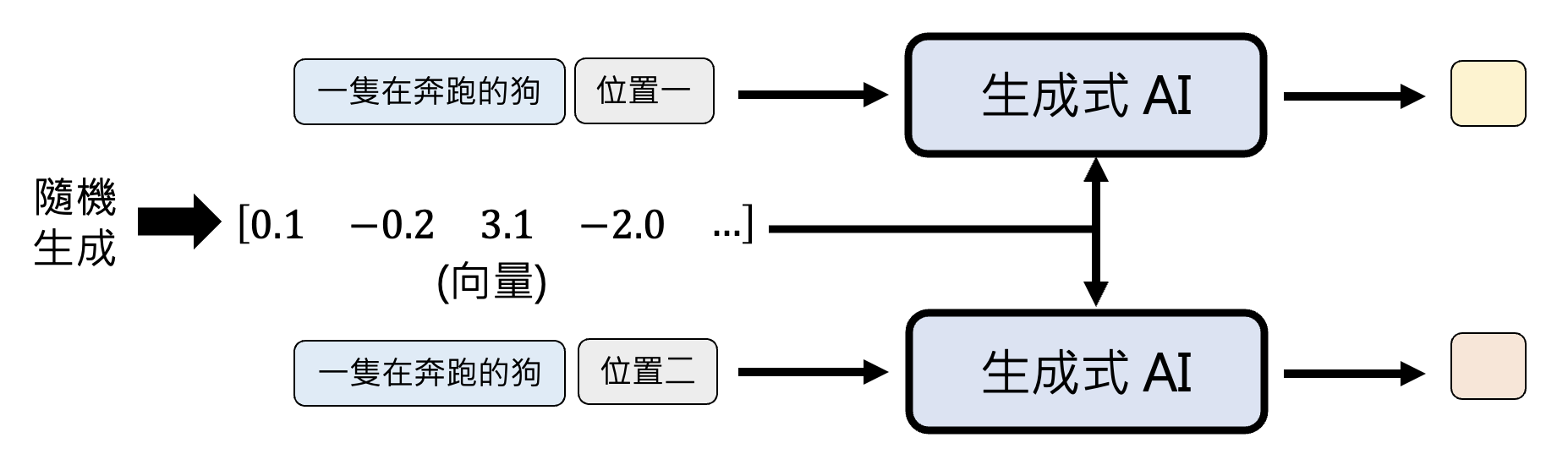

一种解决方案是让模型在所有位置上都“脑补”一样的内容,这样模型就不会出现“既要又要”的输出了。

像常用的图像生成模型 VAE, GAN , 基于流的模型和扩散模型都用到了这种设计。具体来说,在模型开始生成前,先随机生成一个向量,作为每个位置共同“脑补”的内容。

Autoregressive + Non-autoregressive⚓︎

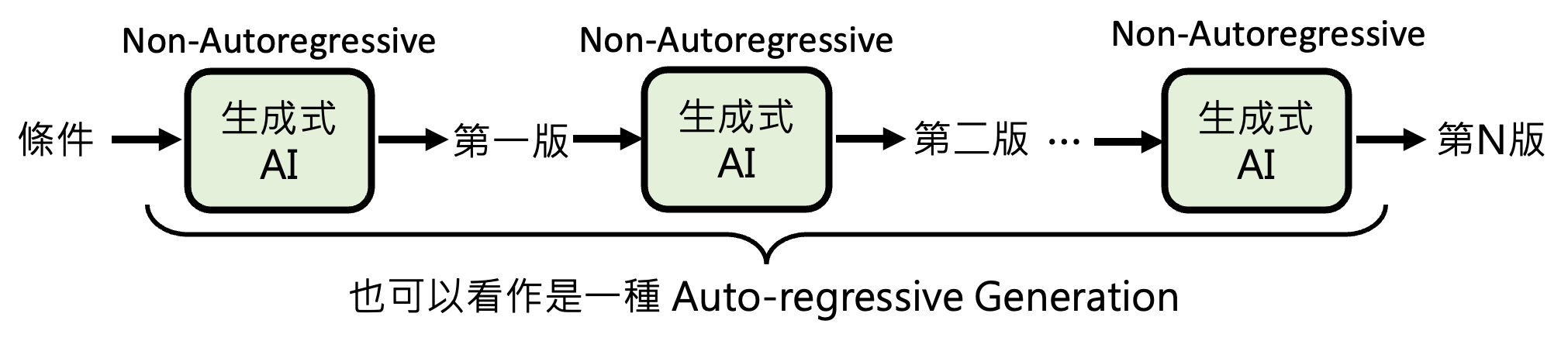

另一种方法是结合 AR 和 NAR:先用 AR 生成一个简单的版本,再用 NAR 生成一个精细的版本。之所以这样做是合理的,是因为:

- 对于 AR,简单的版本可快速生成

- 这个简单版本的输出并不一定是人类能看懂的东西

- 对于 NAR,由于已经有了 AR 给出的“草稿”,所以 NAR 没有太多“脑补”的空间

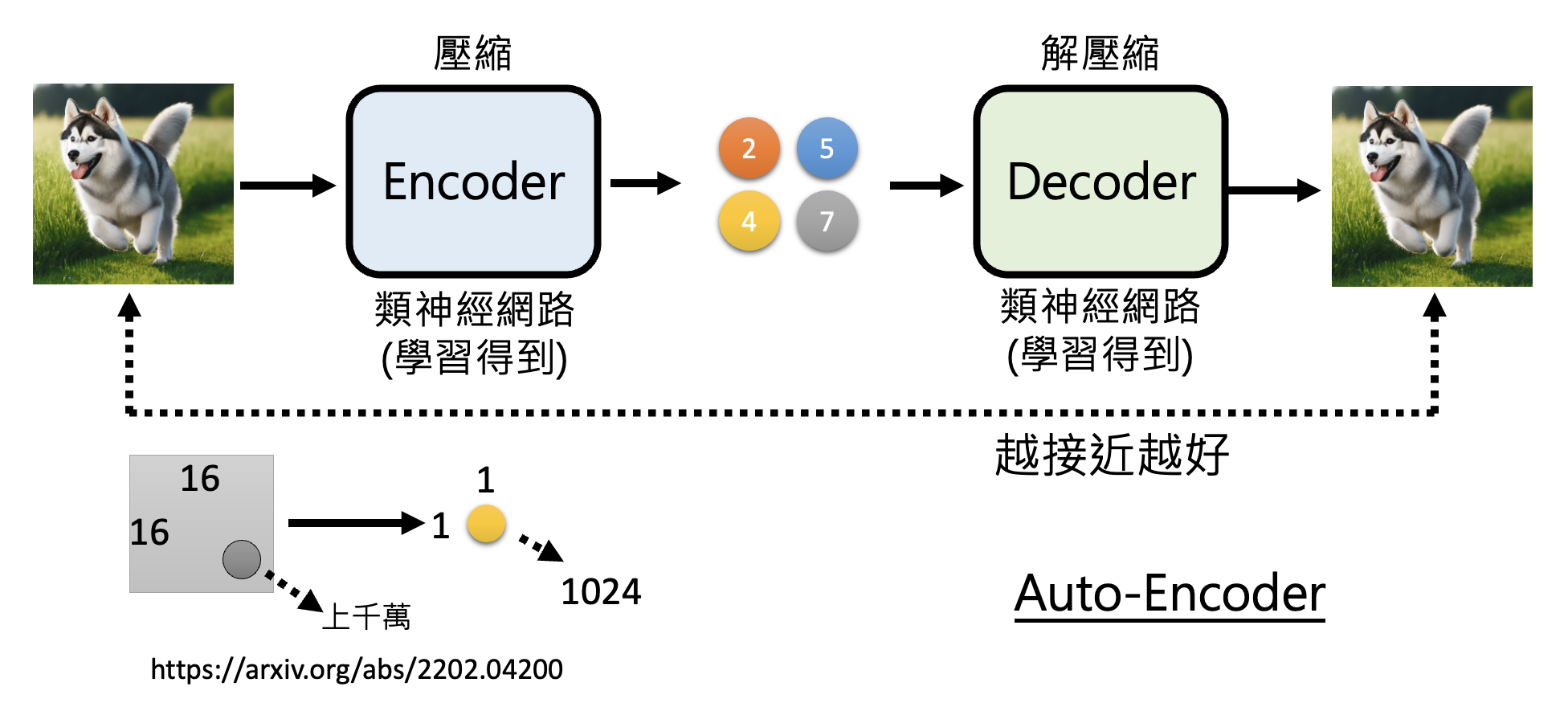

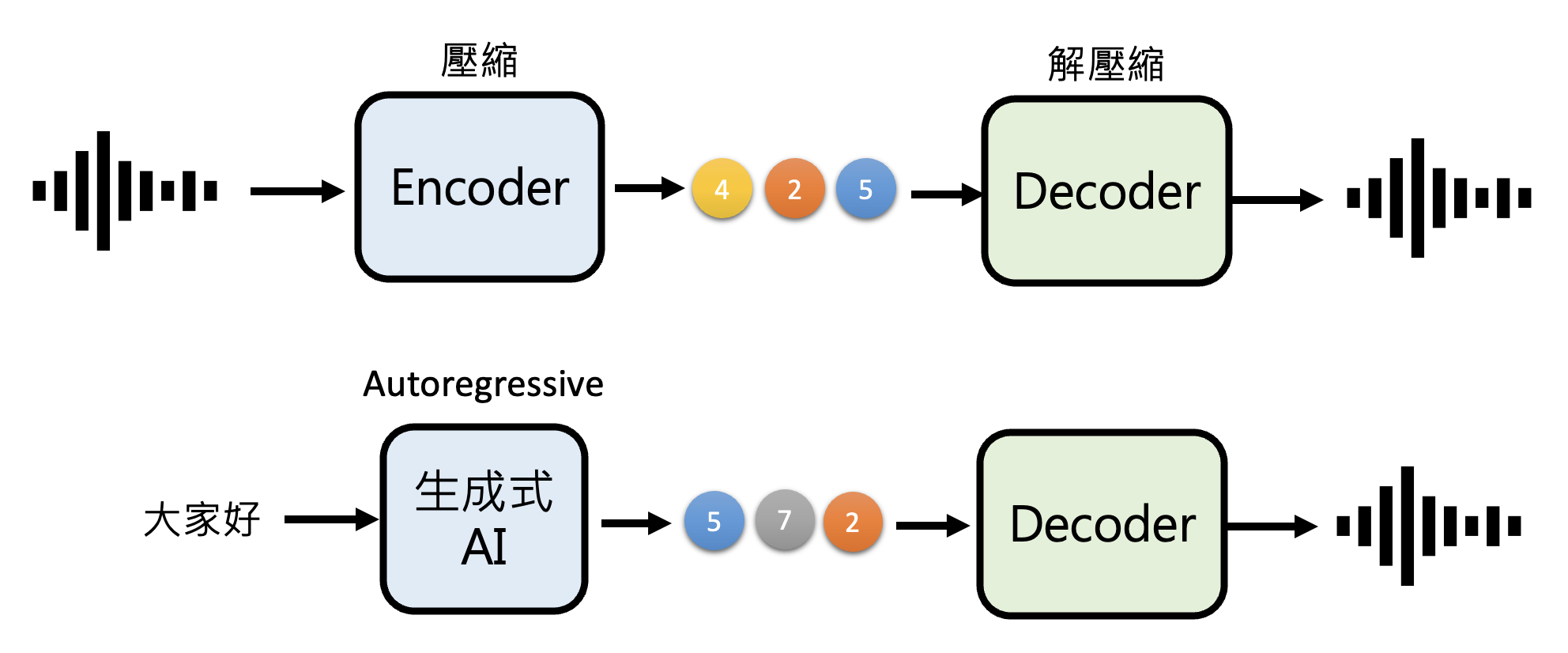

一种常见的做法是准备两个模型,分别叫做编码器 (encoder) 和解码器 (decoder),其中:

- 编码器将图像作为输入,输出一组规模更小的向量(压缩)

- 解码器将编码器的输出作为输入,输出一张维度更高的图像(解压缩)

这个架构的目标是要让解码器的输出和原输入图像越接近越好。这种技术被称为自编码器(auto-encoder)。具体细节可参见我的机器学习笔记。

利用这个自编码器,我们可以训练一个 AR 模型,让它学会根据用户的文字输入,生成和自编码器中的编码器相同的输出(压缩图像

尽管压缩力度已经很大了,但对 AR 来说生成速度可能还是不够快。不过不用担心,还有更厉害的技术可进一步缩短 AR 生成时间。

-

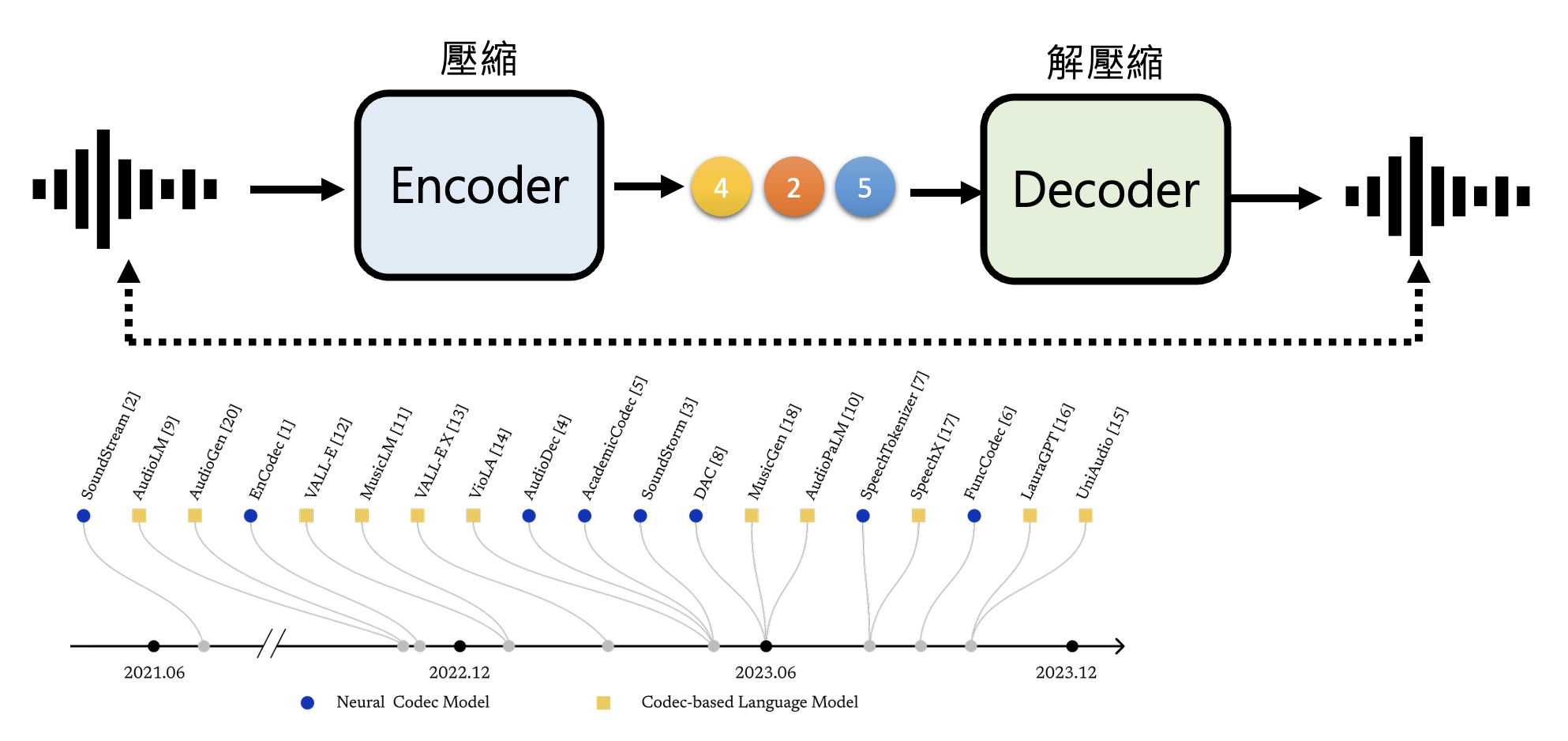

语音(论文链接)

-

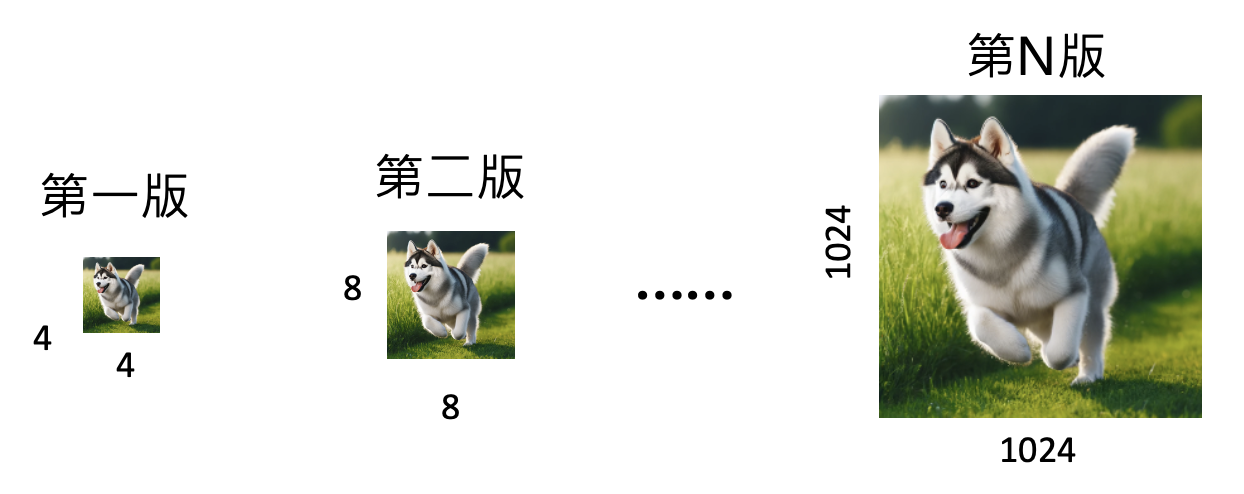

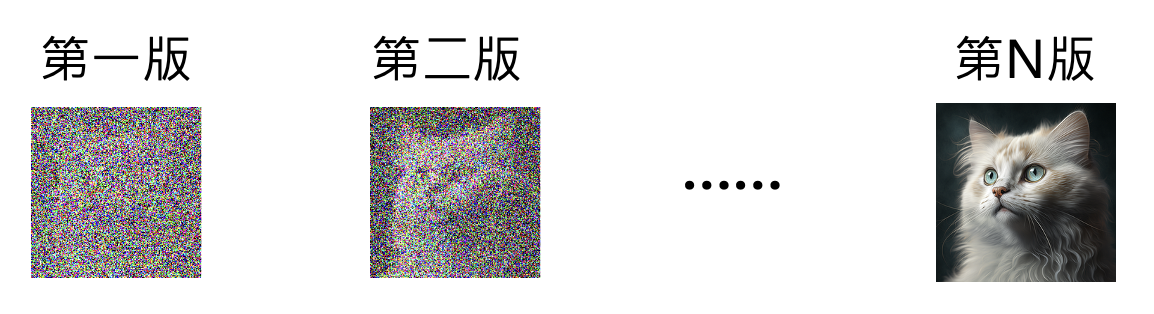

多次 NAR 生成(直接抛弃 AR

) :Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 这些图像生成模型都用到了类似的做法。应用:

-

由小图到大图

-

从有噪音到无噪音——扩散模型(diffusion model)

-

每次把生成不好的地方涂掉(白色方块表示要涂掉的像素)

-

总结

| AR | NAR | |

|---|---|---|

| 特性 | 按部就班,各个击破 | 齐头并进,一次到位 |

| 速度 | 胜 | |

| 质量 | 胜 | |

| 应用 | 常用于文本 | 常用于图像 |

有很多方法让两种方法可以取长补短。

Speculative Decoding⚓︎

如果觉得语言模型的生成速度还不够快的话,不妨使用推测译码(speculative decoding) 这一技术。下图是未采用这种技术和采用这种技术的效果对比图:

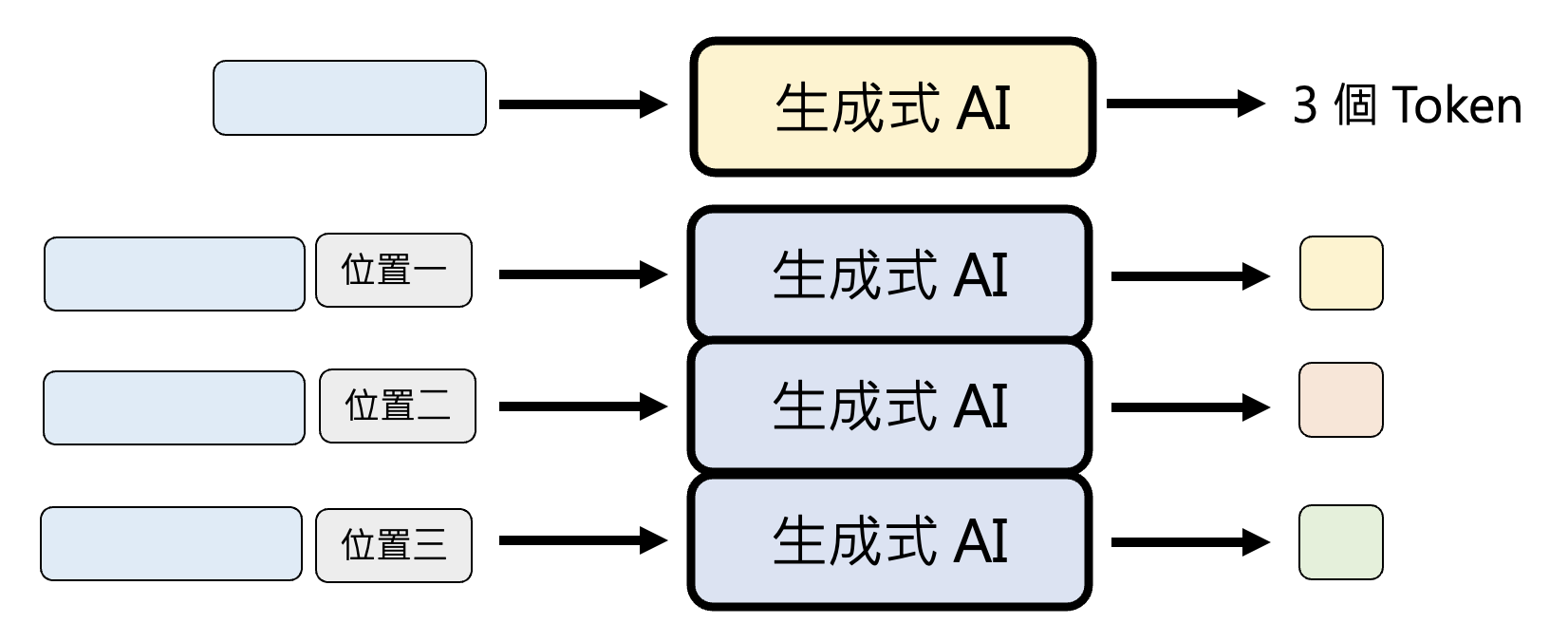

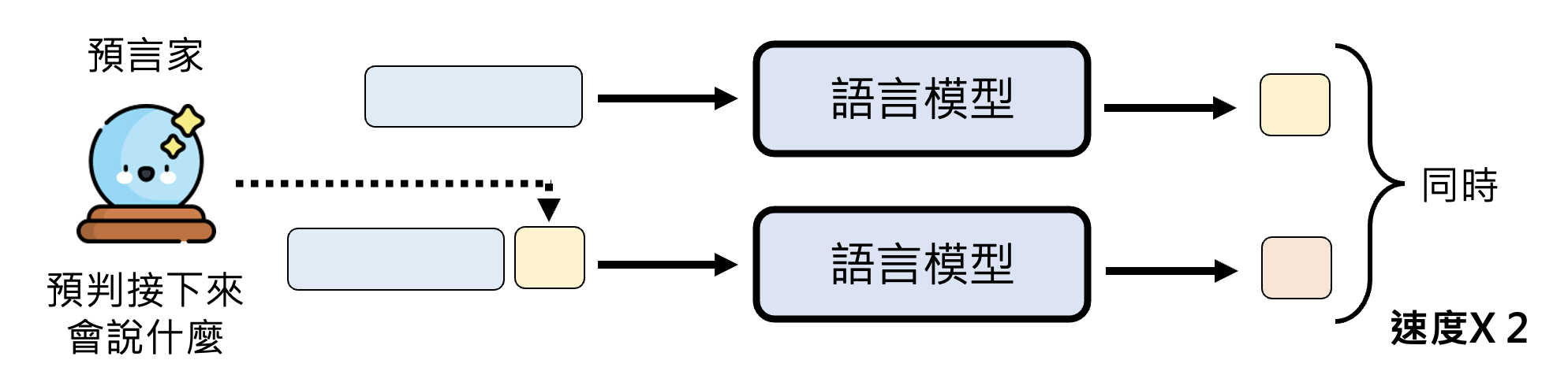

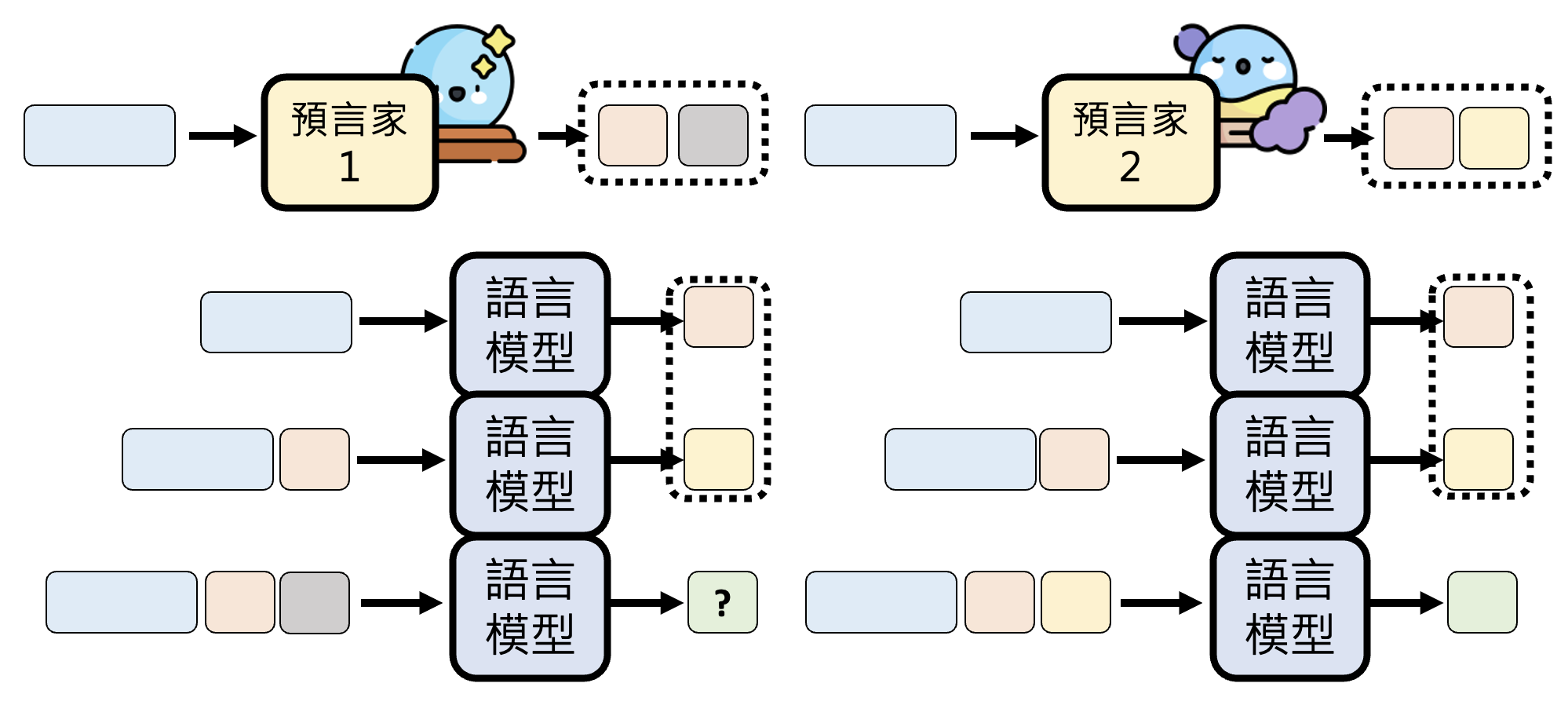

在推测译码技术中,我们额外引入了一个预测器,它能够预判接下来的位置该输出什么东西,这样就能类似 NAR 那样同时输出多个基本单位。

相关研究:

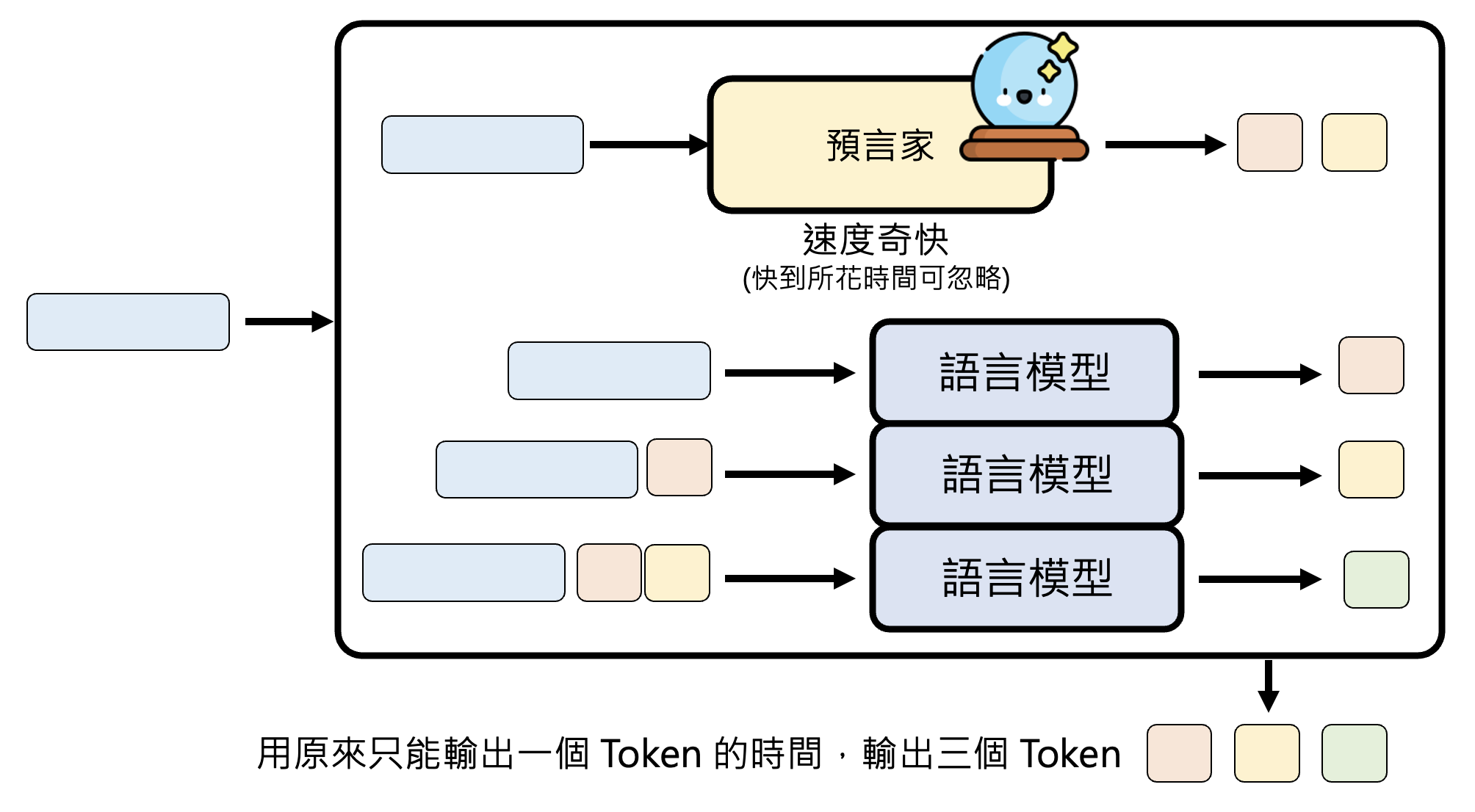

进一步解释,这个预测器应当在短时间内(快到可以忽略所花的时间)就能预测接下来要输出的一些基本单位。如下图所示,凭借这个技术,可以用原来生成一个 token 所需的时间输出三个 token。

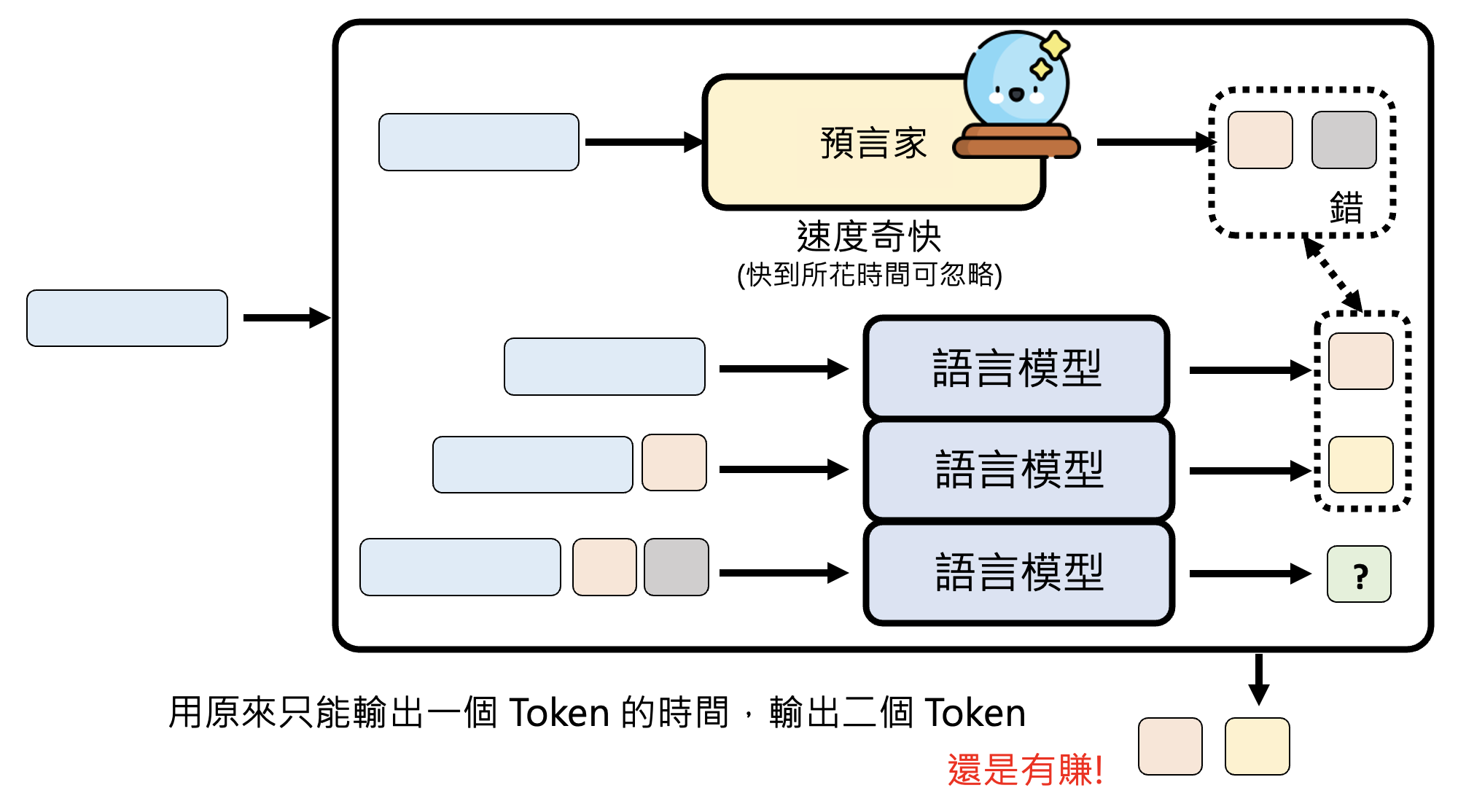

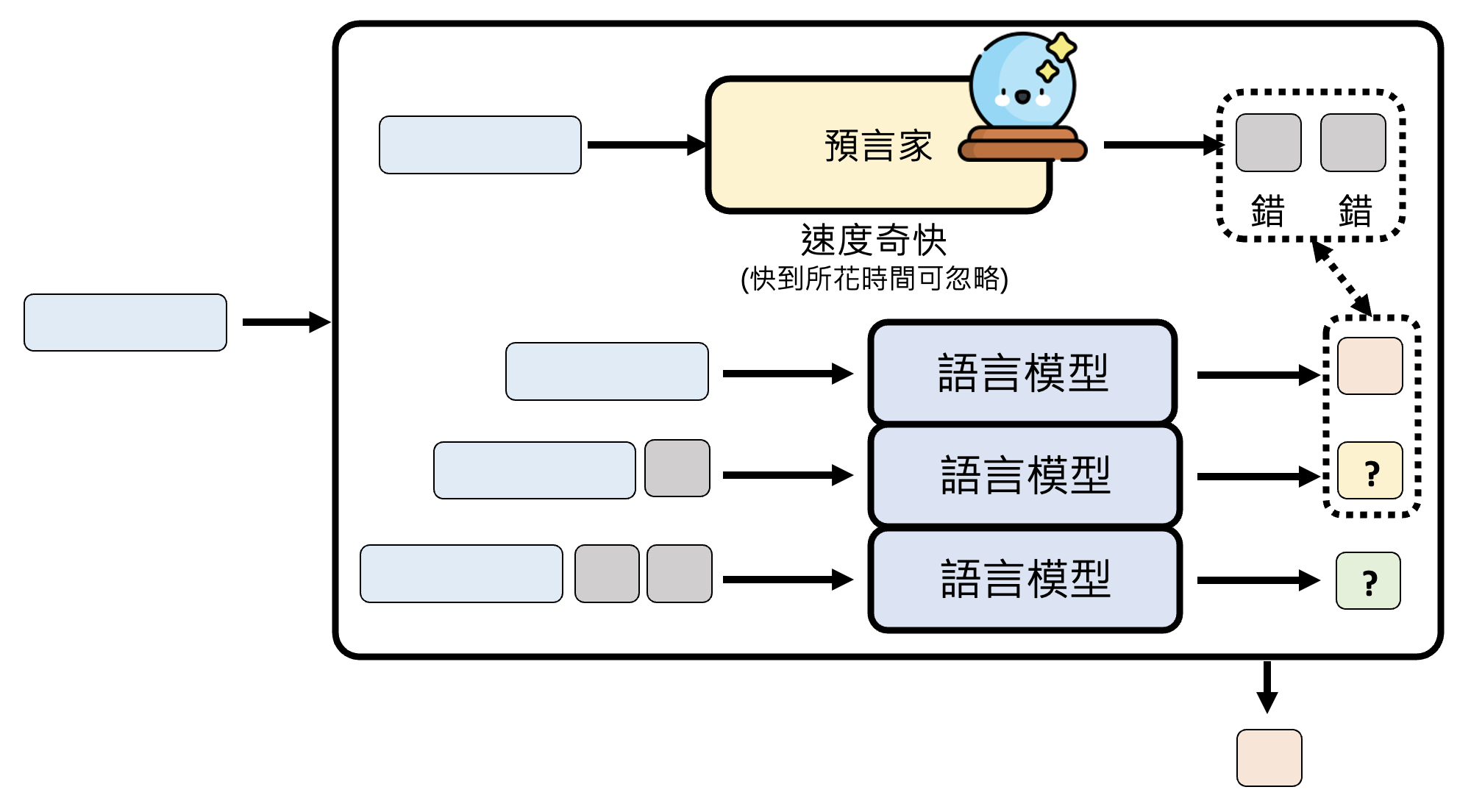

也许读者会想,既然预测器的预测时间可以快到忽略不计的话,那么为什么不直接让预测器一次生成所有内容啊?这是因为预测器的预测不一定准确,它有犯错的可能。不过即便犯错再多,也不会低于一次生成一个基本单位的速度,至少稍微损失了些预测时间和浪费了些计算资源。

我们对预测器的要求就是速度快,犯错没关系。预测器的选择可以是:

-

语言模型:NAR 模型或压缩后的模型

还可以同时使用多个预测器,提高预测效率:

评论区