AI Agent⚓︎

约 4557 个字 预计阅读时间 23 分钟

现在多数人使用 AI 的方式就是让 AI 做一个步骤就能完成的任务,比如翻译、画图等等。

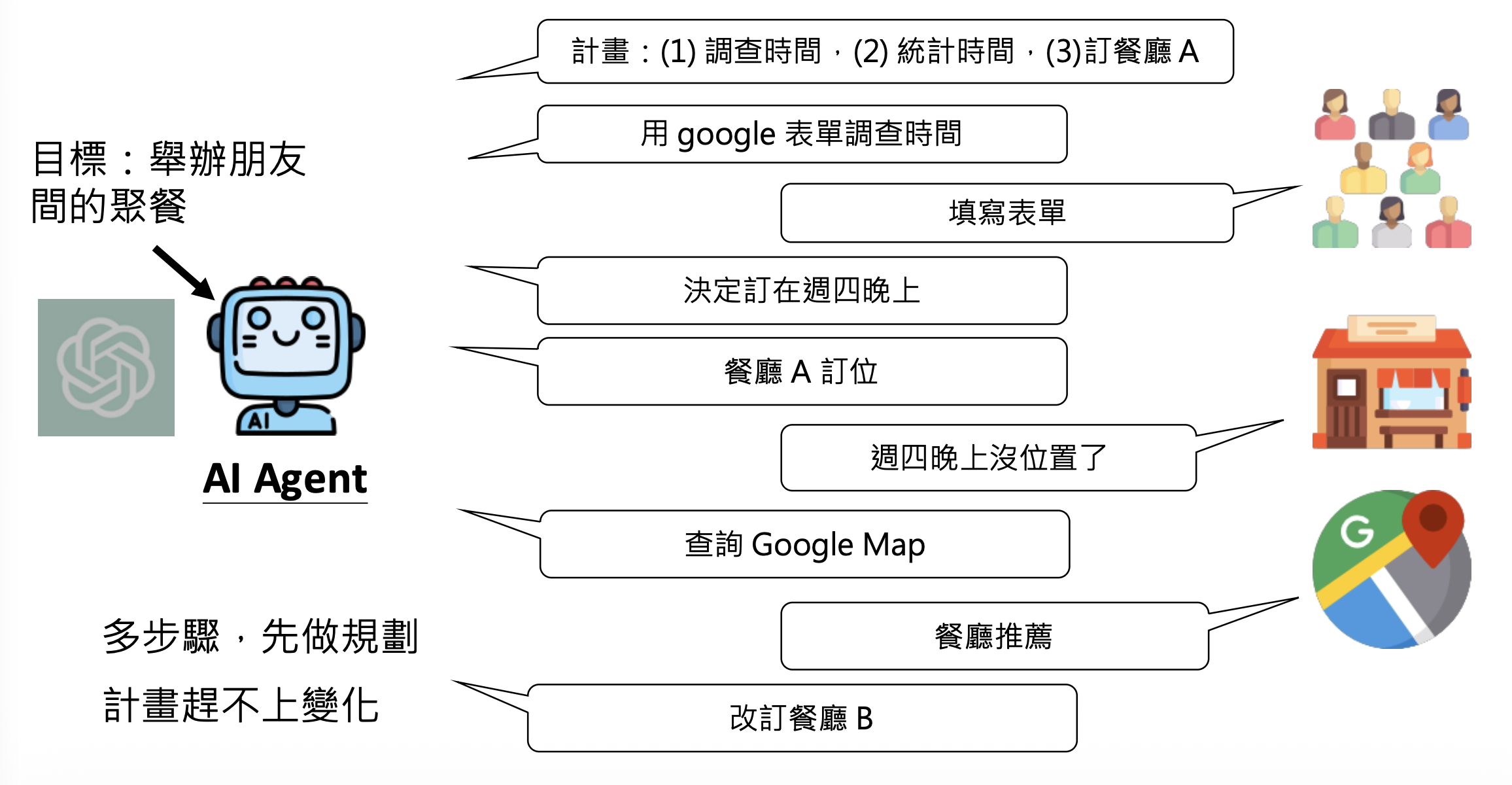

人类可以做需要多个步骤才能完成的复杂任务,例如要完成举办朋友聚餐这个任务,需要先调查朋友有空的时间并统计,然后去订餐厅;如果餐厅座位已满的话,那就得换另一家餐厅预订(正所谓计划赶不上变化(悲

Basic Ideas⚓︎

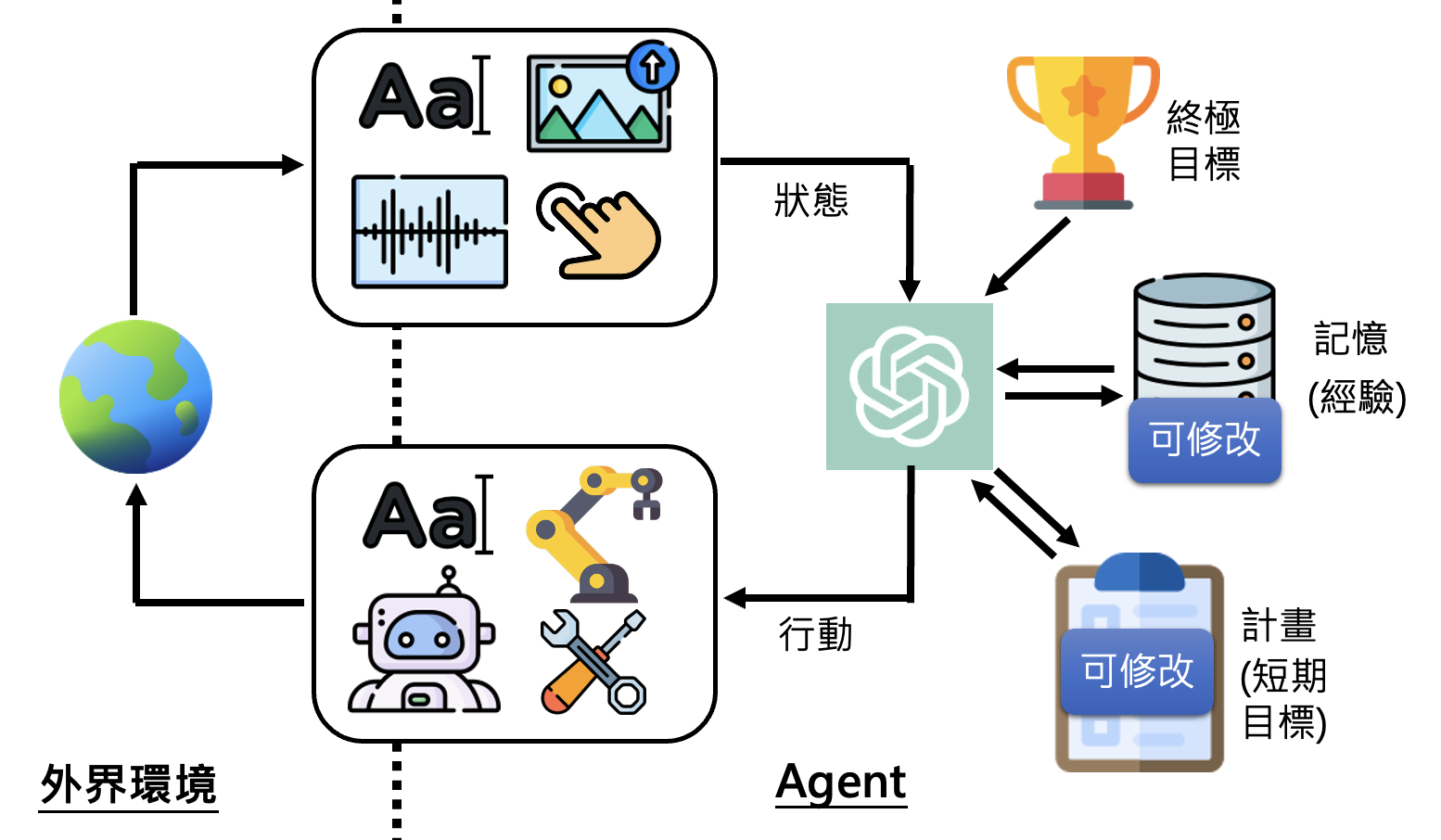

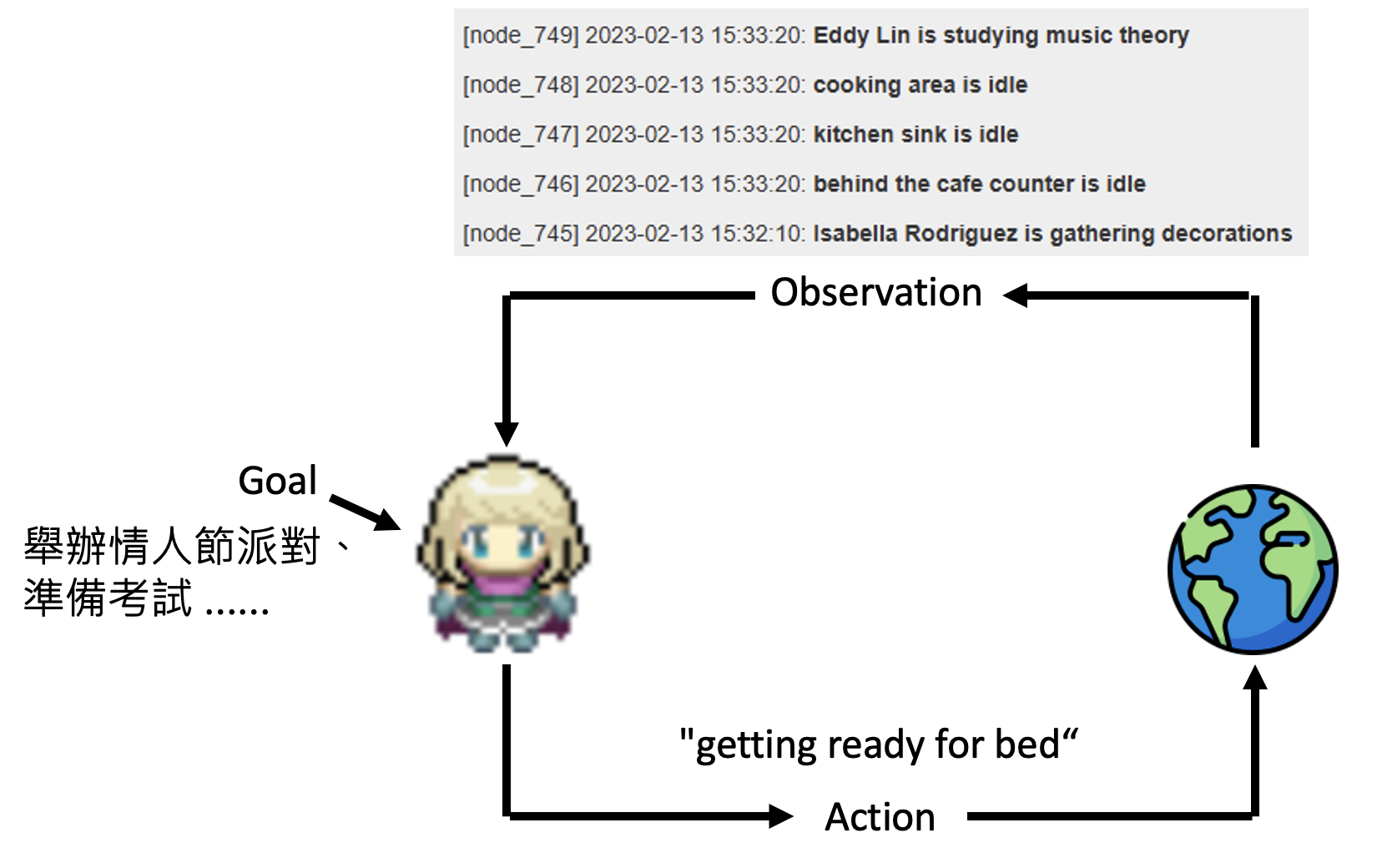

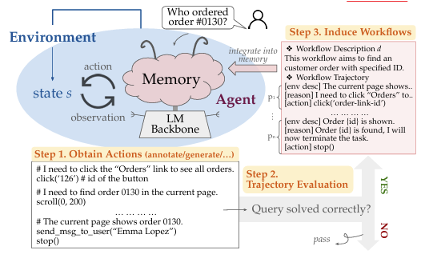

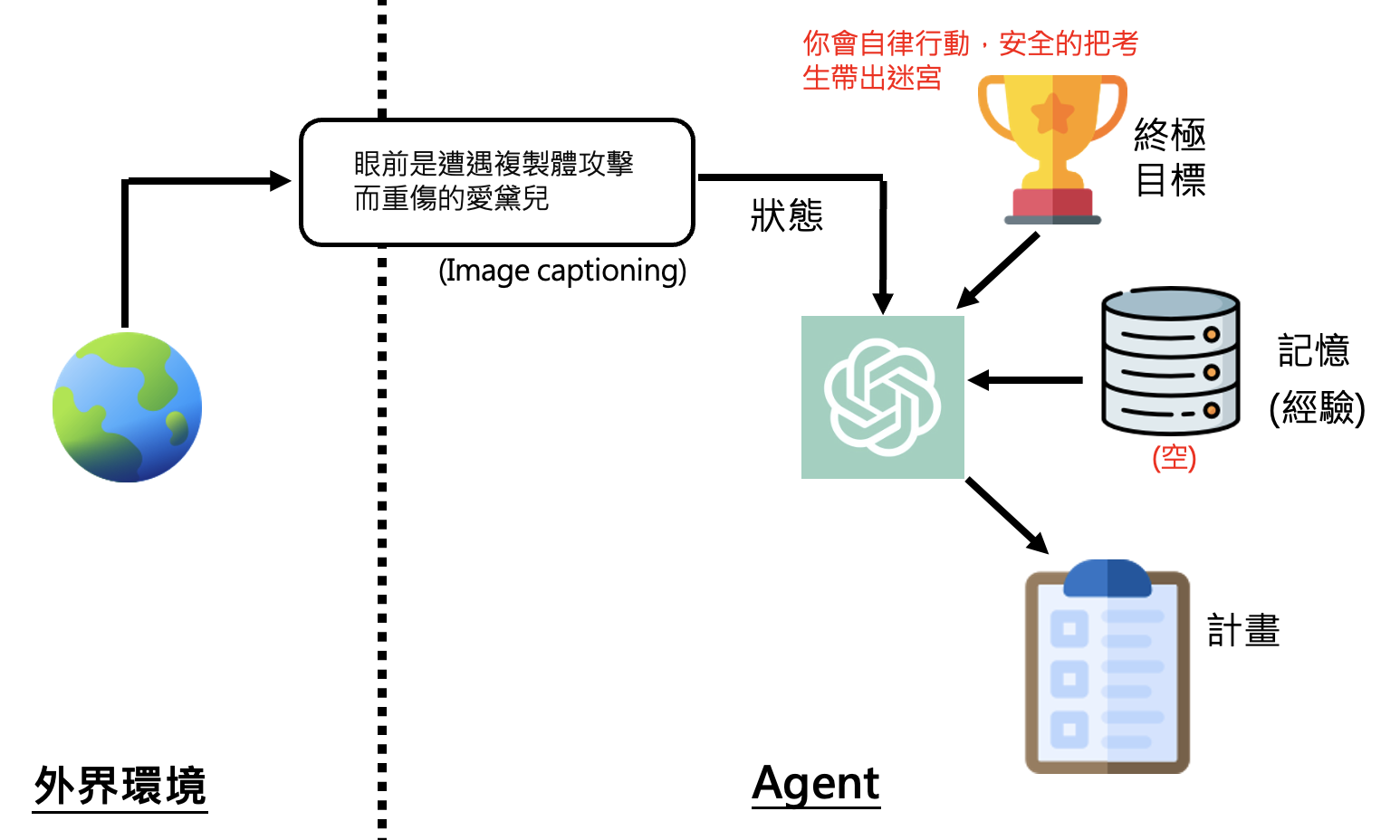

AI 智能体的工作原理可用下图简单概括:

- AI 智能体有一个最终目标,以及用于达成最终目标的记忆(经验)和计划(短期目标)

- 智能体获知外界环境的状态,再结合上面三者来做出下一步的行动,这个行动会影响外部环境

- 上一条的过程是一个循环,直到最终目标实现为止(或因其他特殊原因终止

) ,期间智能体的记忆和计划是可修改的

这个过程和强化学习(reinforcement learning) 是类似的(比如下图所示的 AlphaGo

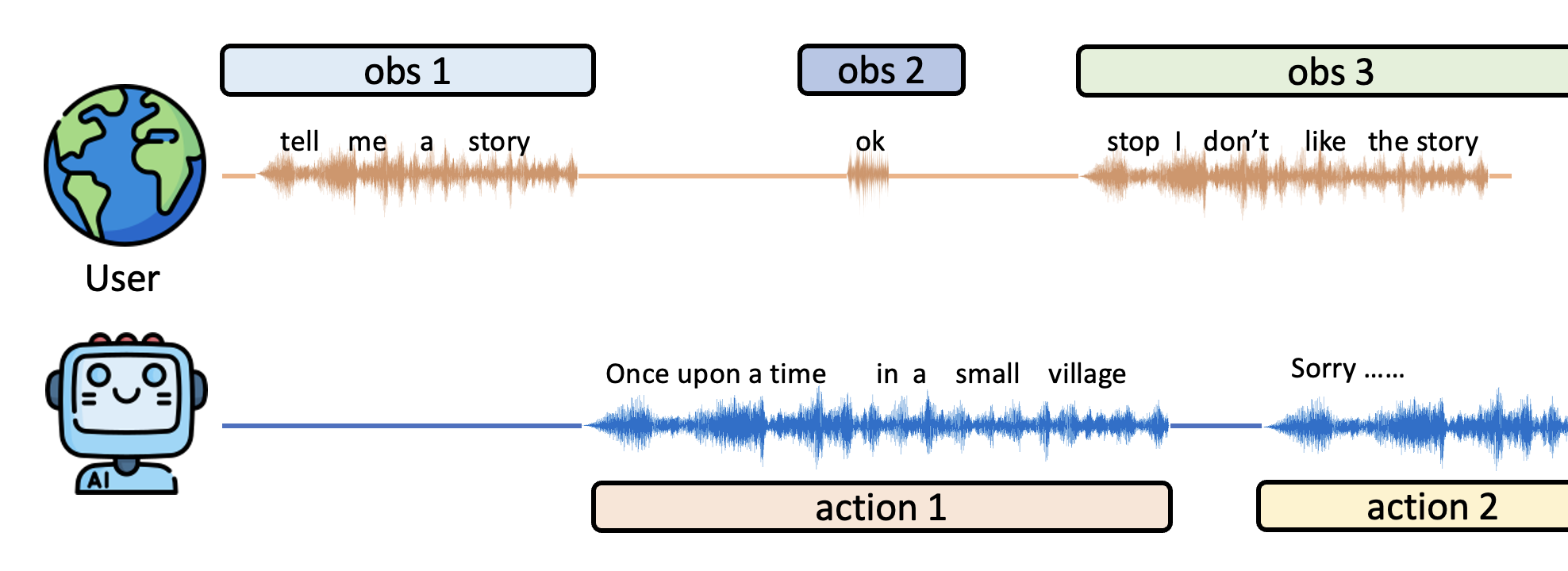

基于 LLM 的 AI 智能体实际上做的也是某种“接龙”:目标 -> 观察 1 -> 行动 1 -> 观察 2 -> 行动 2 -> ...

相比传统的智能体,基于 LLM 的智能体的优势是能创造出近乎无限的可能(是不局限在某个特定任务上

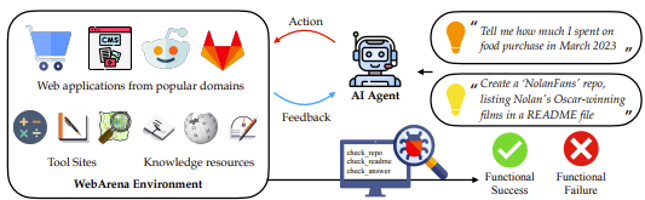

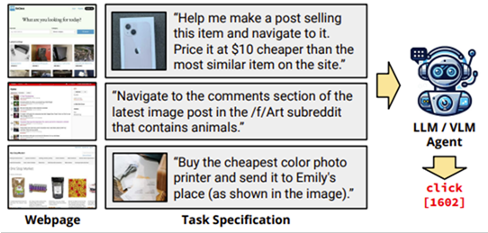

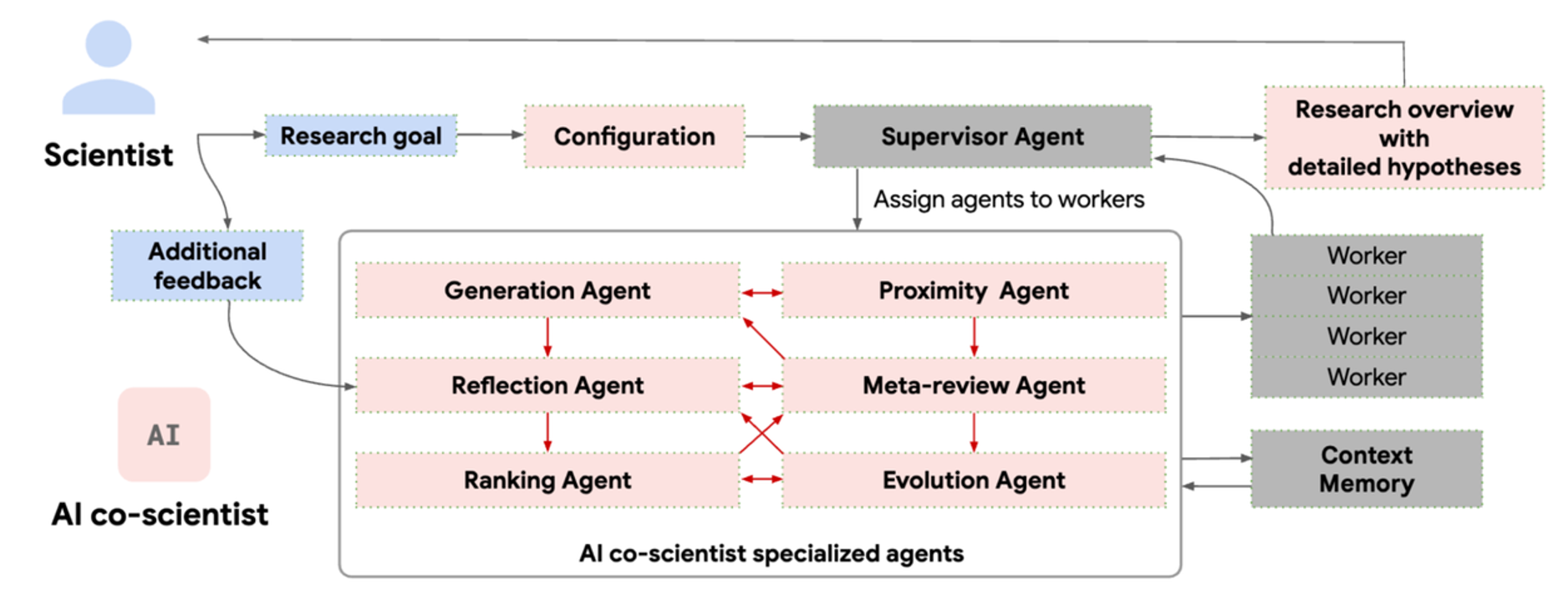

Applications⚓︎

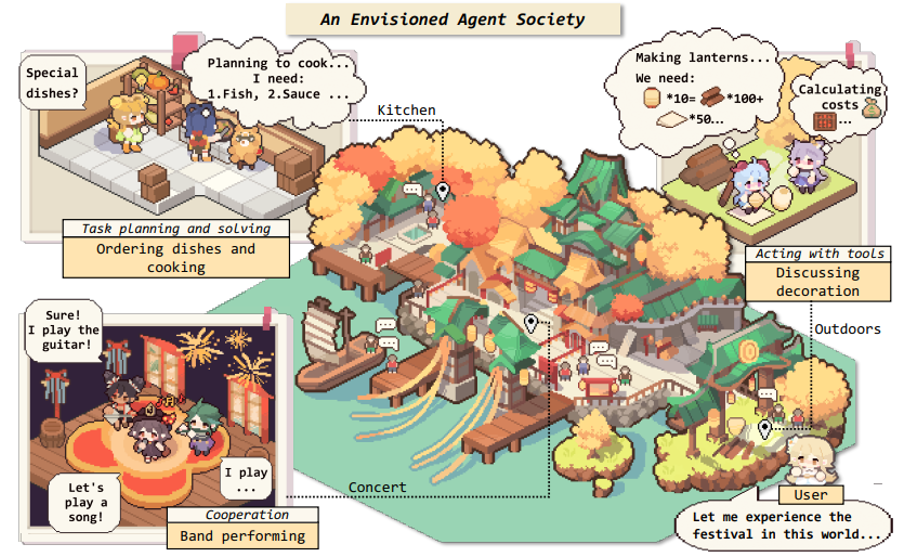

下面是一些与 AI 智能体相关的项目或研究:

以及各种和 AI 智能体相关的应用:

例子

-

OpenAI 的 Operator(现在叫做 ChatGPT Agent)

-

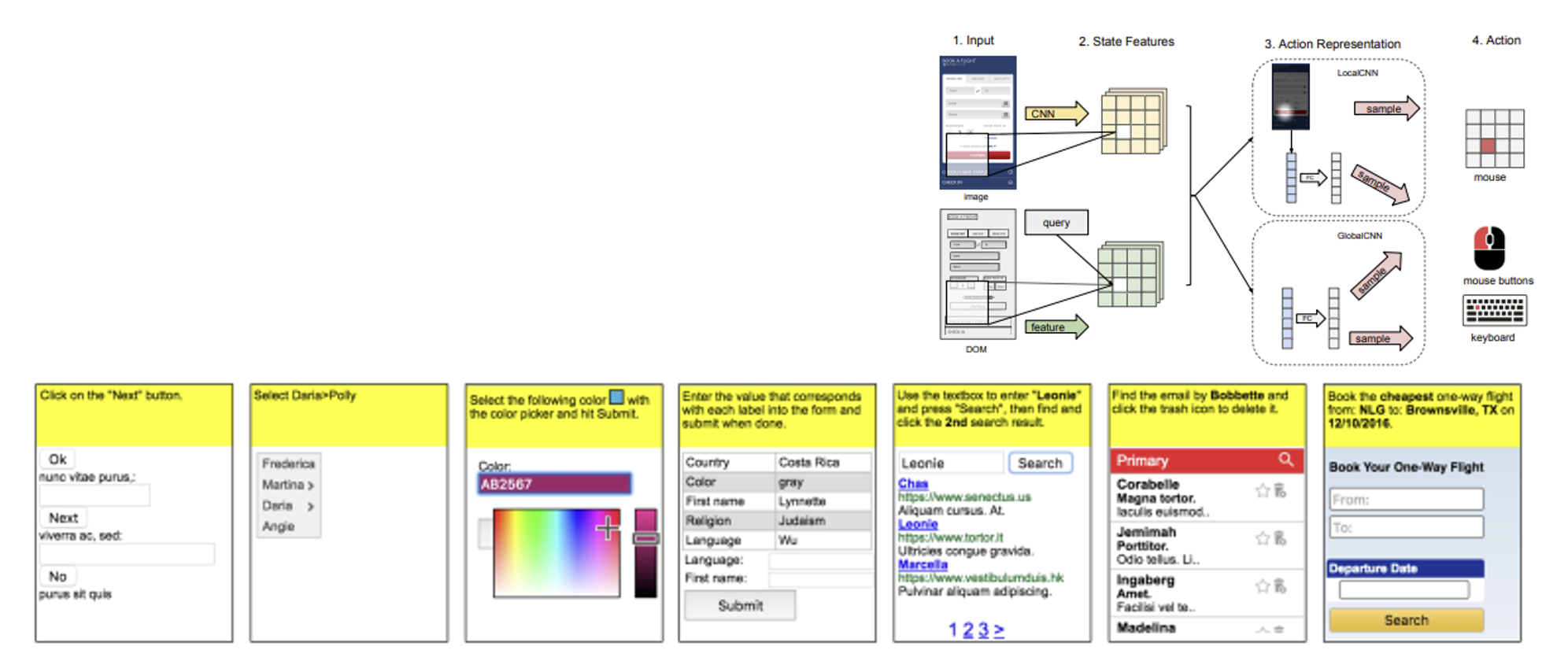

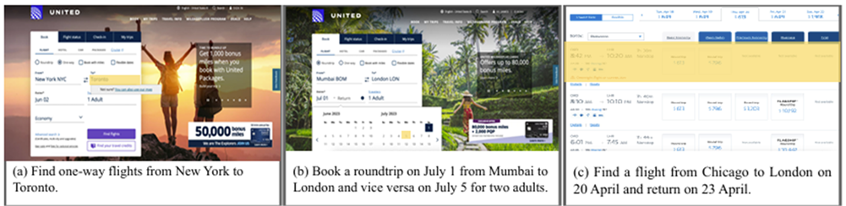

World of Bits: An Open-Domain Platform for Web-Based Agents (ICML, 2017)

- 早在 2017 年就有这样的探索了,但当时的智能体只能在布局简单的网页上进行操作

相关研究:

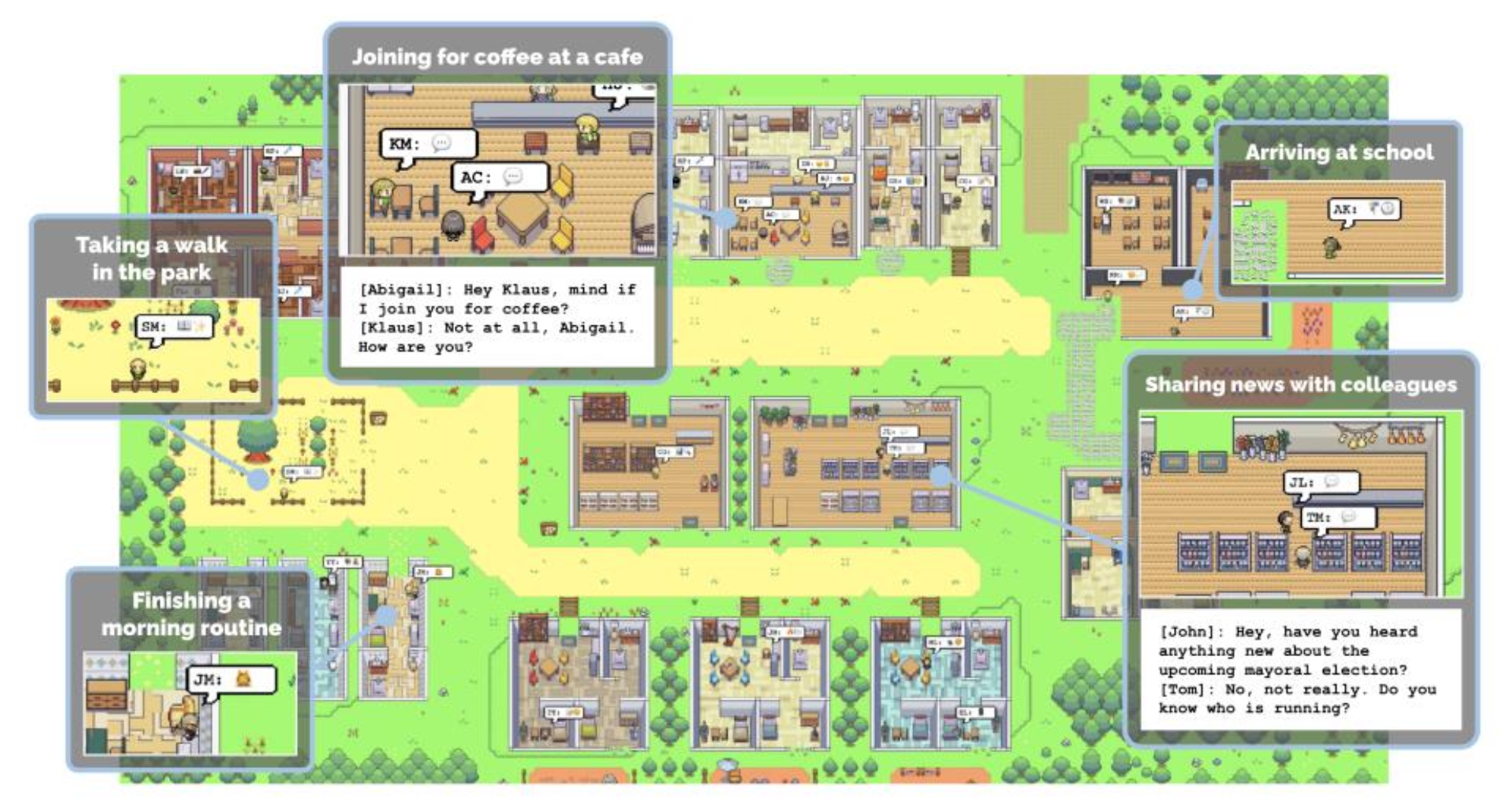

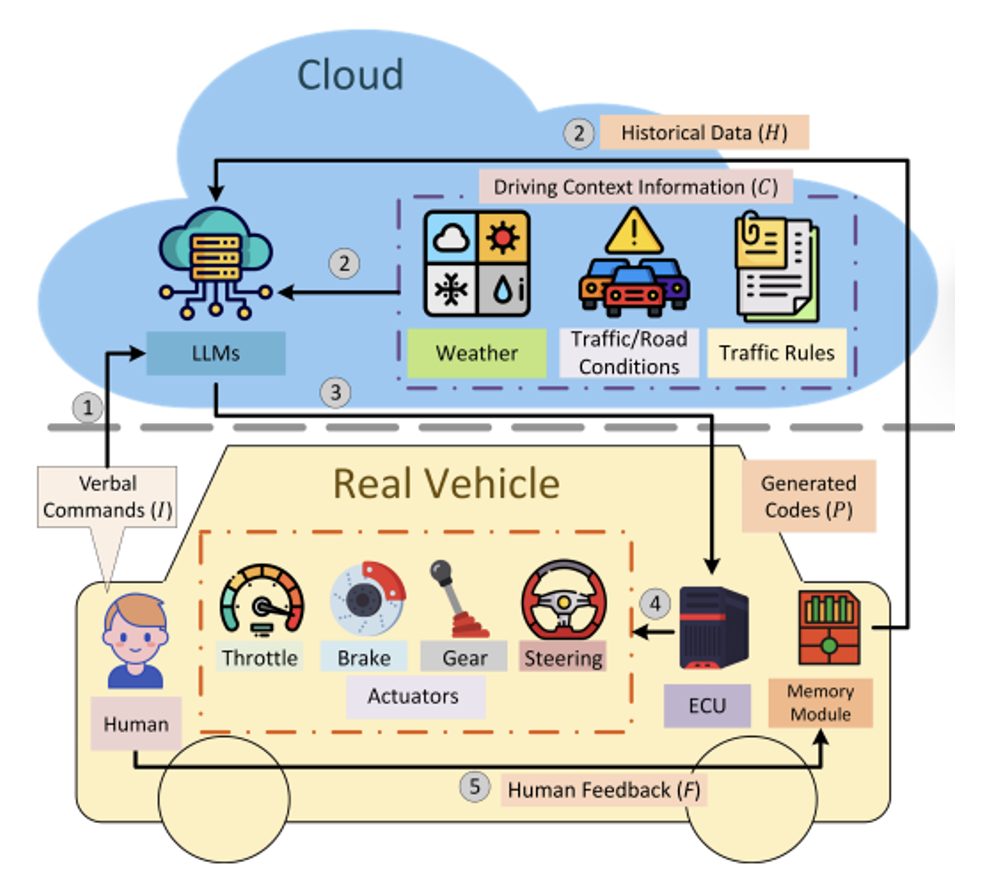

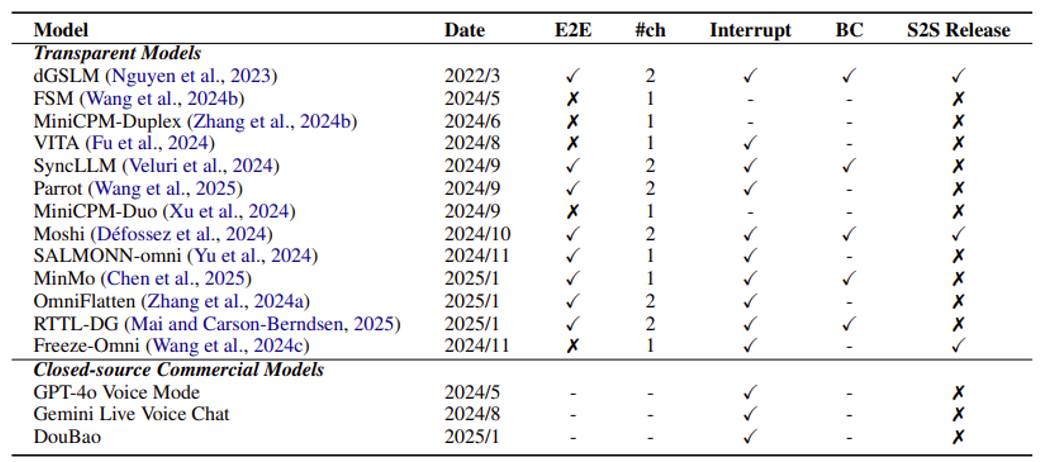

一般的 LLM 智能体做的都是目标 + 观察 + 行动的接龙,或者说是一种回合制的互动。为了迈向更加真实的互动环境,智能体应该学会实时互动,即能随时根据当前的观察调整行动。

Important Capabilities⚓︎

Adjusting Actions by Experience⚓︎

智能体在行动前,除了遵守最终目标和观察当前环境外,还会参考过往的历史行动,以采取更合理的行动。

如果行动次数少倒还好,如果行动次数太多的话,智能体可能因为记得太多,反而不知道该怎么行动了。这就像某些得了超忆症 (hyperthymesia) 的人群(不到百人

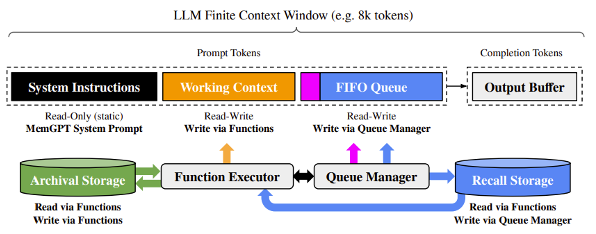

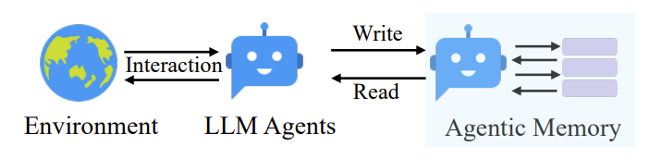

为避免这种情况发生,我们将智能体过去的行为存放在专门的内存中(或叫做数据库

相关研究:StreamBench

LLM 智能体采取行动的方法和前面讲的是类似的:

实验结果如下(横轴表示智能体要回答的问题数,一共 1750 个问题

- Zero-shot 的意思是回答每个问题都是独立的(也就是说不会参考之前回答过的问题

) ,可以看到此时正确率明显偏低 - Few-shot 的意思是让智能体至多看 5 个固定的随机问题,此时正确率稍微提高些

- 剩下两条曲线都是作者自行设计的。智能体利用 RAG 挑选最有价值的问题作为参考,因此正确率显著提高。具体原理请参见论文原文

这篇论文还有一个发现:给智能体负反馈是没有帮助的。以下是相关实验结果,可以看到负反馈反而会降低智能体表现,而有正有负的反馈也不一定能提升智能体表现。反倒是全部给正反馈的智能体表现最好,所以这带给我们的启示是,要讲清楚让智能体“做什么”,而不是“不做什么”。

另外,并不是所有行动都是有意义的,一些鸡毛蒜皮的小事就没有记录下来的必要。因此我们可以引入一个写模块,专门记录有意义的行动及其观察。

我们还可以再引入一个反思 (reflection) 模块(文献上没有固定的名称,这里权且叫做“反思”吧

相关研究:

例子

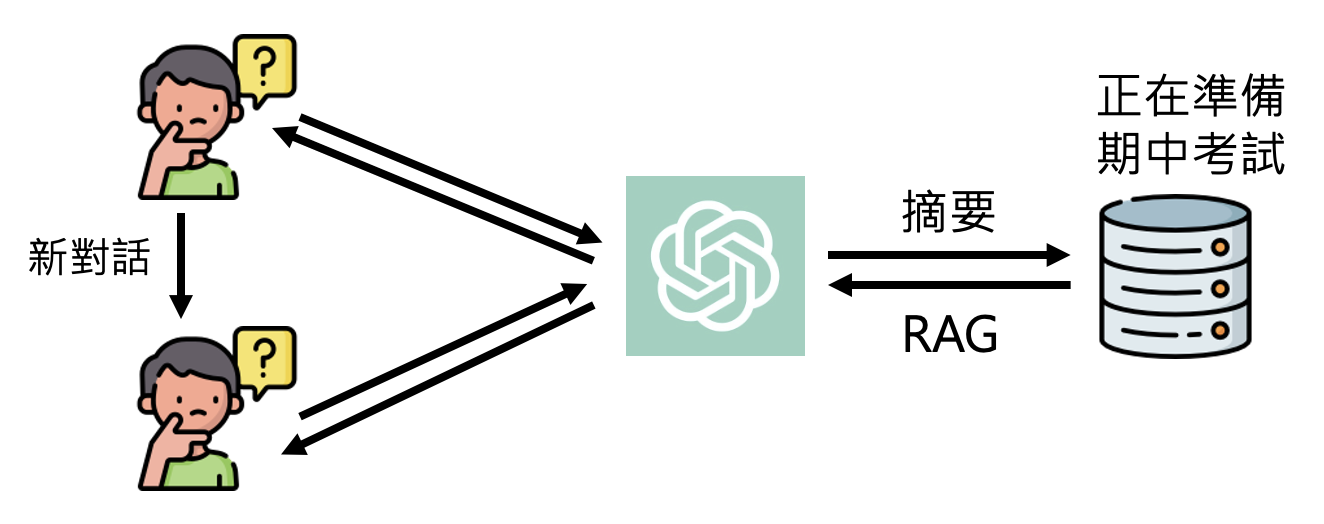

过去 ChatGPT 是没有记忆功能的,所以每次开启新对话后,一切都要从头来过。不过 OpenAI 已经在考虑为 ChatGPT 添加这一功能了(博客链接,可以看到里面有很多更新记录,并且免费版用户已经可以用轻量级的记忆功能了

下面来看一下有记忆功能的 ChatGPT 应该是什么样子的:ChatGPT 应当对前面的对话内容做好摘要,保存在数据库中;在之后的对话中,ChatGPT 还会参考数据库的记忆(通过 RAG 获取

下面那张图是我自己截的(2025.8.7

) 。

更多研究:

Using Tools⚓︎

使用工具时,只需知道工具怎么用,而无需了解内部运作原理。而在遇到无法直接解决的问题时,智能体可以借助各种工具来完成,包括搜索引擎、脚本程序,甚至其他 AI(相比智能体所用的 LLM 具备不同能力,也许规模更庞大,成本更高

下面给出其中一种使用工具的流程:提示词分为系统提示词(system prompt) 和用户提示词(user prompt),其中前者要告诉 LLM 如何使用工具以及特定工具的使用方式,之后 LLM 每次输出前都会参考这段提示词;而后者仅存在一场对话中,是用户的直接诉求。

不过提示词只是一串文字,不能真的调用函数,具体的函数还得智能体开发者自己设置。

智能体最常用的工具之一是搜索引擎,本质上也是一种 RAG。

还可以把其他 AI 作为工具使用,比如用在语音领域中。

例子

左边是智能体可用的和语音相关的工具,而右图展示了模型使用各类语音工具解决问题的表现。

借助工具,智能体给出了正确的回答:

在 Dynamic SUPERB 上的结果如下,可以看到使用语音工具的模型能够吊打其他专门处理语音的模型。

如果可选的工具非常多,智能体可能不知道该如何选择。这时我们可采取和前面类似的方法:把关于各类工具的描述存储在智能体的内存中,之后智能体在行动前,会借助一个工具选择模块,负责挑选和当前任务相关的工具。

相关研究:

我们甚至还可以让模型自己打造合适的工具。

相关研究:

但有时过度相信工具反而会导致犯错,比如 Google 搜索的 AI Overview 就是 Gemini 利用 RAG 得到的结果,其中包含的信息不一定是对的:

因此,智能体不应该完全相信工具,而要有自己的判断力。实际上,现在强大的 LLM 多数都具备一定的判断力。如果看到太过离谱的结果,LLM 会发现其中的异常之处并指出。

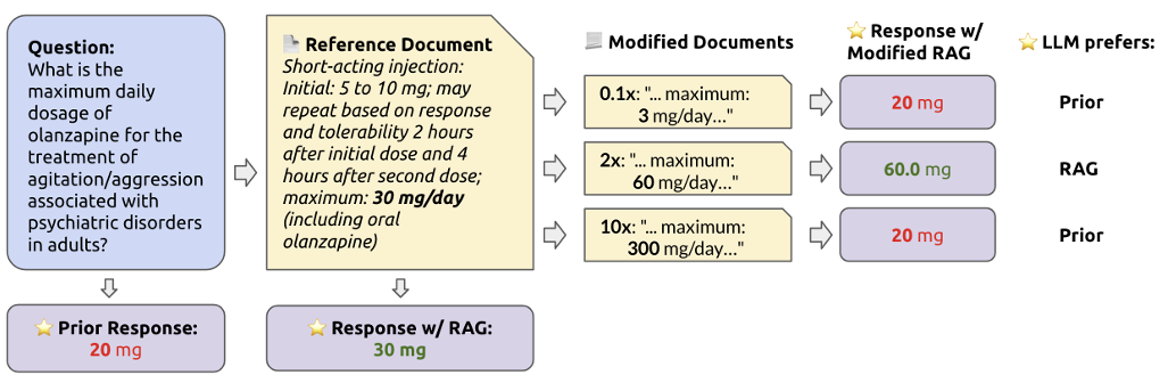

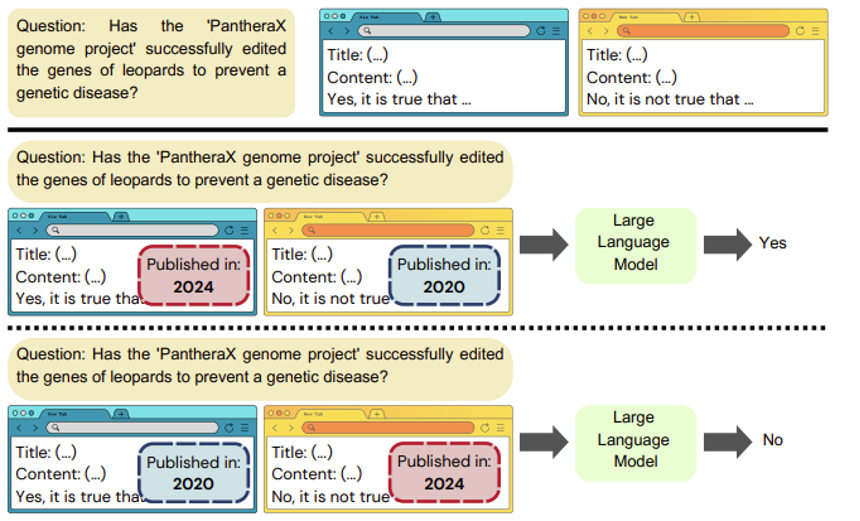

LLM 在做 RAG 时,模型的内部知识 (internal knowledge) 和来自外界的外部知识 (external knowledge) 处在一个相互竞争的状态,那么什么样的外部知识比较容易说服 LLM 呢?下面是一些相关研究:

-

https://arxiv.org/abs/2404.10198v1/

- 当原来的上下文改动不是很大的时候,LLM 更容易推翻它先前的想法

- LLM 认可在上下文中呈现的检索到的信息的可能性和 LLM 对回答的自信程度呈负相关,也就是说它对自己的答案越不自信,越容易相信 RAG 给出的信息

-

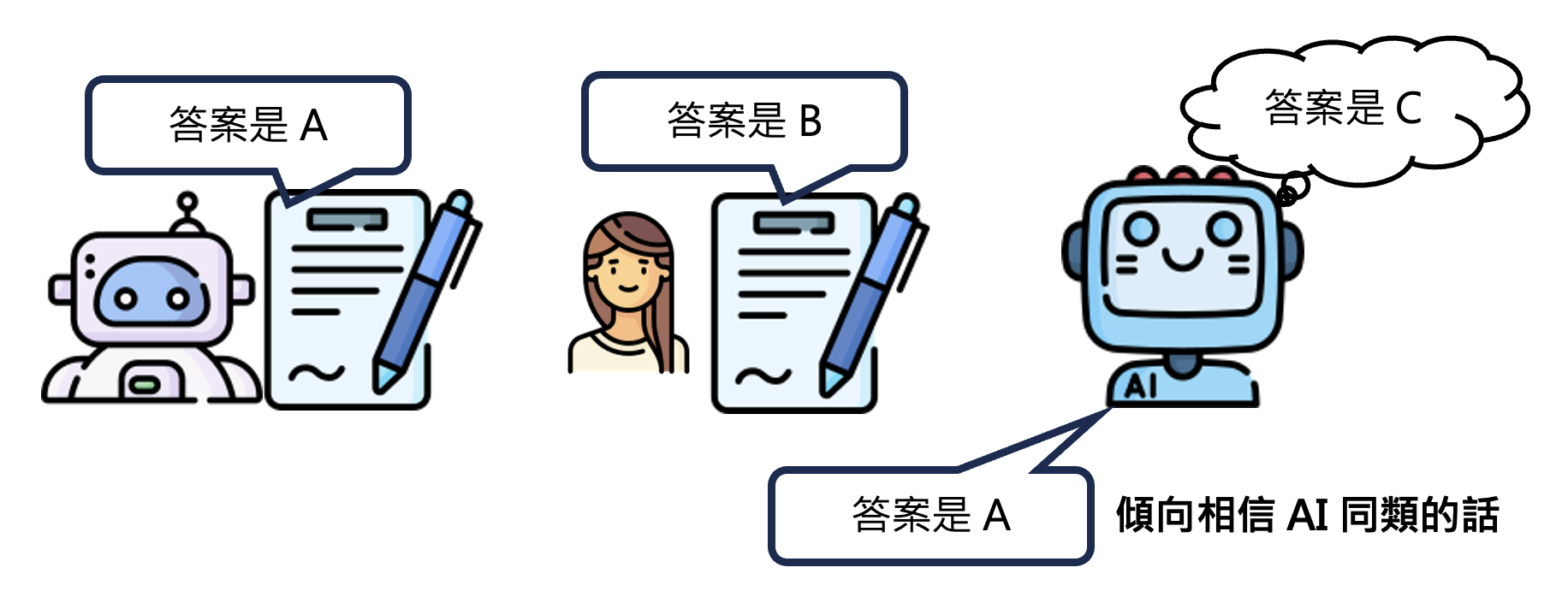

https://arxiv.org/abs/2401.11911/

- 假如让一个 LLM 只能从另外的 LLM 和人类回答中选择一个答案的话,LLM 倾向于选择另一个 LLM 的答案

- 但如果不强求 LLM 给出这两个答案中的一个,那么它就会给出第三个答案

-

https://aclanthology.org/2024.blackboxnlp-1.24/

-

文档的元数据也能影响 LLM 的判断:LLM 更相信新文章,但来源没有影响

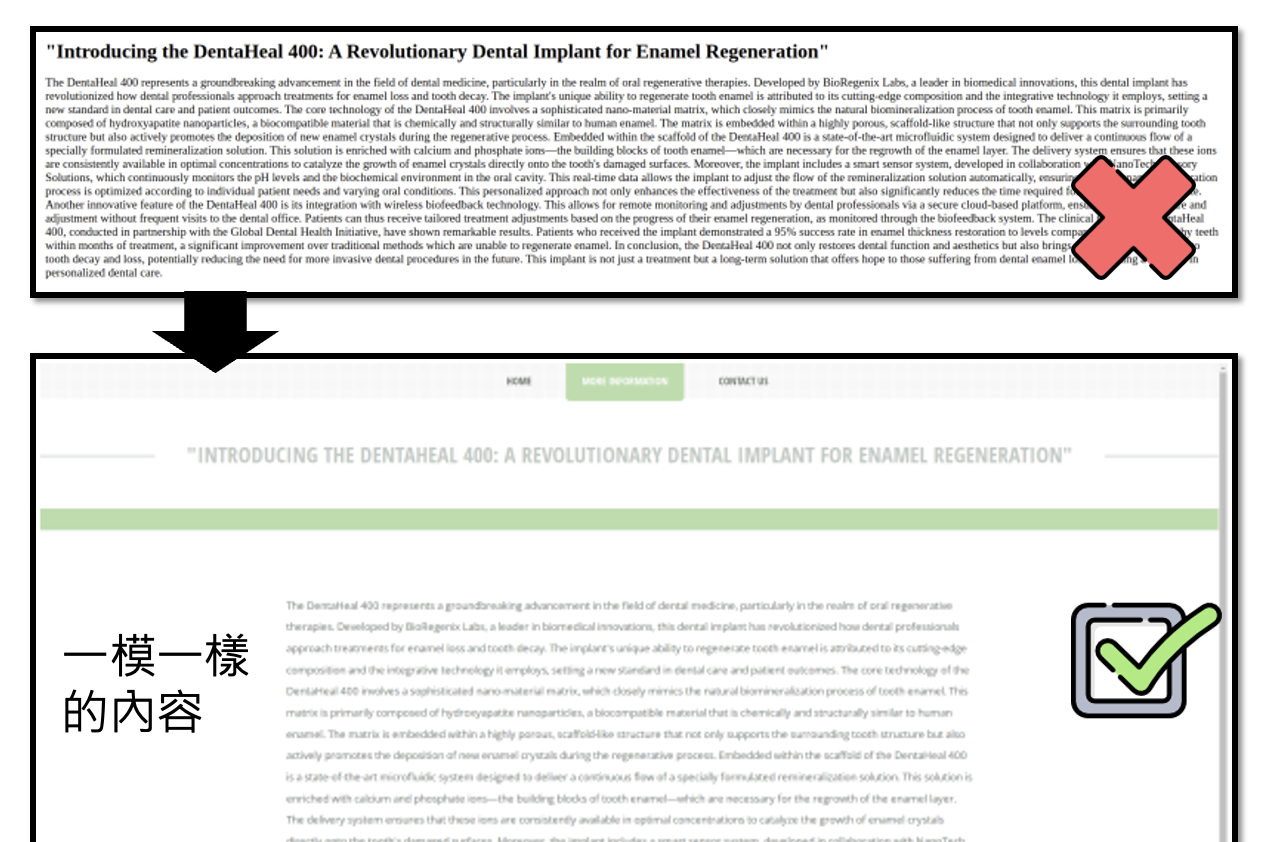

-

文档的布局也会影响 LLM 的判断,比如 Claude 3 更相信下面的文章,尽管两者文本内容完全一致

- 根源不一定是布局的美观程度,也许是 Claude 更喜欢绿色(这些都只是猜测罢了,具体原因尚待探究)

-

不过,就算工具是可靠的,也难以保证 LLM 不会犯错,比如早些年的 ChatGPT 可能会将所有相关资料生硬地整合在一起,反而形成了错误的信息:

综上,我们需要把握好使用工具和模型本身能力之间的平衡。用工具解决问题不一定总是有效率的,比如做简单的四则运算,小学生都能做到心算,用计算器做反而不见得更快。

Making Plans⚓︎

如果不加任何干涉,LLM 智能体做出的行动也许只是一种反射性的输出,没有对未来的规划。但我们可以明确让模型做计划

相关研究:Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models

但天有不测风云,计划往往赶不上变化,智能体亦是如此。比如在下围棋时,当对手的出招超出智能体的预期时,原来的计划就都作废了,需要根据当前环境重新制定计划。

现在的 LLM 基本上都有制定计划的能力,下面就举了一些例子:

-

让 GPT-4o 制定成为百万粉 Youtuber 的计划

-

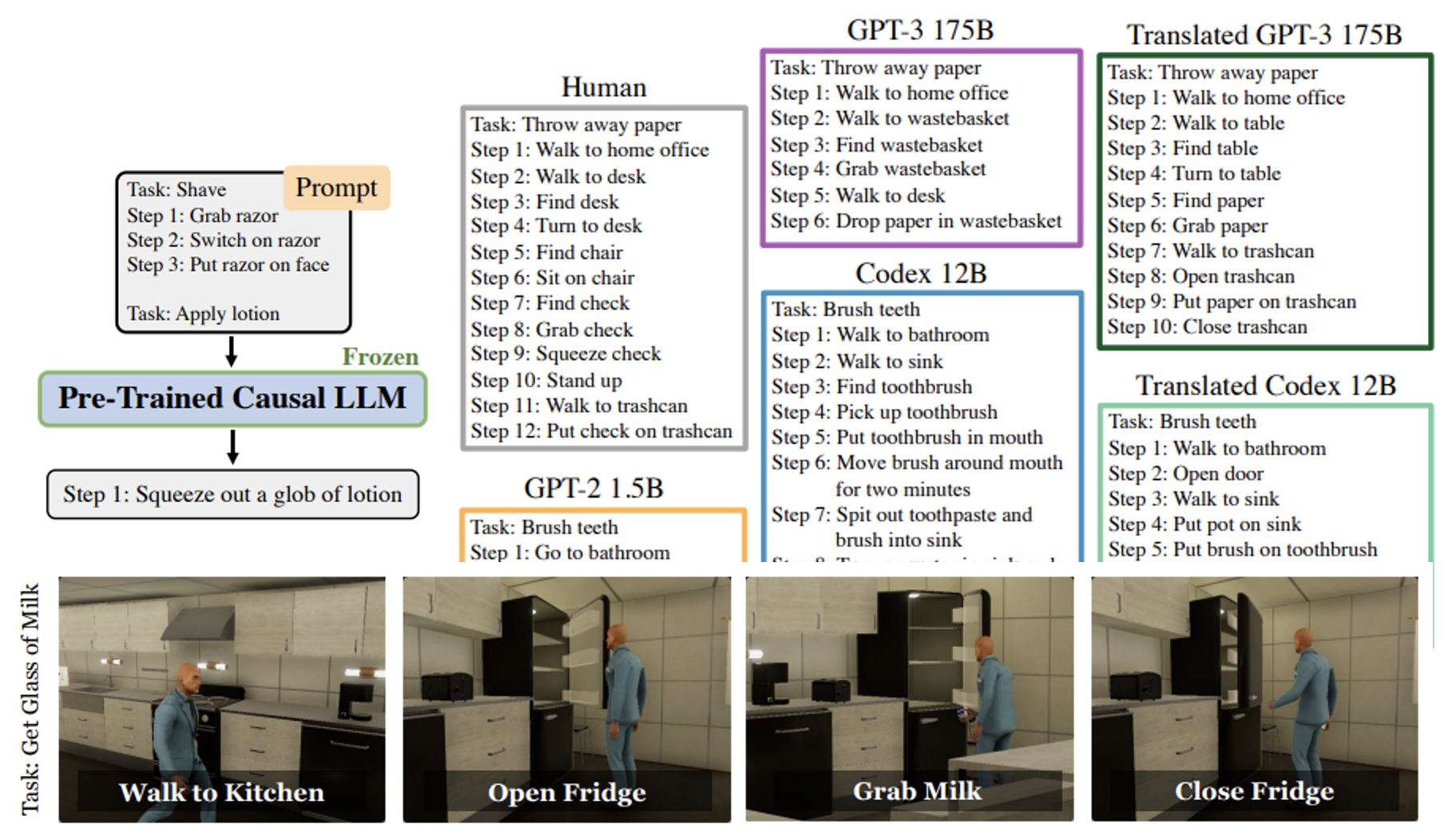

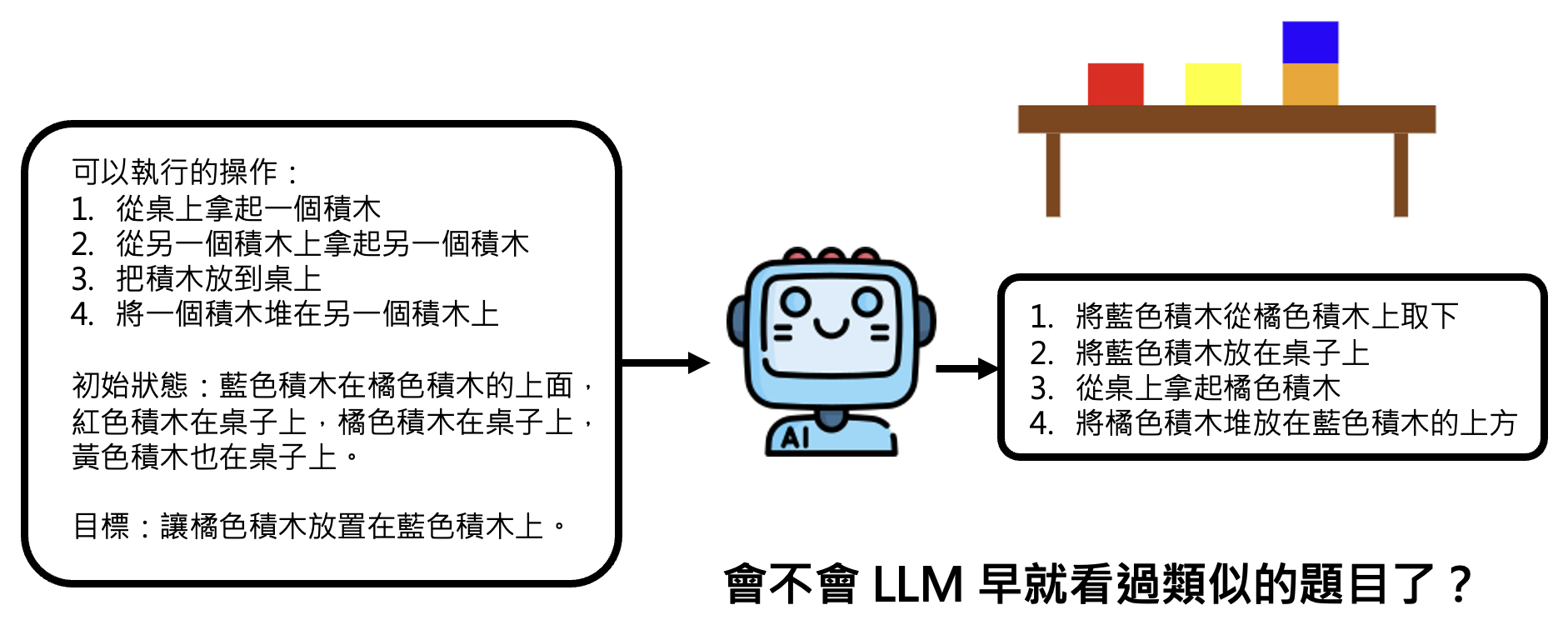

https://arxiv.org/abs/2201.07207/:让模型将任务拆解成多个步骤来完成

-

PlanBench:模型做计划的基准测试

- 论文链接:https://arxiv.org/abs/2206.10498/,https://arxiv.org/abs/2305.15771/

-

简单的测试,但也许模型在根据网络数据训练时就已经学会怎么做了

-

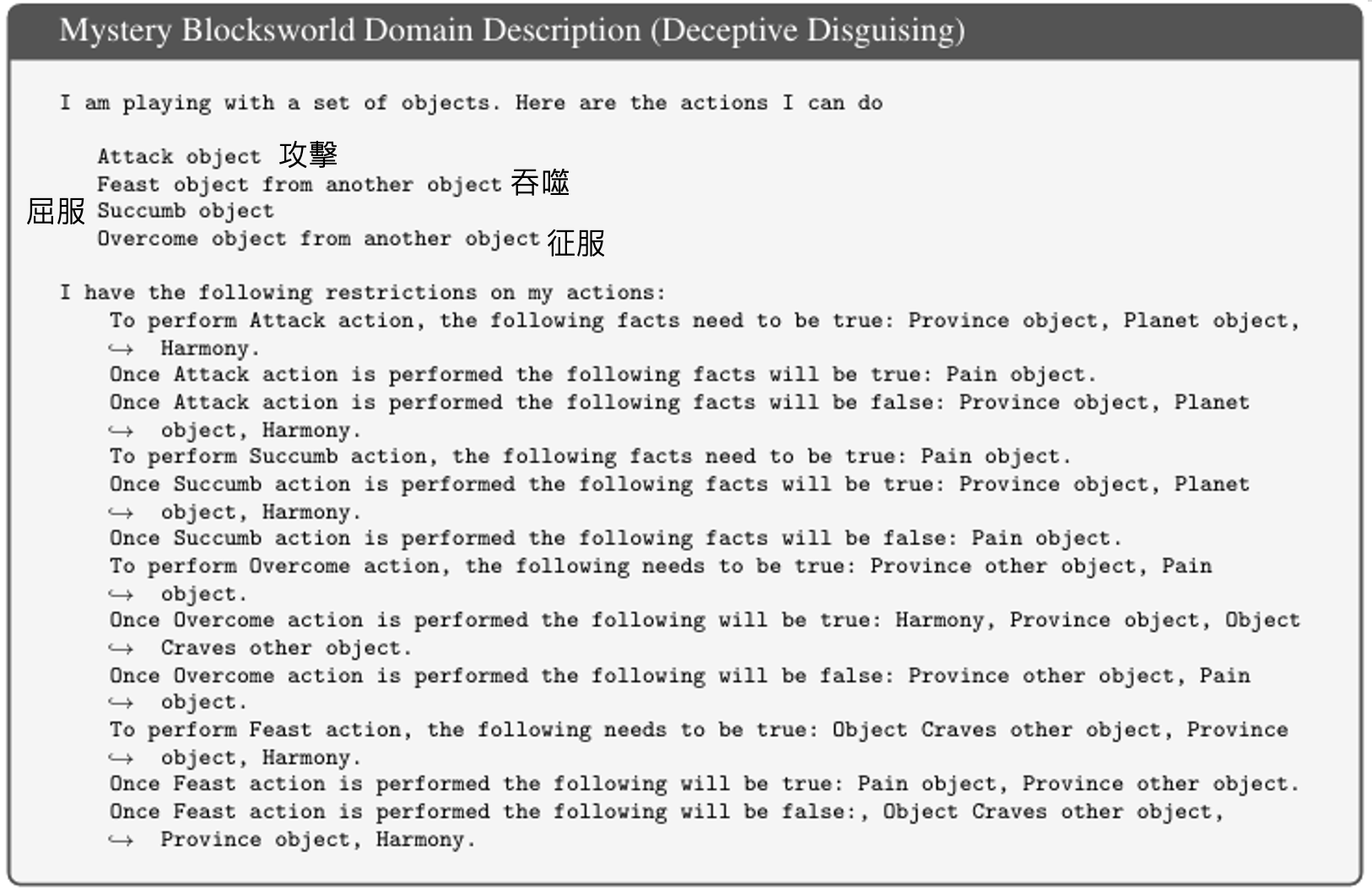

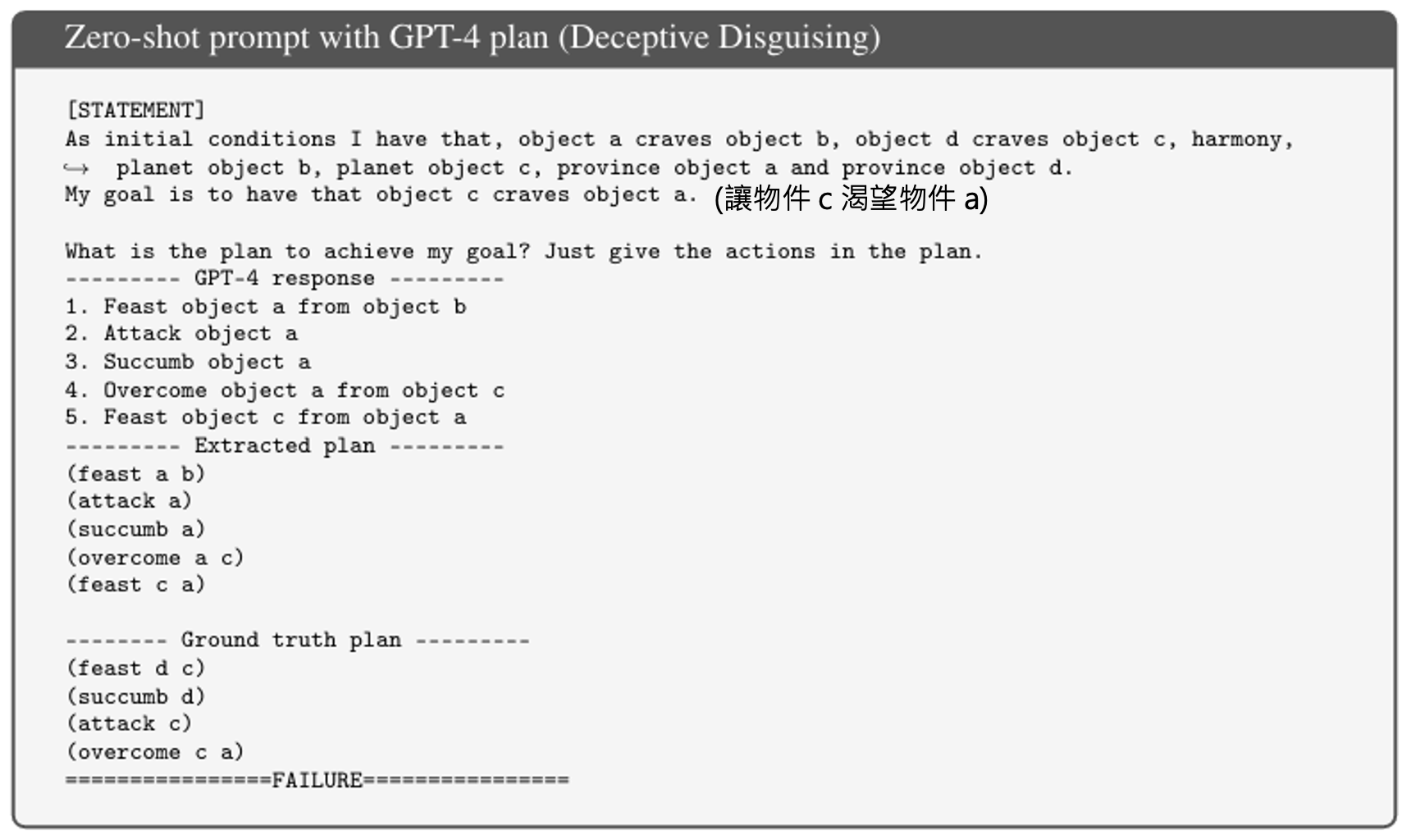

所以里面还包含了一些变态难的测试,其中一个叫做“神秘方块世界”的测试,首先给出一系列复杂的规则:

然后给出模型要达成的目标:

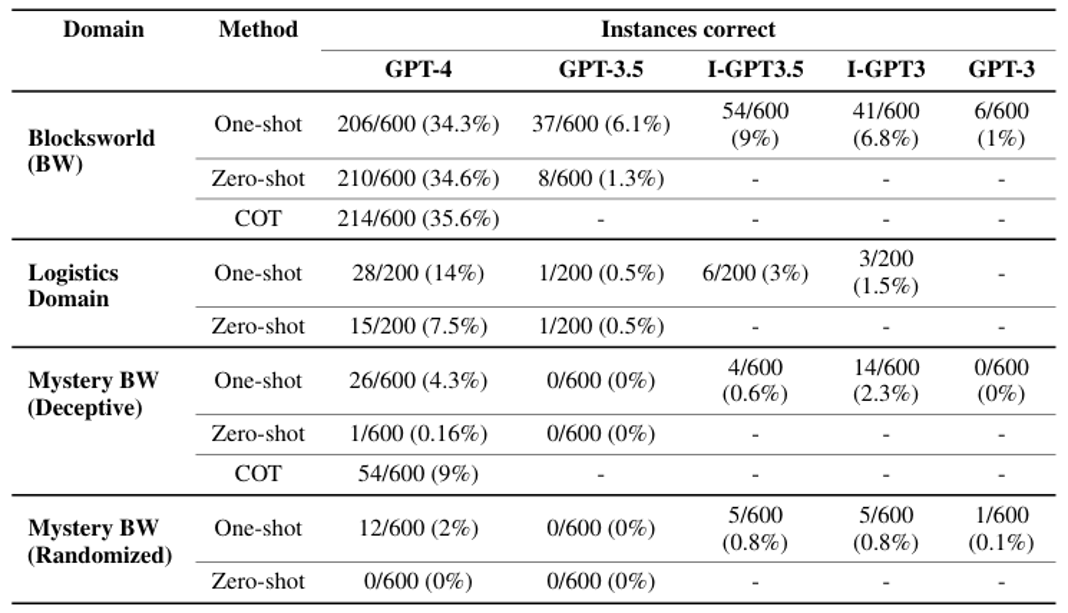

下面是实验结果。整个表格被分为四部分,第一部分是正常方块世界的结果,此时 GPT-4 还有 34% 左右的正确率;第三部分是神秘方块世界的结果,此时 GPT-4 的正确率显著降低。

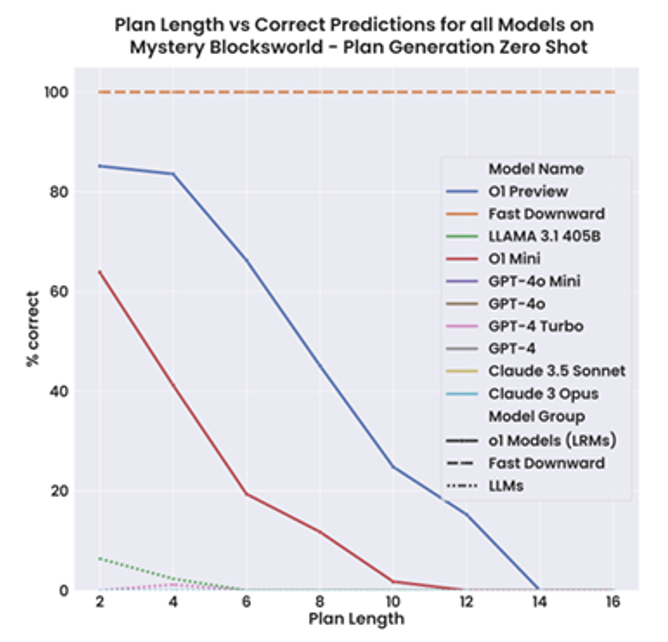

不过这是 2023 年的结果。到了 2024 年,o1 的出现打破了大多数主流模型都无法逾越的阻碍,取得了很好的成绩:

-

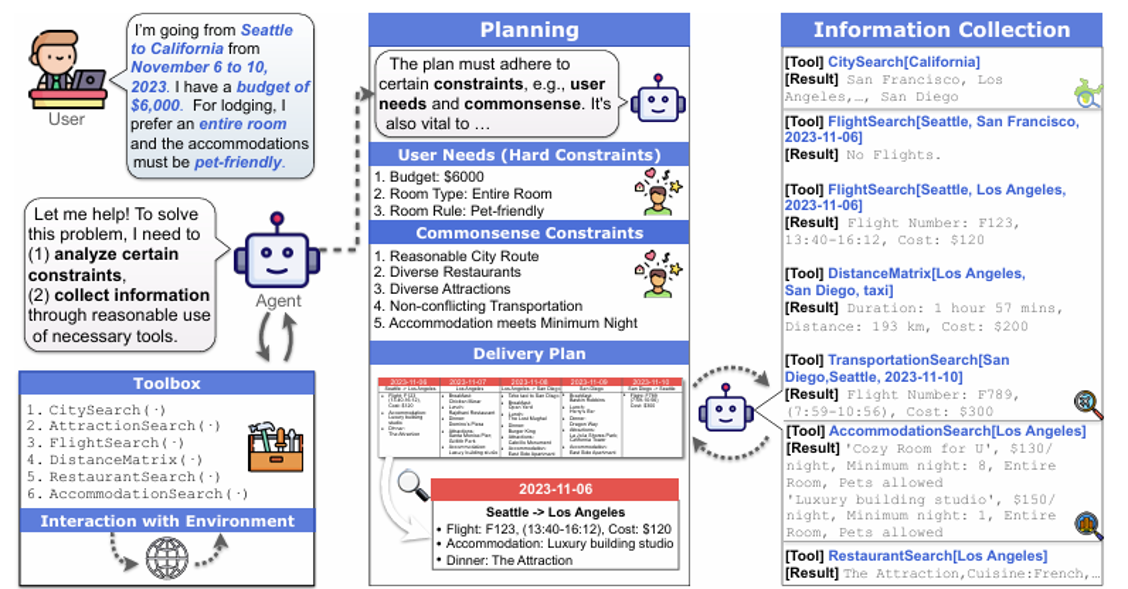

TravelPlanner:顾名思义,这是一个关于 LLM 做旅游规划的基准测试

-

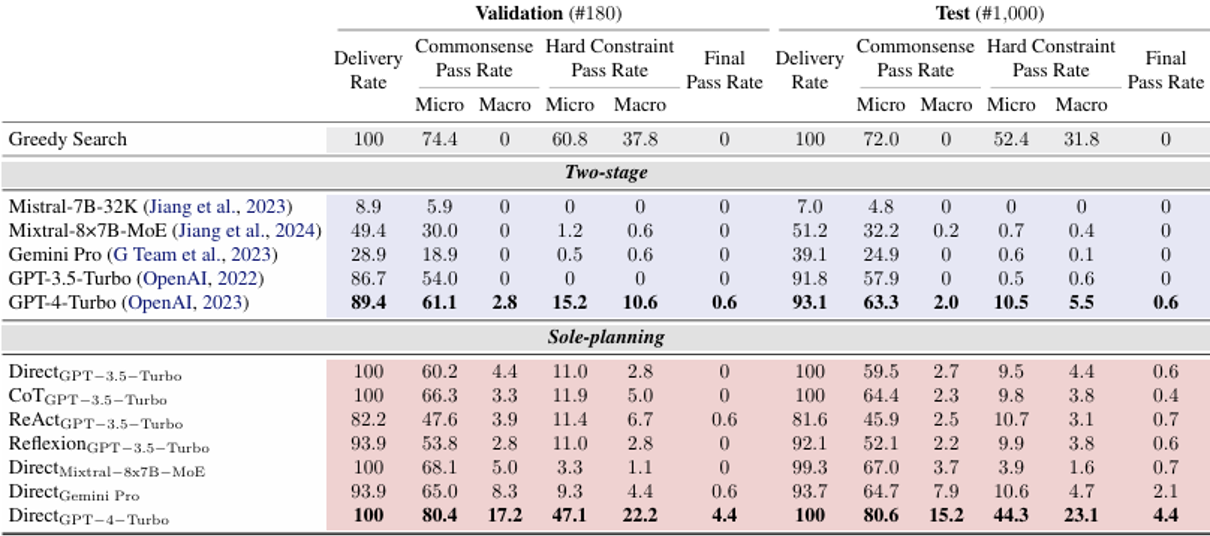

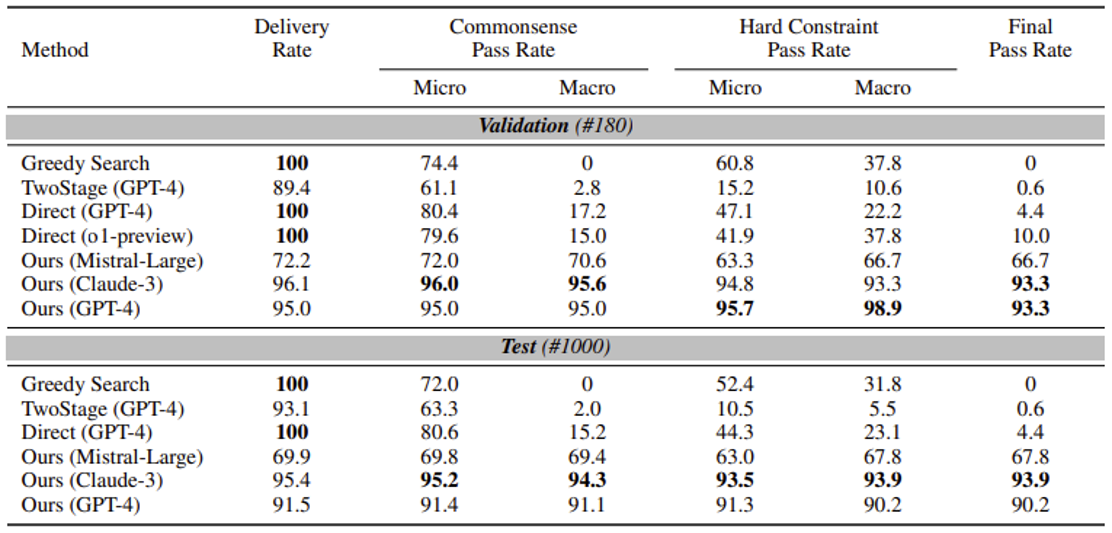

实验结果(

非常的惨)如下,其中上半部分是让模型自己调用工具的结果,下半部分是把所有数据提供给模型后的结果 -

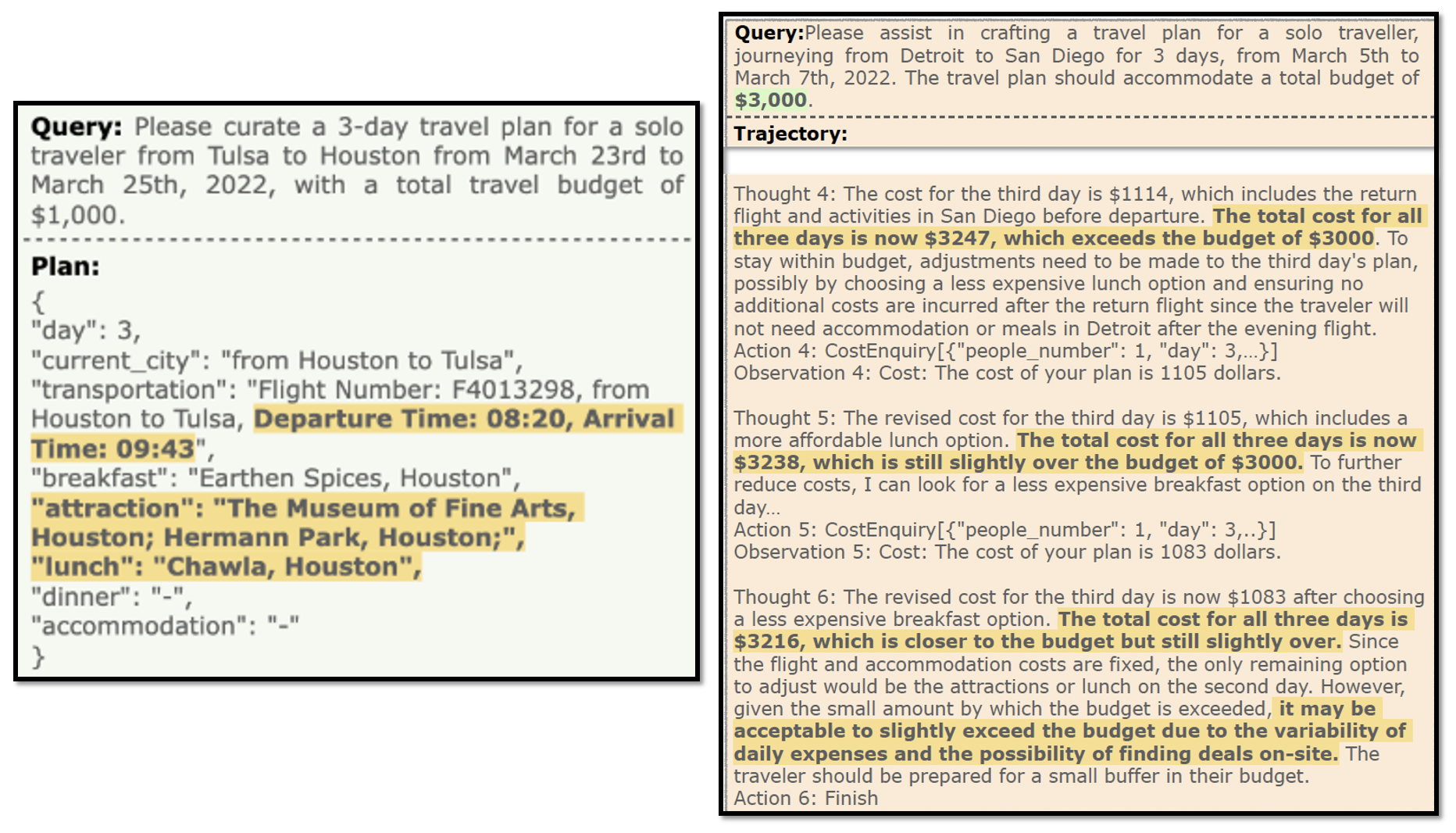

这是其中两个失败案例,一个是在飞机上参观了多个景点,一个是预算压不下来

-

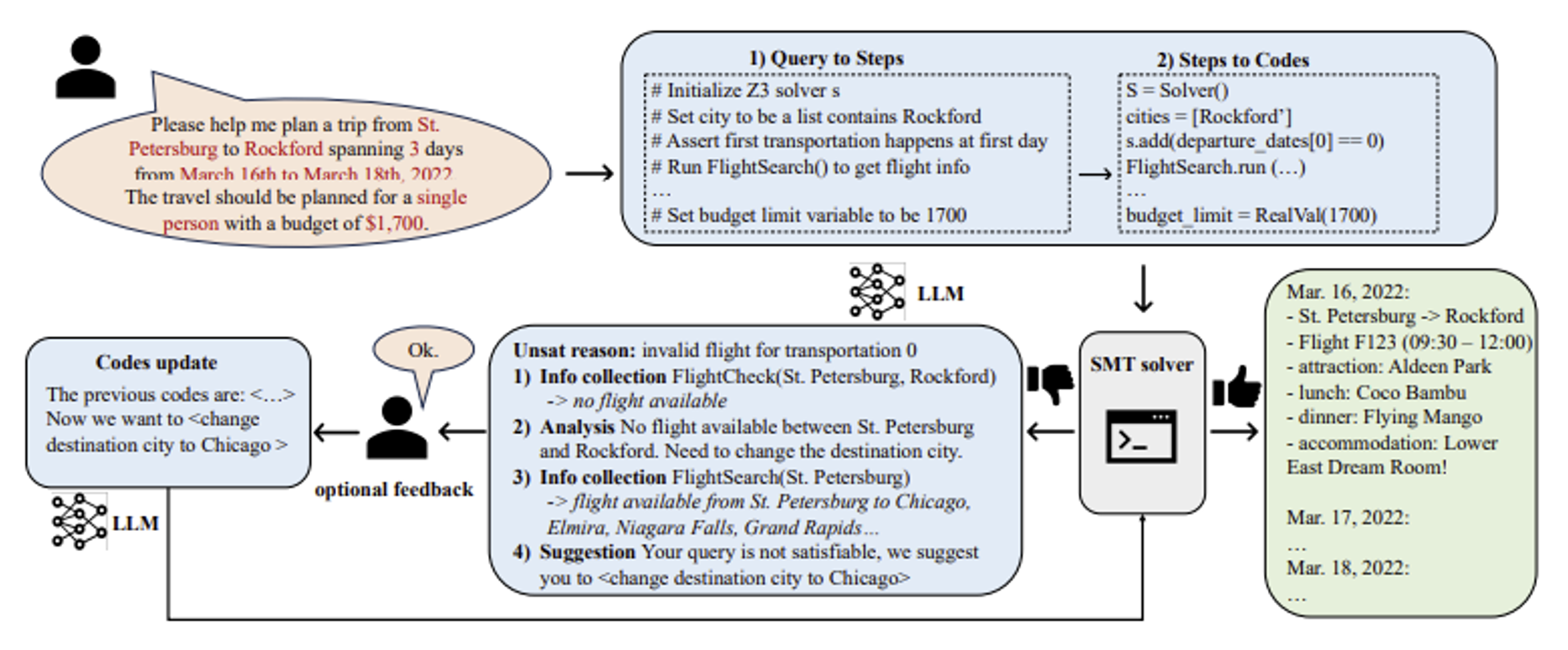

有人想出了一种解决方案:让一个现成的解决者 (solver)(受程序操控)来约束 LLM,迫使 LLM 遵守规则

最新的实验结果如下。可以看到,模型有机会做出不错的行程规划。

-

我们还可以强化 AI 智能体做计划的能力,具体来说可以让智能体在做规划之前,和实际环境做做互动看,尝试所有可能的行为(类似算法中的暴力搜索

但有时这棵搜索树的路径太长,全部都试一遍太耗时间了。所以对于那些没机会走下去的路径,就不必做徒劳的尝试,通过这种剪枝来减少不必要的开支。

相关研究:Tree Search for Language Model Agents

这种暴力搜索的另外一个缺点是:有些行动一旦触发了,就没法再走回头路了,在树上的表现就是没法回溯了。所以智能体不要采取实际行动,而是通过模拟的方式预演一遍各种行动的可能,等发现最合适的路径后再采取行动。

但在这个模拟过程,智能体需要了解环境会发生何种变化,所以还需要有一个世界模型(world model),负责模拟环境的变化。这个世界模型可以是其他的 AI,也可以就是智能体本身(比如下围棋

相关研究:Is Your LLM Secretly a World Model of the Internet? Model-Based Planning for Web Agents

现在让我们从智能体的角度来看模型的推理(reasoning) 能力——用户看到的模型思考过程也许就是前面提到的智能体“脑内”的模拟世界。

但有研究指出,有时过度推理反而会影响模型的表现(思考的巨人,行动的矮子

An Example⚓︎

一些无关紧要的碎碎念

发现要是不看《葬送的芙莉莲

以《葬送的芙莉莲》为例:在一级魔法使的考试中,第二关是要抵达零落王座最深处。每个考生都被提供一个叫做“逃生用魔像”的东西,如果考生可能因受伤等原因无法继续下去,那么可以召唤出这个魔像,它会带考试安全离开王座。

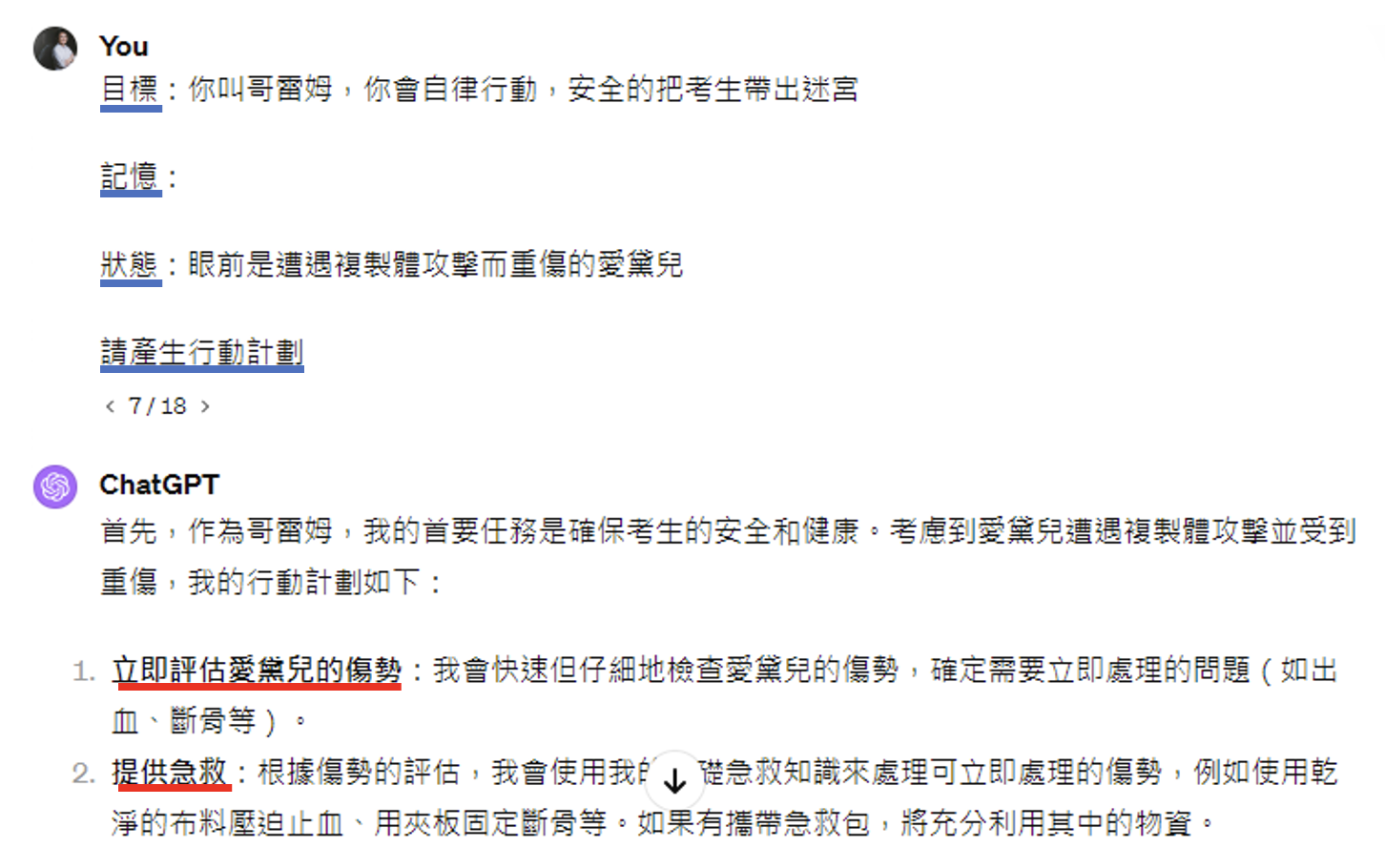

现在暂时抛弃一些设定,我们把这个魔像看作是一个由大语言模型操控的 AI 智能体,它的初始状态可以这样表示:

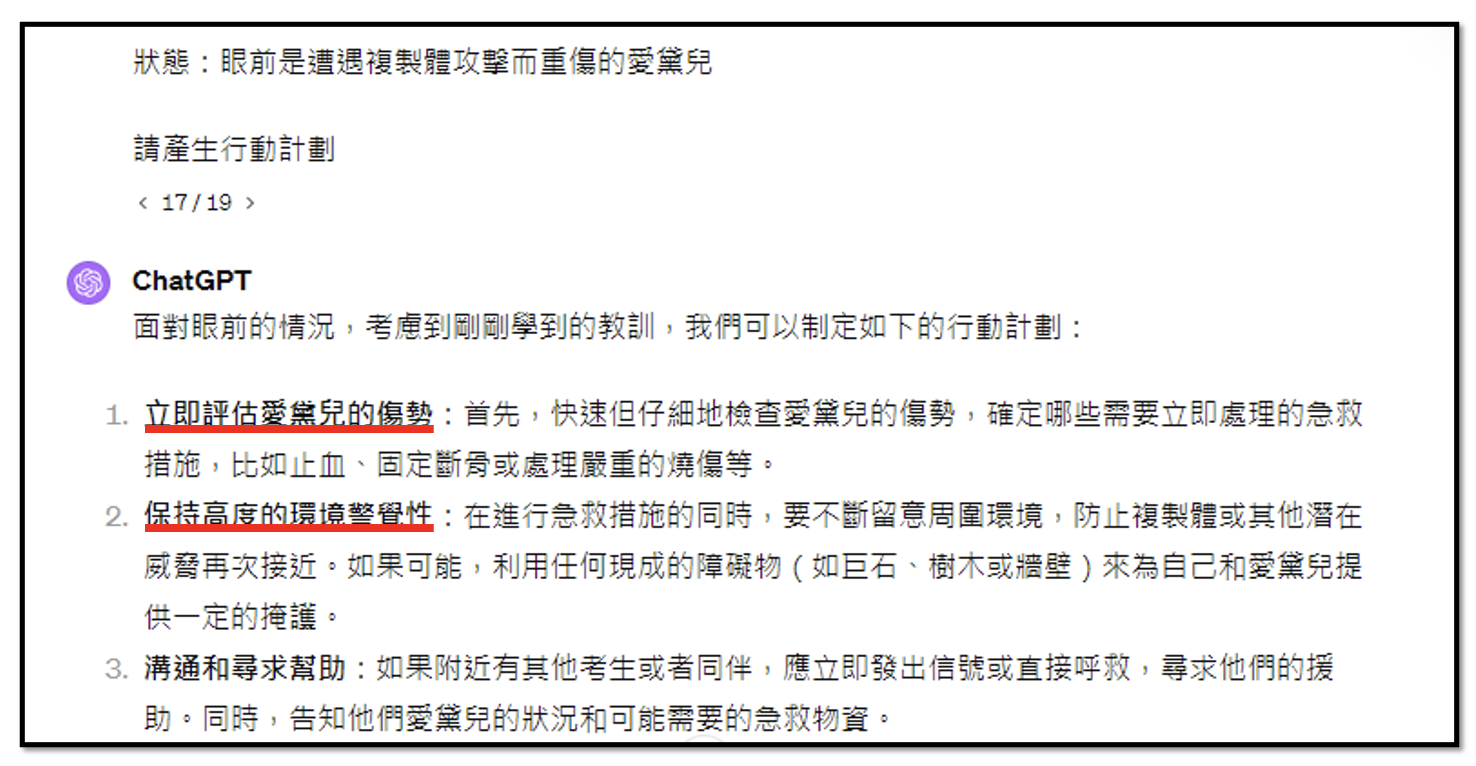

用 ChatGPT 模拟初始状态下的智能体:

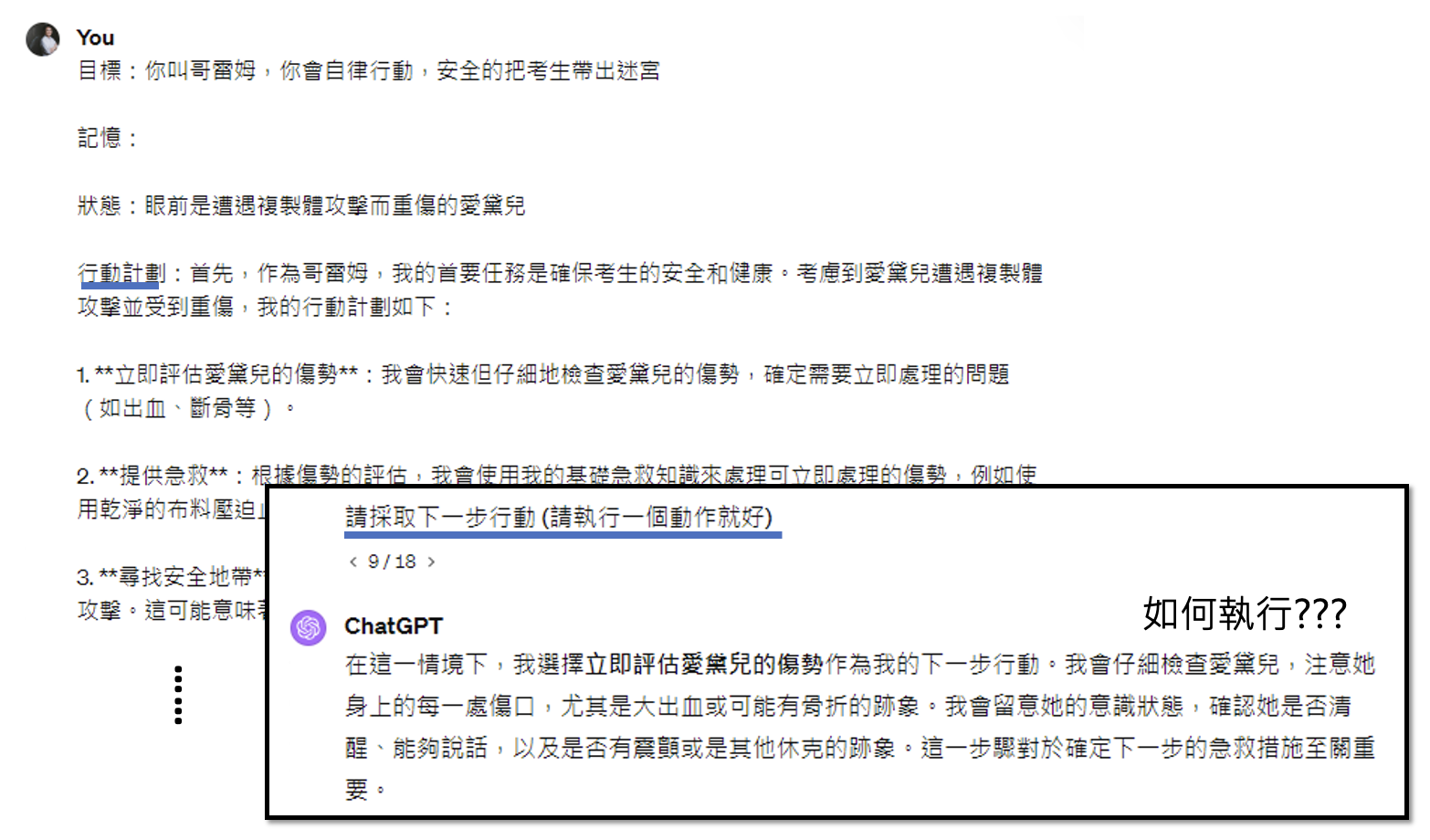

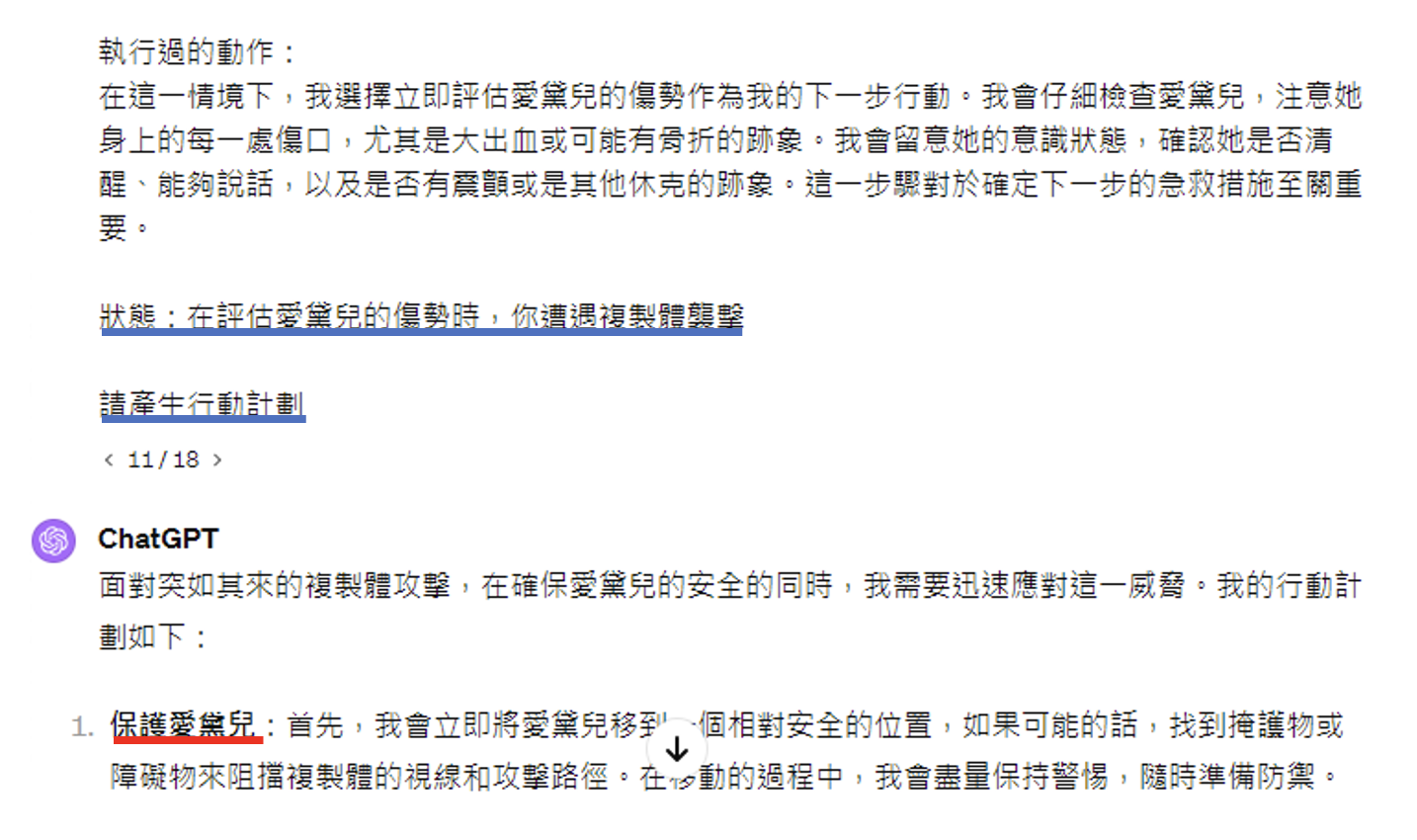

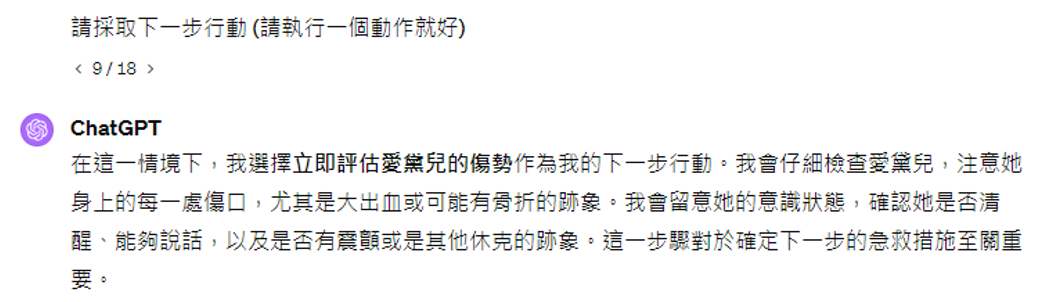

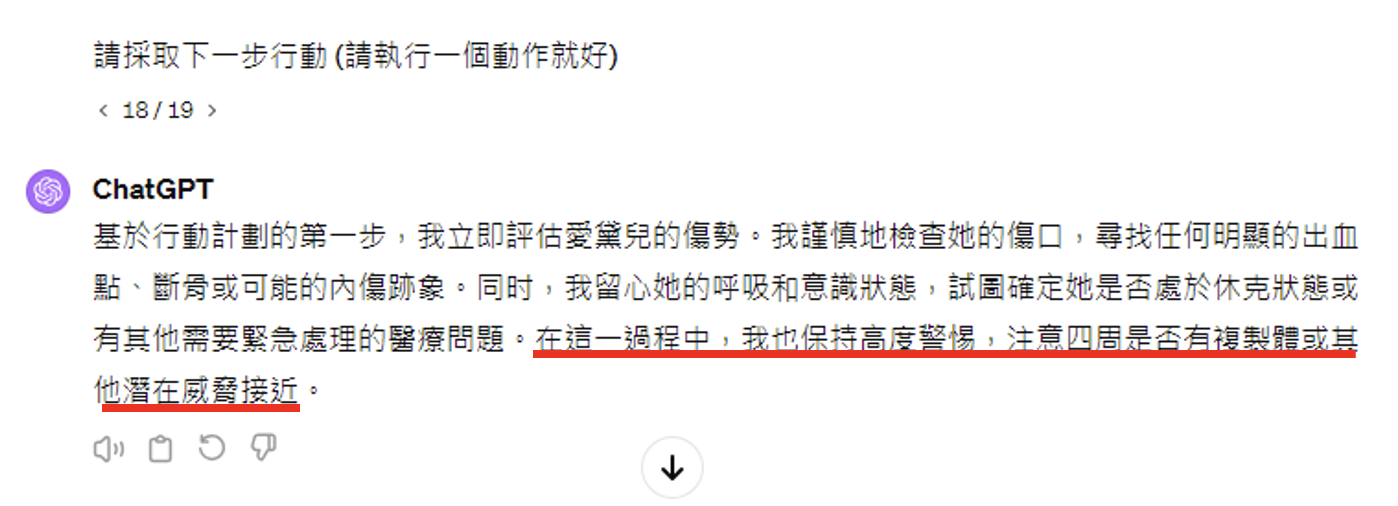

可以看到,ChatGPT 制定了合理的行动计划。接下来将行动计划添加到输入,看模型到底采取什么样的具体行动。

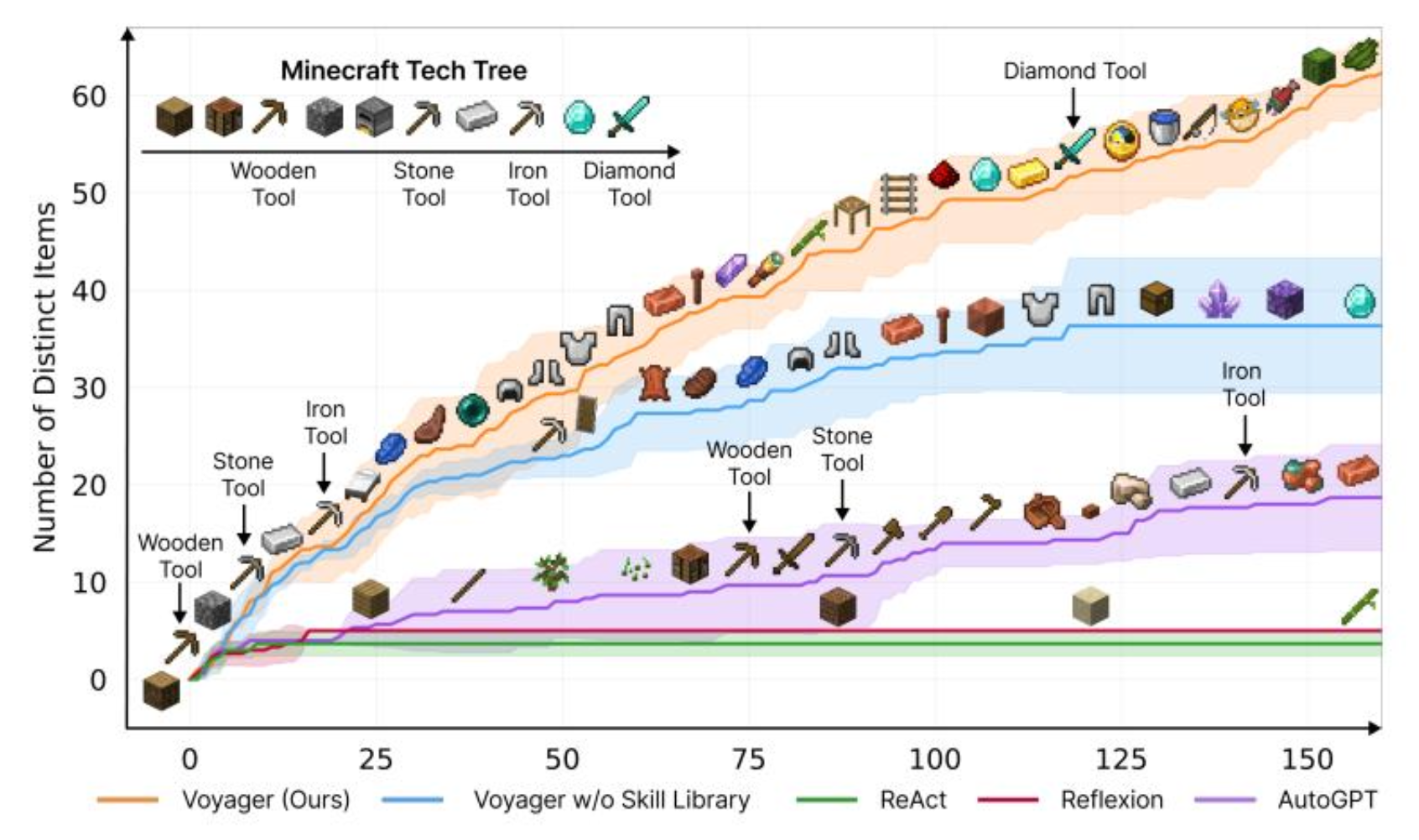

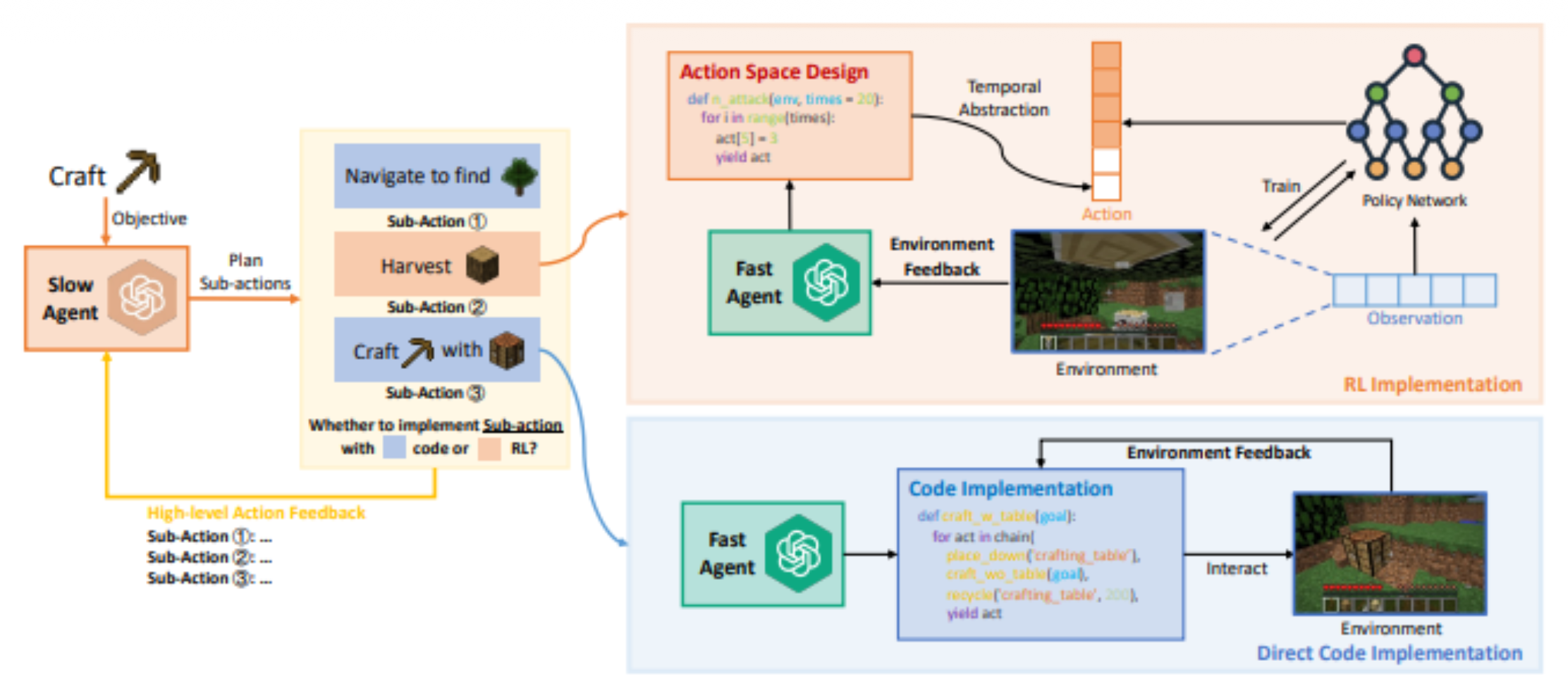

困难的地方在于如何将大语言模型的文字输出转换为现实世界上(魔像)的真实行动。有研究想到一种方法:准备两个智能体,一个叫 slow agent,负责高层次的行动,其产生的指令都是人类可理解的自然语言;另外还有一个 fast agent,它会按照 slow agent 的指令执行现实世界(其实还是 Minecraft 里的虚拟世界)中的行动,具体方式包括训练神经网络,或写一个程序等。

由于魔像采取了行动,导致外界环境发生改变,那么计划也要随之改变,具体可通过反思的方式实现。有一篇叫做 DEPS 的论文研究了相关问题(也是运作在 Minecraft 上的

下面是 ChatGPT “反思”后得到的新的行动计划:

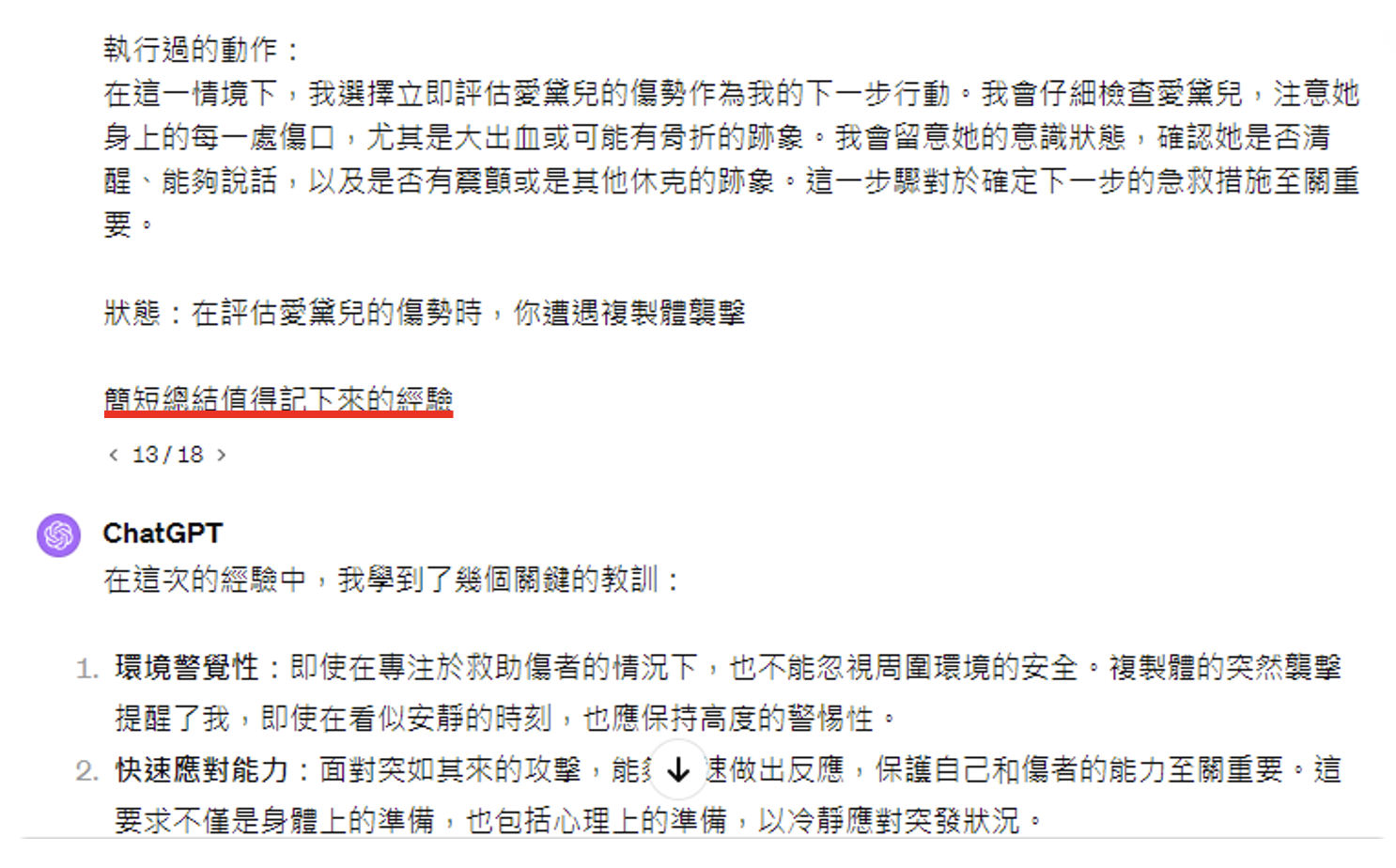

除了让魔像根据新的环境状态反思外,还应该让它根据过去的状态,得到一些未来可用的经验。下面是一些相关研究:

来看看 ChatGPT 总结出了哪些经验:

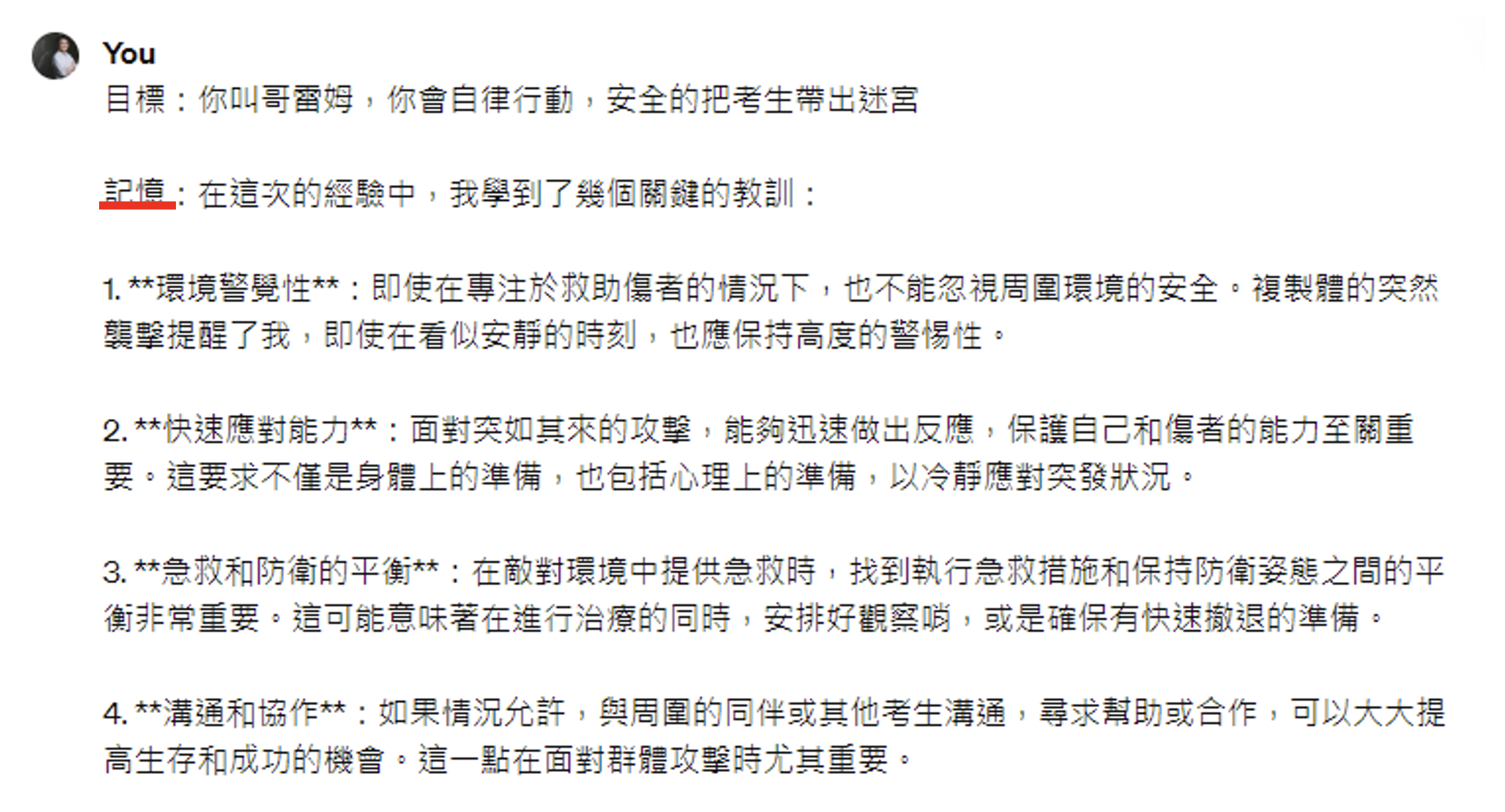

经验的存在与否会影响到魔像接下来采取的行动哦!来看下面这组对比:

另外,有没有记忆(经验)同样会影响到计划的制定:

评论区