Network Compression⚓︎

约 2834 个字 预计阅读时间 14 分钟

有时,像 BERT 这么大的模型不是我们想要的,可能更小(参数量)的模型发挥更大的用处,比如将模型部署在资源受限的环境中(智能手表、无人机等

注意

本讲介绍的这些技术都是软件层面上的,硬件层面的技术不在本讲的介绍范围内,感兴趣的读者可自行查阅相关资料。

Network Pruning⚓︎

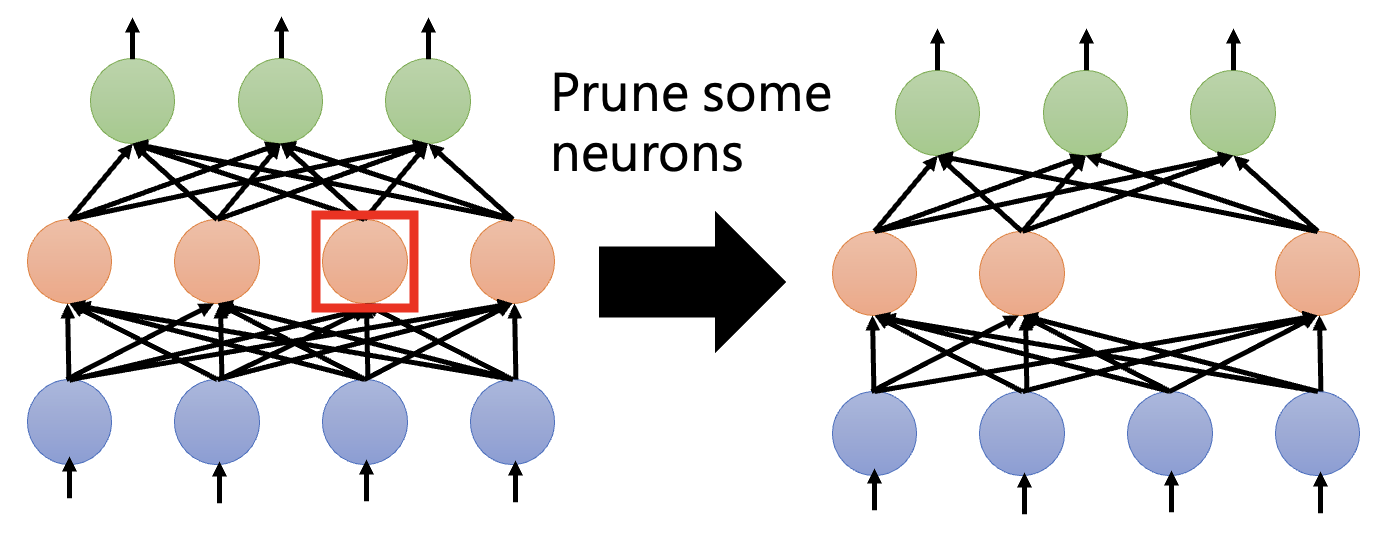

第一种技术叫做网络剪枝(network pruning)。该技术的可行性来源于一个观察:网络存在过参数化(over-parameterized) 的问题,即网络上有大量权重或神经元的冗余,那么它们就可以被剪掉。

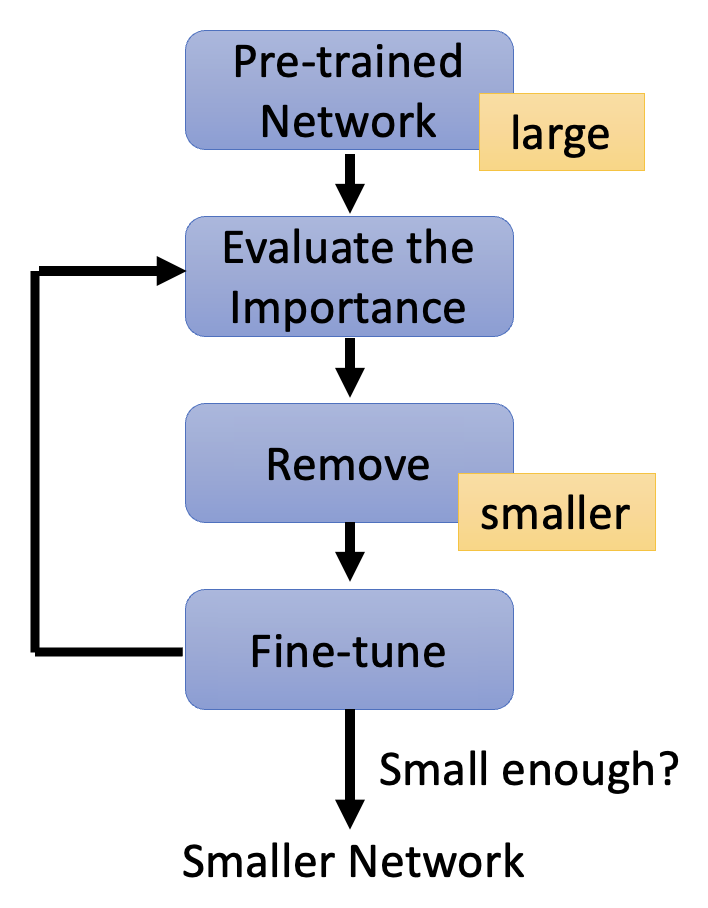

网络剪枝的大致过程如下:

-

对于一个规模较大的预训练网络,评估其权重 / 神经元的重要性,然后去掉那些不重要的权重 / 神经元

- 权重的重要性:绝对值、life long...

- 神经元的重要性:对于给定数据集,非 0 的次数

-

剪枝后,模型的精度会有所下降(但期望不要下降太多)

- 让剪枝后的模型在训练数据上进行微调,以恢复精度

- 注意不要一次剪太多,否则上述恢复操作就没有效果了

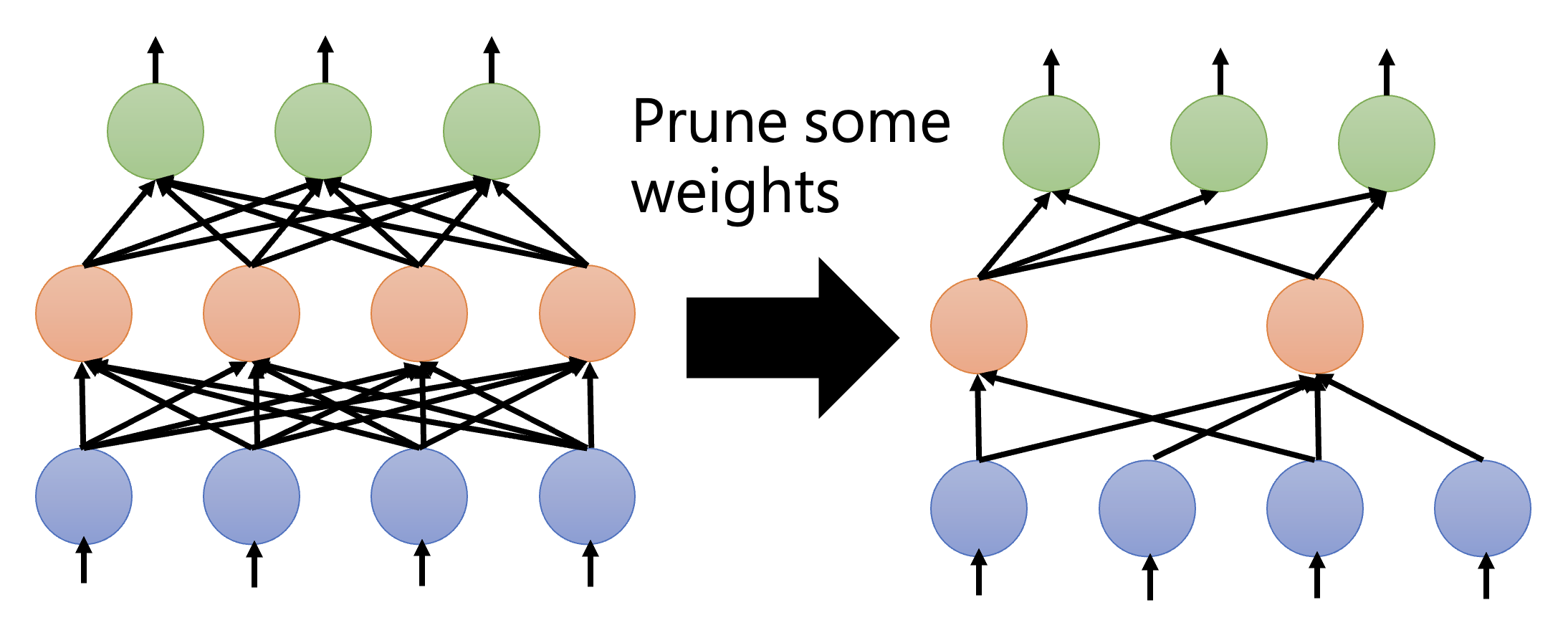

下面来比较权重剪枝和神经元剪枝的细节:

-

权重剪枝

- 这种剪枝的问题是:剪枝后的模型架构不规整,不仅难以实现(现有的函数库(比如 PyTorch)不太支持这种情况

) ,GPU 加速也会变得困难(阻碍矩阵运算) -

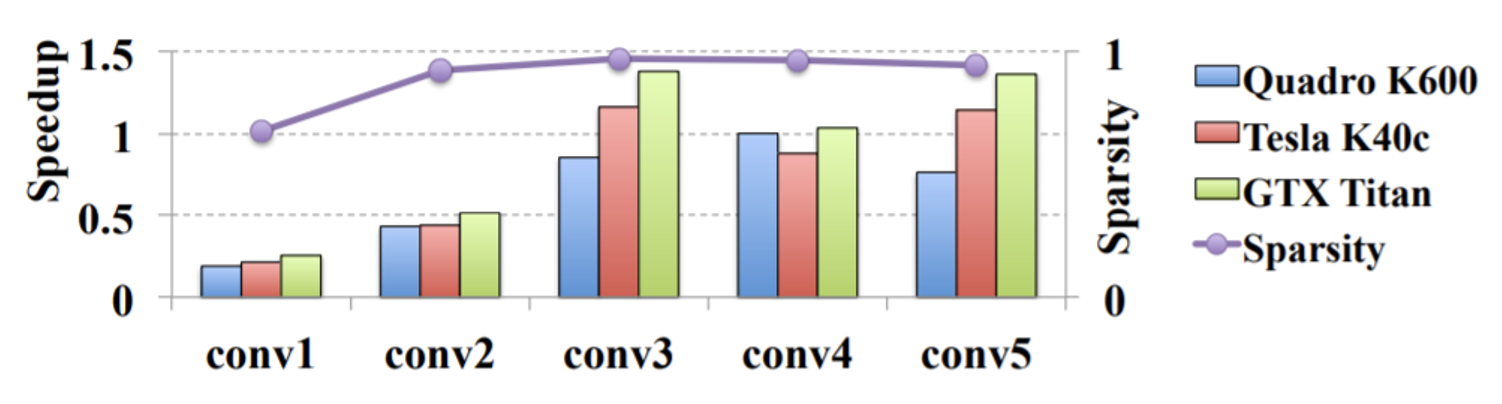

下图展示了权重剪枝的效果

- 紫色曲线图对应稀疏度 (sparsity),即多少比例的参数被剪掉了;可以看到只保留了 10% 不到的参数,而且精度也几乎保留了下来(不过图中没表示出来,实际只降了 1-2% 左右)

- 柱形图对应加速比大小,低于 1 的表示速度变得更慢,可见大多数模型在剪枝后速度反而变得更慢了

- 这种剪枝的问题是:剪枝后的模型架构不规整,不仅难以实现(现有的函数库(比如 PyTorch)不太支持这种情况

-

神经元剪枝:由于剪枝后架构仍然规整,因此权重剪枝缺点的反面正是神经元剪枝的优点

Why Pruning?⚓︎

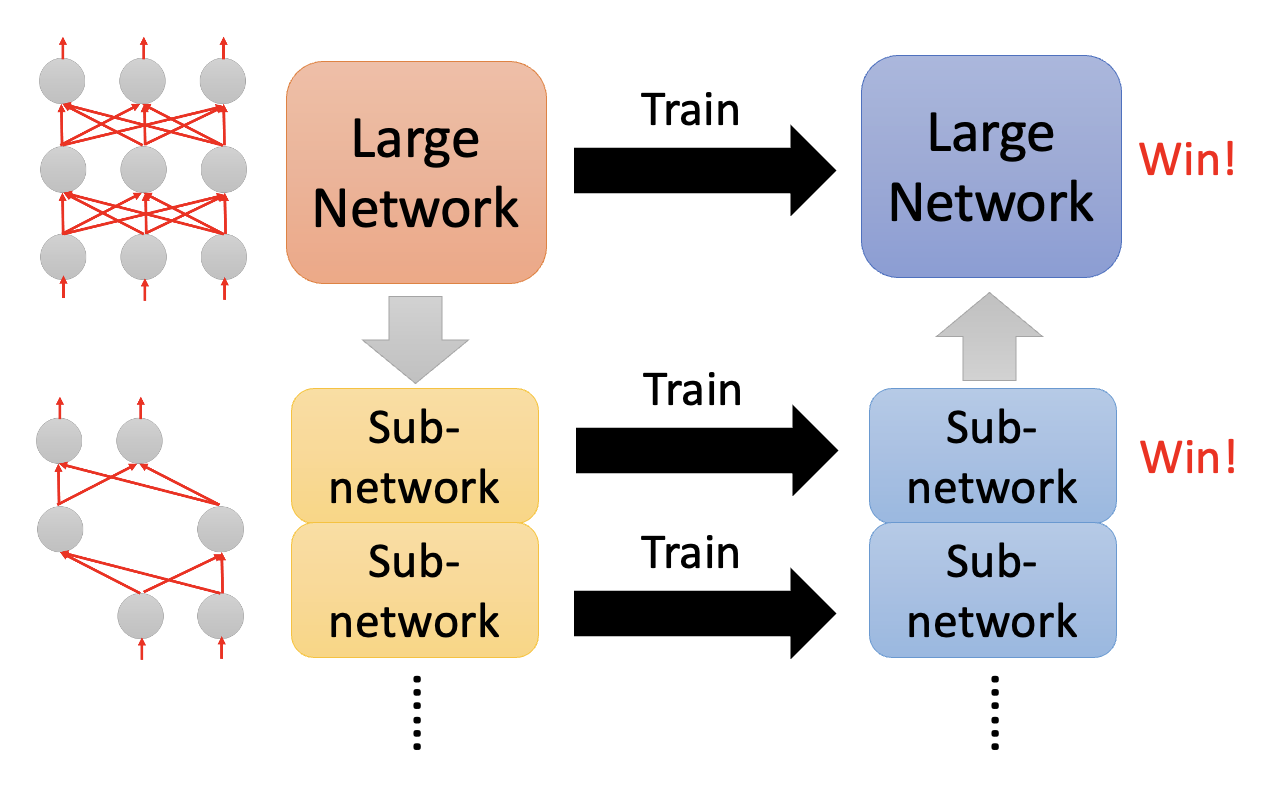

也许读者会问:既然我们能让一个大模型变成小模型还能保持差不多的精度,那么为什么不直接训练一个小模型,这样不是更省力吗?但是研究表明,直接训练一个小模型相比大模型更难训练成功,反过来说就是大模型更容易被优化。而这个“研究”给出的结论叫做彩票假说(lottery ticket hypothesis),它的大致思想是:我们可以把一个大模型看作多个堆叠起来的小模型,那么训练一个大模型就相当于训练多个小模型。一个小模型相当于一张彩票(共同点就是都很玄学 (bushi)

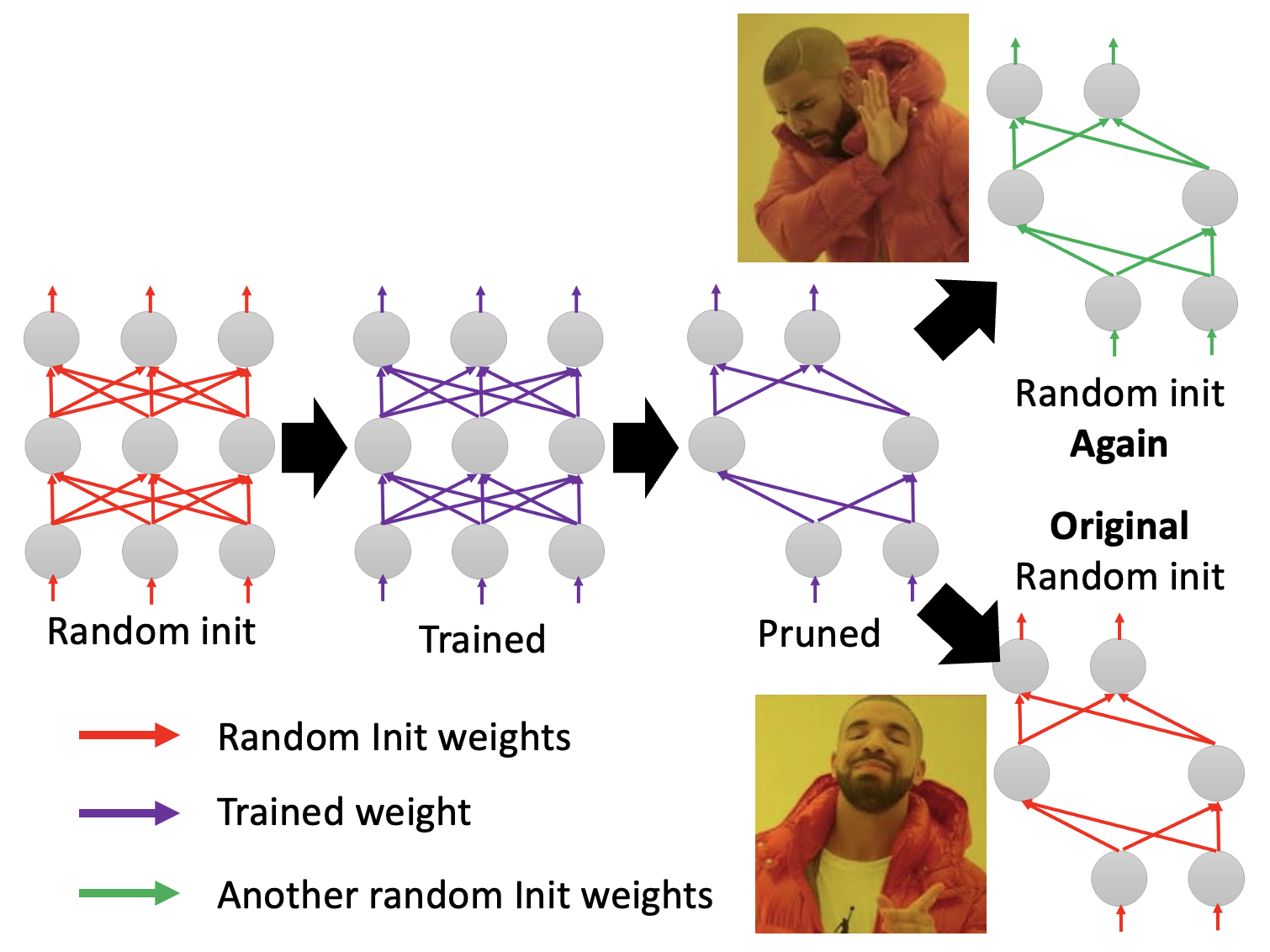

上面只是用一个浅显的比喻来简单认识了一下,接下来将从实验角度来说明这一假说的合理性。先对一个大模型的参数进行随机的初始化,然后通过不断训练得到更新后的模型,接着对该模型进行剪枝,得到一个小模型。神奇的地方在于,如果对小模型的参数进行随机初始化,那么这个小模型就训练不起来;但如果让小模型沿用一开始大模型用的随机参数初始化,那么模型就能训练起来。

由于彩票假说非常知名(得了 ICLR 2019 的最佳论文奖

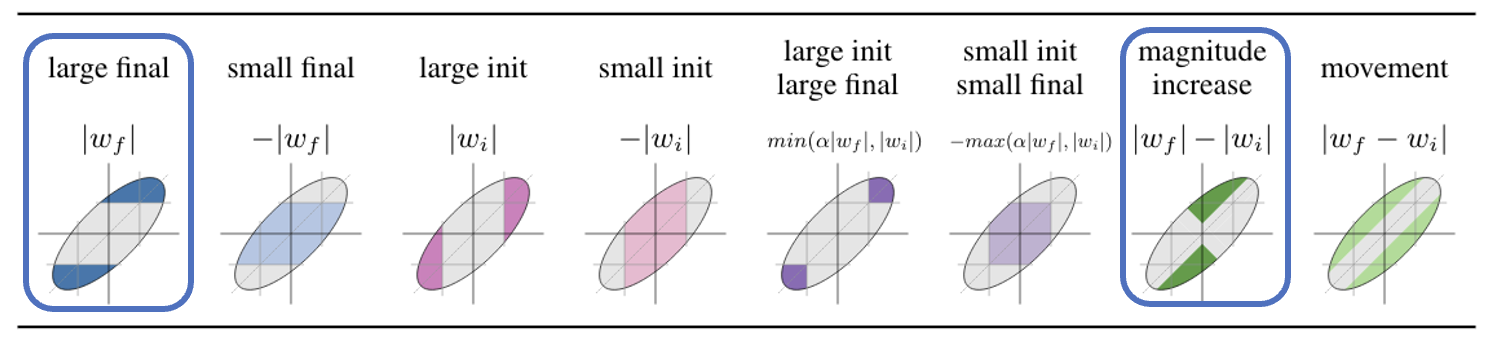

- 第一种是训练前后绝对值差距越大,剪枝后的网络表现仍然不错

-

第二种是只要不改变初始权重的正负号,剪枝后的网络依然有效

-

还有一个发现是网络中存在某个子网络,只要将它单独拿出来(剪枝

) ,连训练都不用(随机参数) ,得到的小网络就是一个好的网络- 在这篇研究之前已经出现了相关研究(Weight Agnostic Neural Networks)

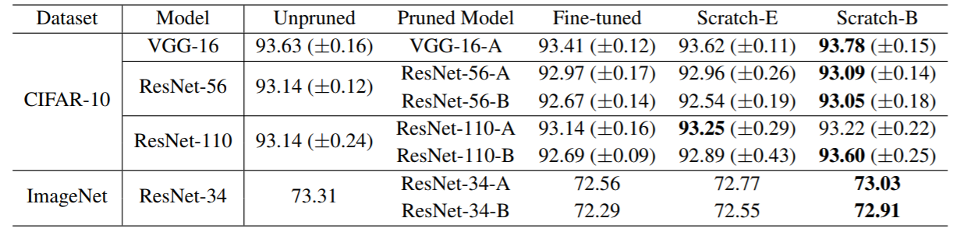

还有一篇研究质疑彩票假说,标题为 Rethinking the Value of Network Pruning。它发现从头开始训练一个小模型是 OK 的,甚至可以得到更棒的结果,如下表最后一列所示(用大模型的随机化初始参数来初始化小模型的

另外该研究指出了彩票假说的局限性:只有在学习速率较小,且剪枝不规整(即对权重剪枝)的时候,彩票假说才是生效的。

Knowledge Distillation⚓︎

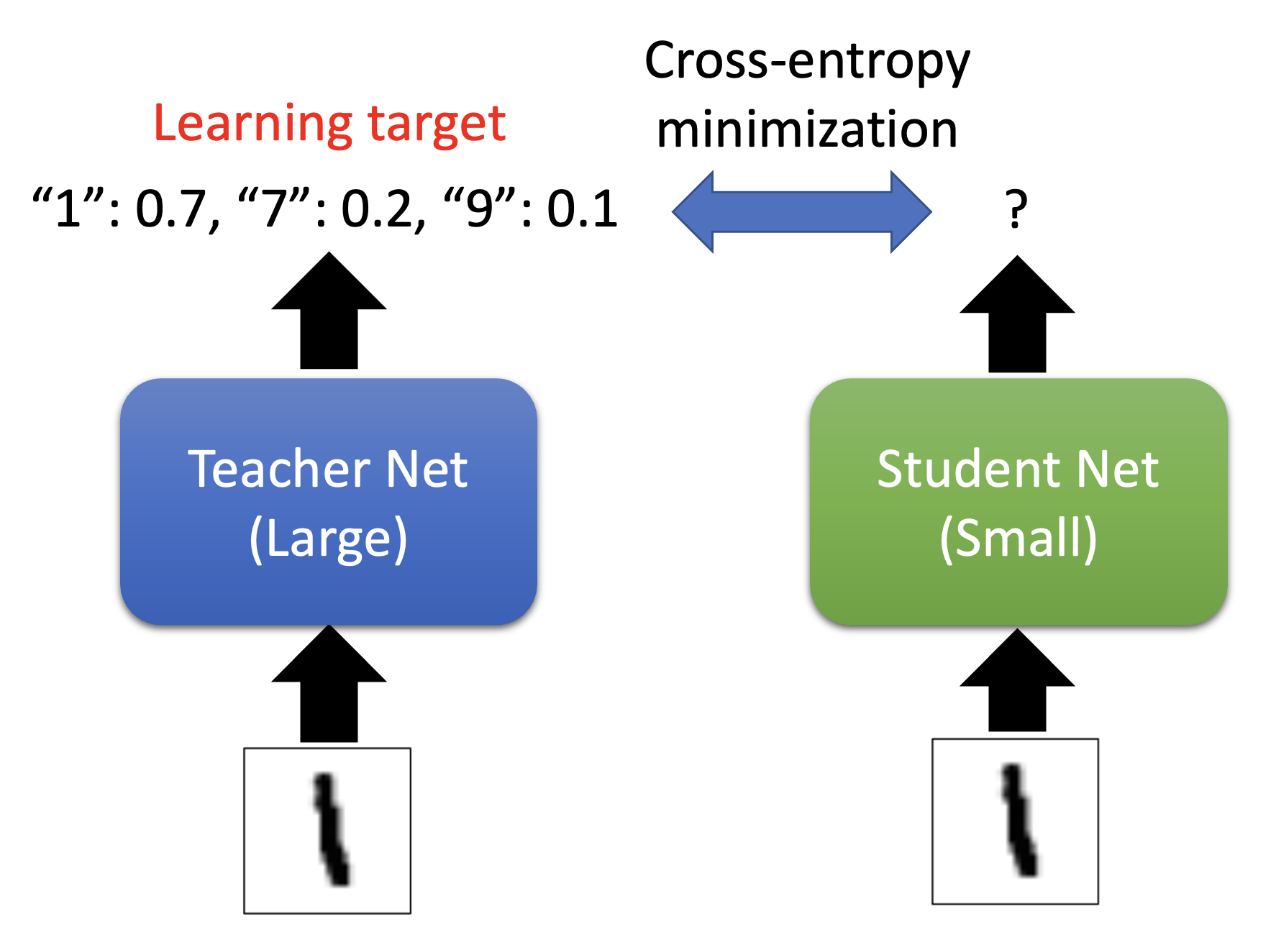

第二种方法叫做知识蒸馏(knowledge distillation),它的大致思路是:称大模型为老师,并称小模型为学生,让学生学习老师的训练成果,即让学生的输出和老师的输出(一个分布)之间的交叉熵最小化。无论老师的输出对错,学生照学不误。

个人感觉这有点像监督学习,老师的输出相当于一个标签或基准事实。

老师网络不一定是一个大网络,也可以是由多个网络组装(ensemeble) 起来的网络

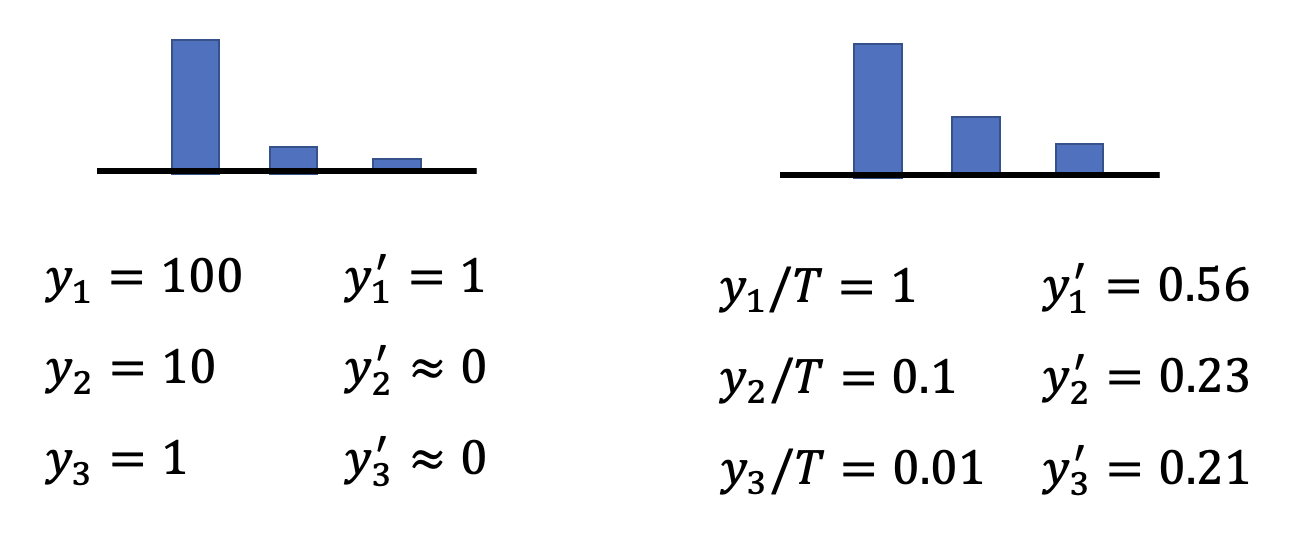

知识蒸馏中会用到的一个小技巧是稍微修改一下 softmax 函数:将原来的计算公式 \(y_i' = \dfrac{\exp(y_i)}{\sum_j \exp(y_i)}\) 改为 \(y_i' = \dfrac{\exp(y_i / T)}{\sum_j \exp(y_i / T)}\)。引入 \(T\) 的意义是让原来比较集中的分布更加分散些,因为如果分布过于集中的话,学生学到的东西就和正确答案没什么不同了,但我们希望学生要学到老师的知识。

相关研究:

Parameter Quantization⚓︎

第三种技术叫做参数量化(parameter quantization),具体方法有:

- 用更少的空间表示参数(比如将 64 位压缩到 32 位)

-

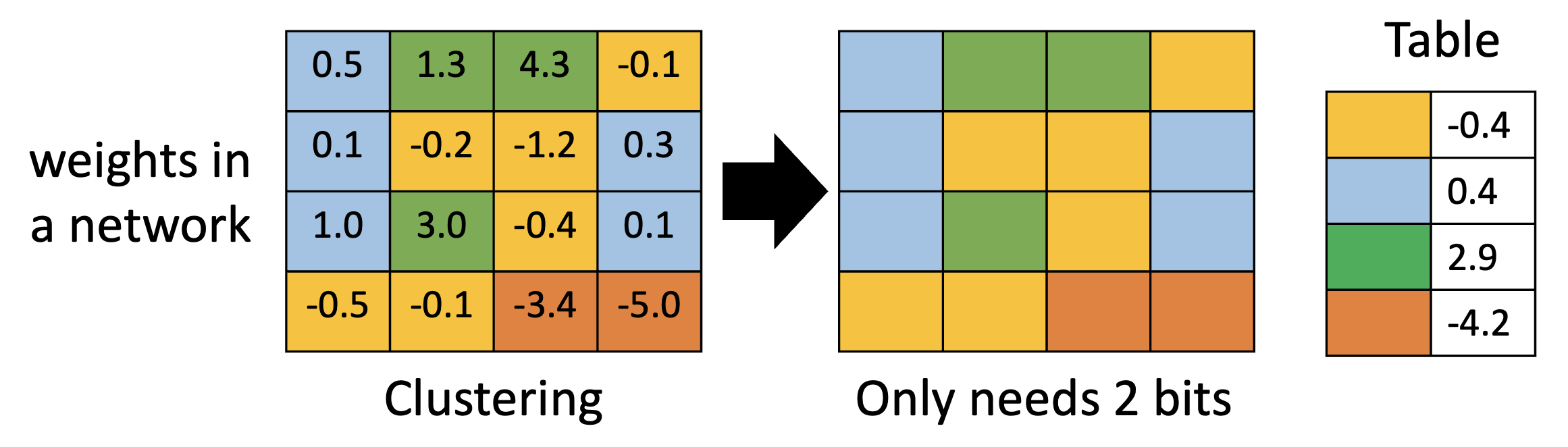

权重聚集(weight clustering):将网络中值相近的权重视为同一群权重,这群权重的值设为它们的平均值,这样就可以用更少的权重值表示整个网络的权重

-

使用更少的位表示经常出现的群,用更多的位表示不怎么出现的权重

- 类比哈夫曼编码(Huffman encoding)

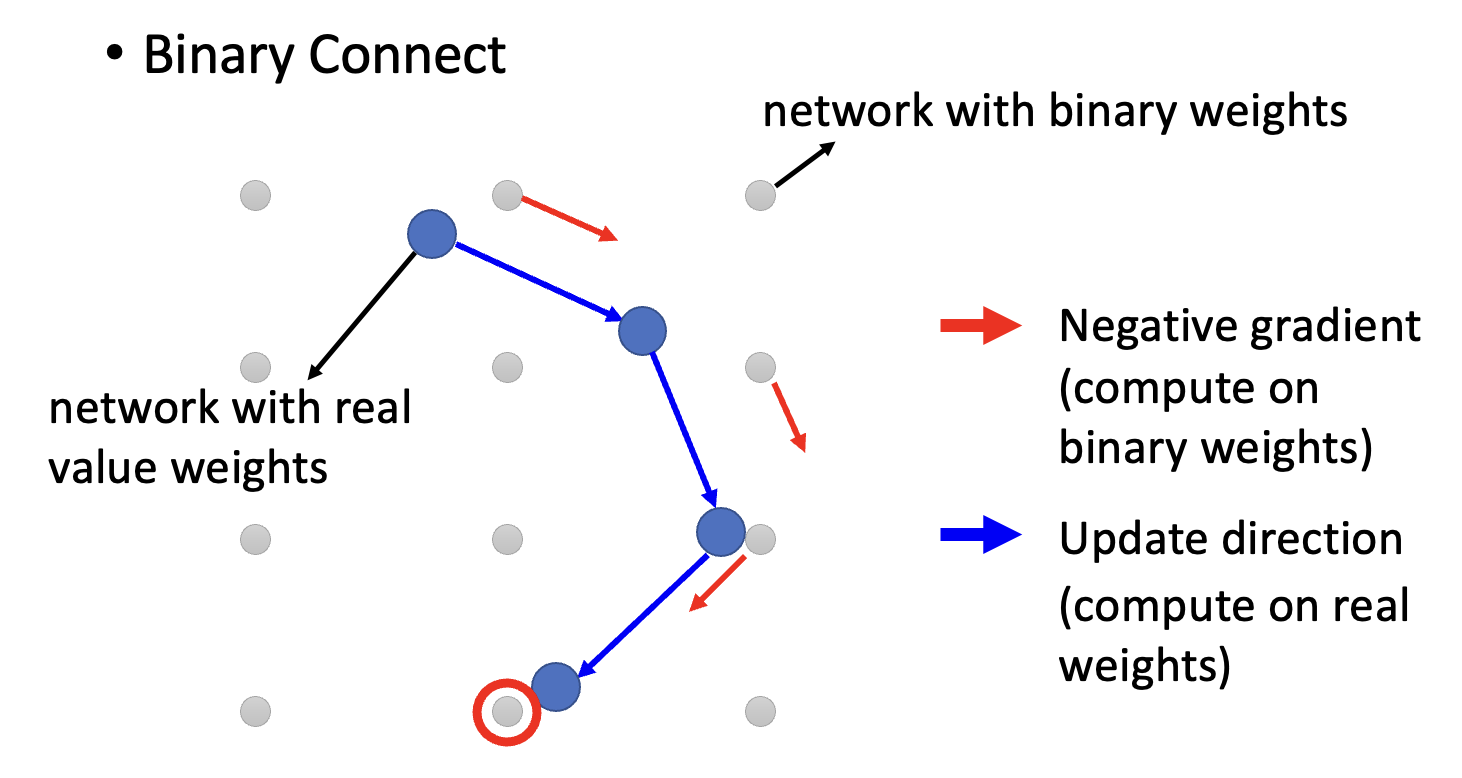

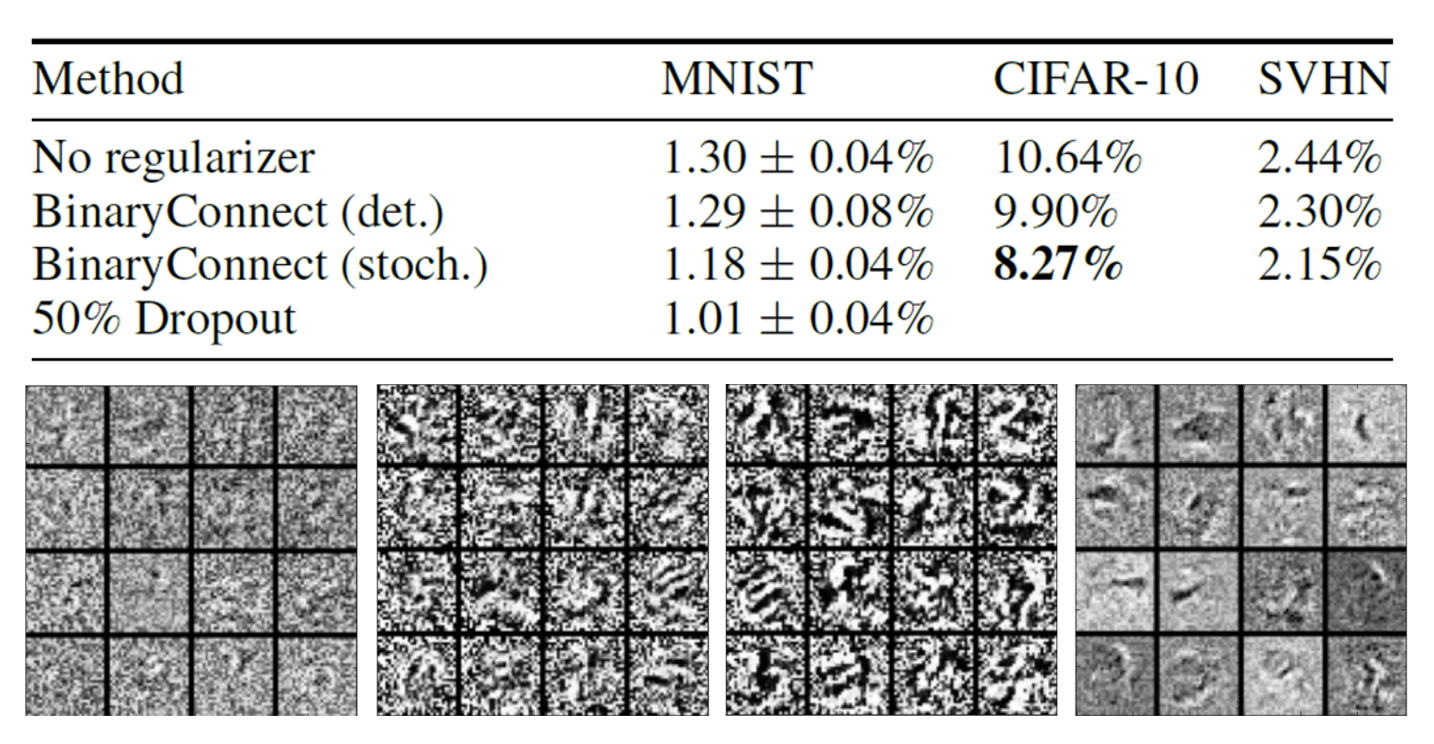

更激进的做法是只用一个位表示权重,即二进制权重(binary weight),权重只有 +1 和 -1。下面是一些和二进制权重相关的研究:

Architecture Design⚓︎

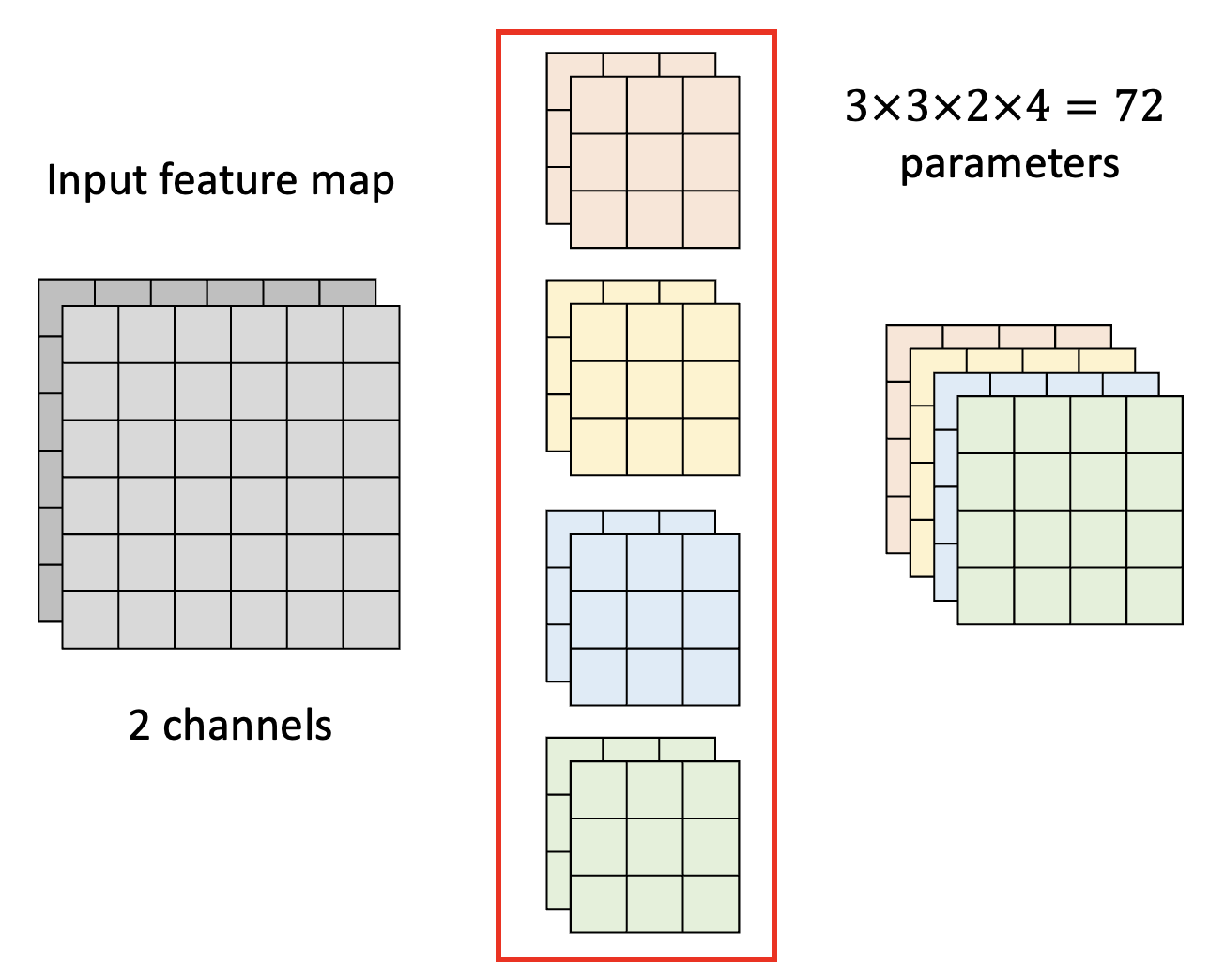

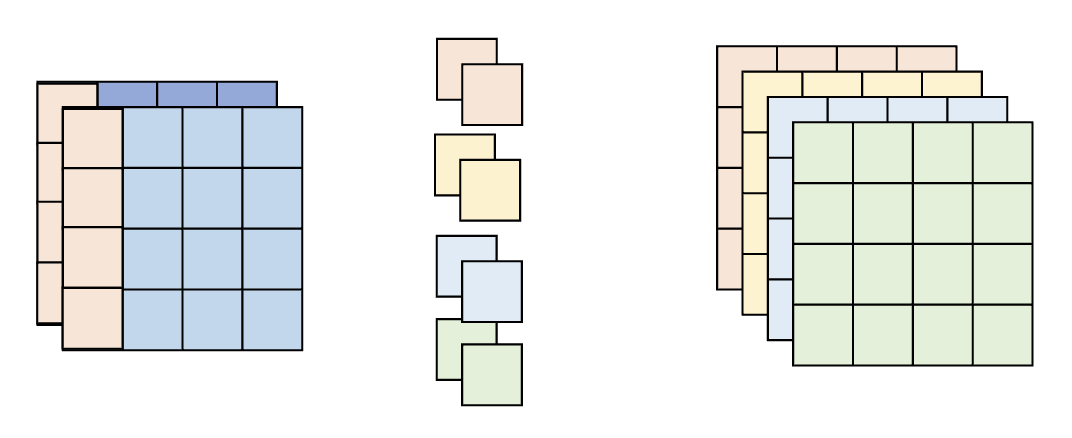

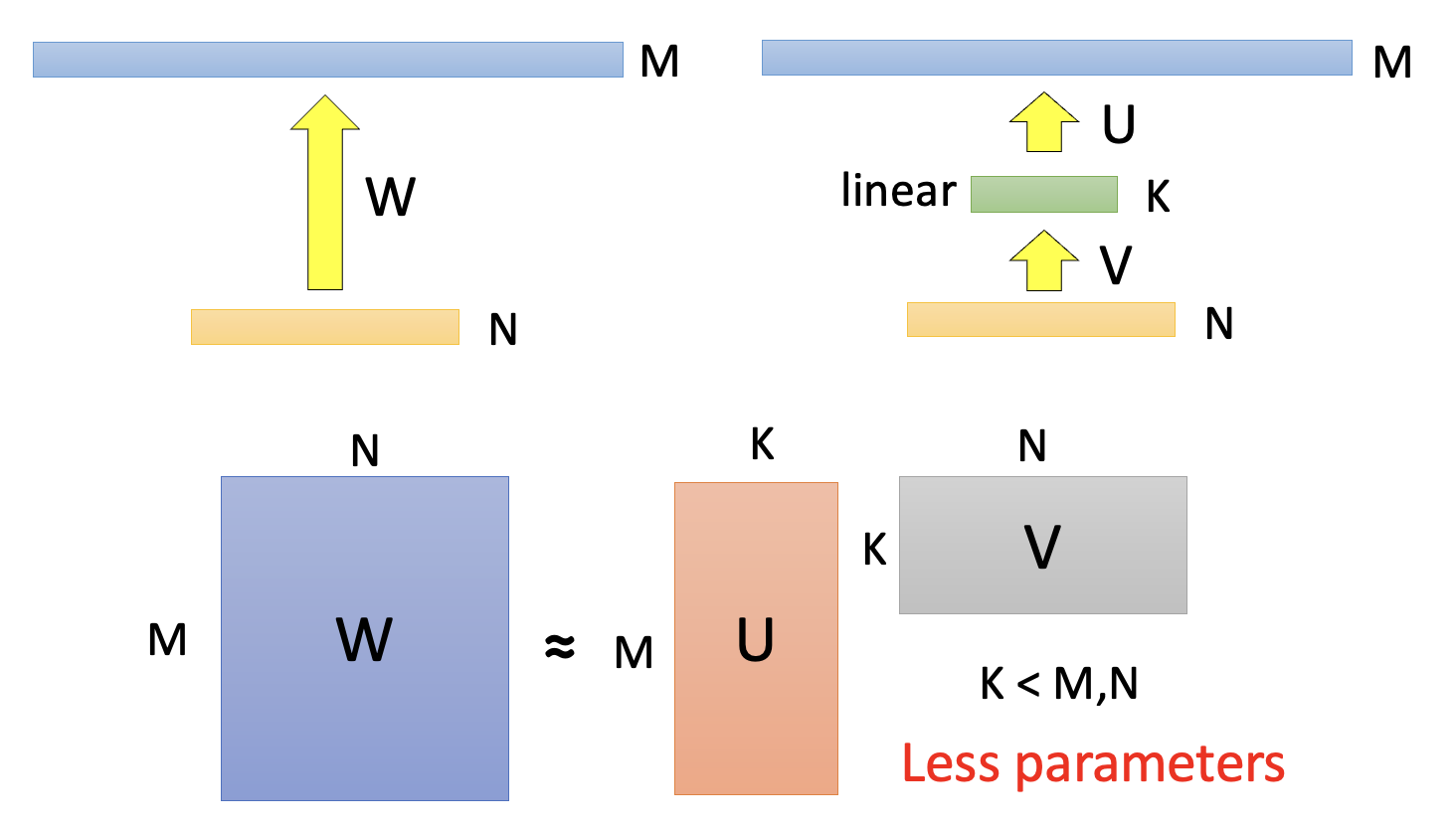

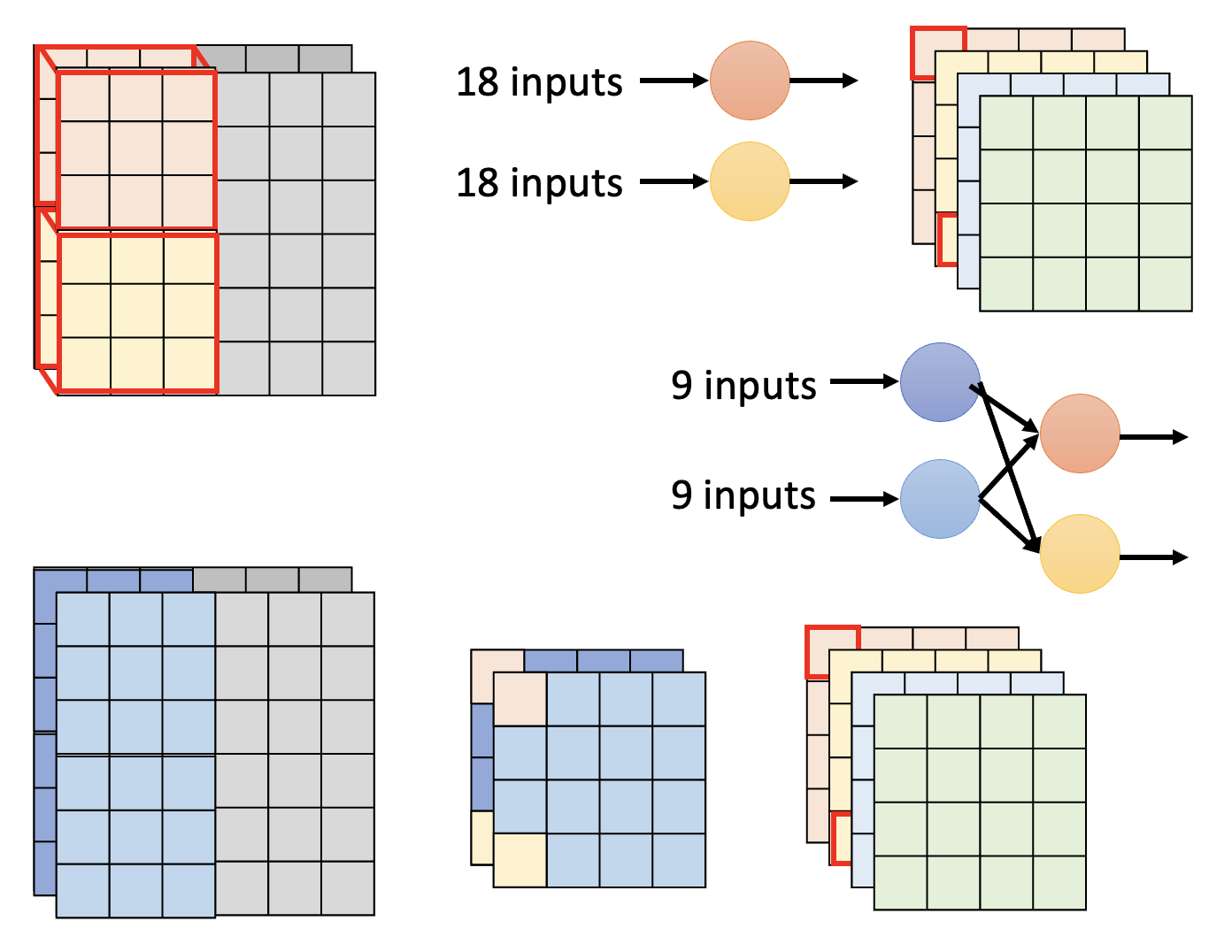

下面将以 CNN 为例考虑如何通过架构设计来压缩网络规模。先给出标准 CNN 的示意图(包括输入、滤波器和输出

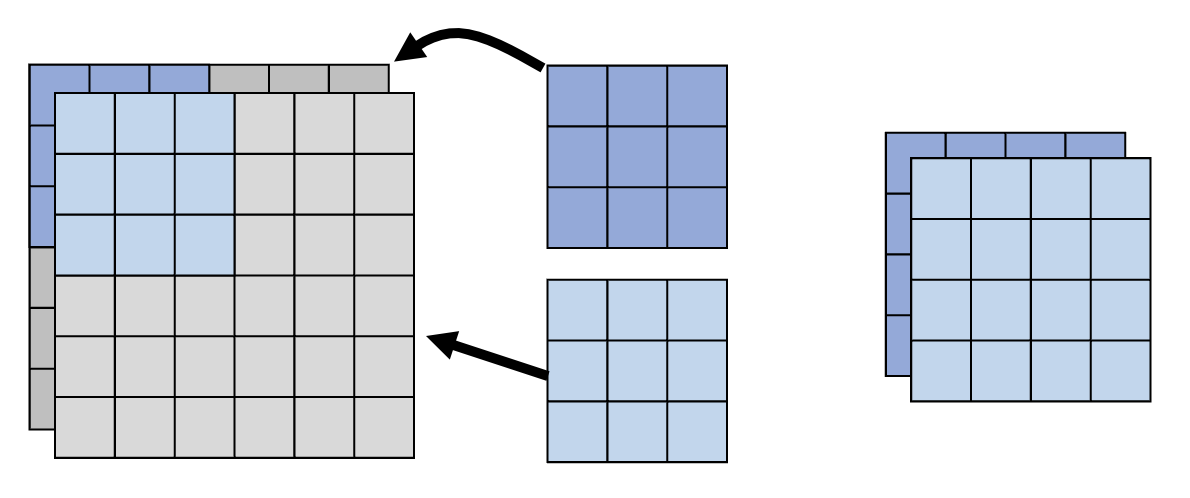

接下来介绍一种叫做深度可分离卷积(depthwise separable convolution) 的技术,它的实现步骤如下:

-

按深度卷积:

- 滤波器的数量 = 输入通道数

- 每个滤波器只考虑一个通道上的内容

- 滤波器是 \(k \times k\) 的矩阵

- 通道之间没有交互(所以每个滤波器得到的结果是独立的)

-

按点卷积:

- 为获取通道之间的信息,还需用一些滤波器对所有通道进行扫描

- 滤波器是 \(1 \times 1\) 的矩阵

现在来比较标准 CNN 和深度可分离卷积用到的参数数量。令 \(I, O\) 分别为输入通道和输出通道的数量,\(k \times k\) 为滤波器的大小。

- 标准 CNN:\((k \times k \times I) \times O\)

- 深度可分离卷积:\(k \times k \times I + I \times O\)

两者相除,得到:\(\dfrac{k \times k \times I + I \times O}{(k \times k \times I) \times O} = \dfrac{1}{O} + \dfrac{1}{k \times k}\)。由于 \(O\) 通常会比较大,因此压缩比就是 \(\dfrac{1}{k^2}\),也就是和滤波器的大小有关。

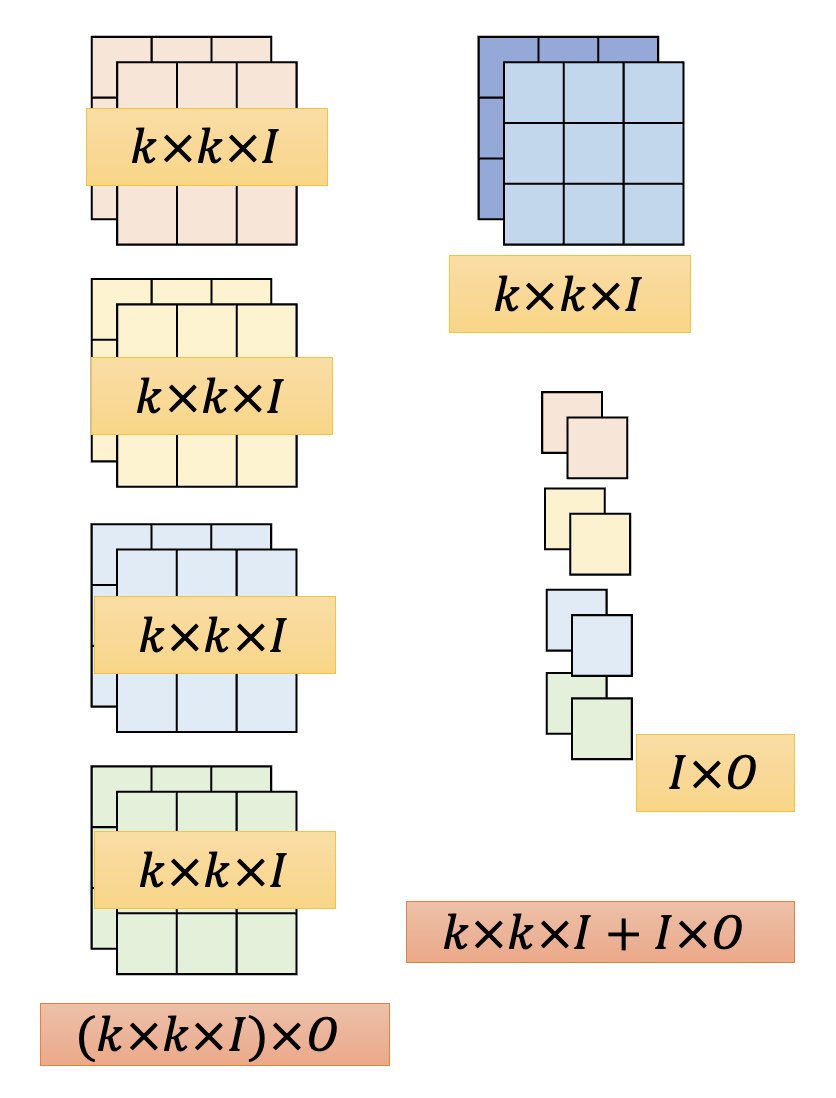

下面来解释这个技术的有效性。在深度可分离卷积出现前就有一种叫做低秩近似(low rank approximation) 的方法来减少网络参数。假如某一层有 \(N\) 个输入和 \(M\) 个输出,且 \(M > N\)(反过来也没问题,不过 PPT 是这样假设的

更多相关技术:

Dynamic Computation⚓︎

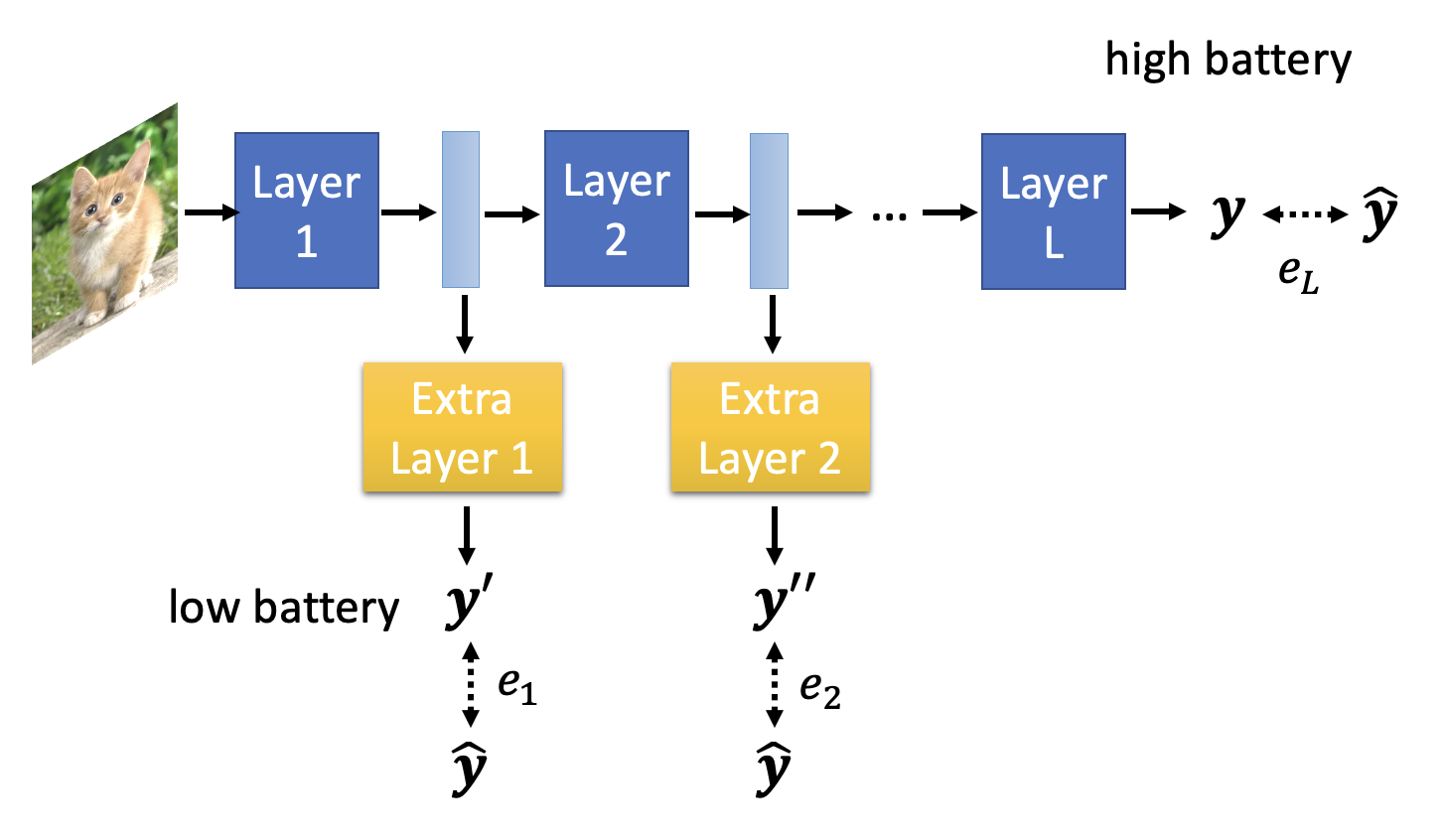

最后一种技术是动态计算(dynamic computation)。顾名思义,有时网络需根据实际情况动态调整所需的计算资源,比如在不同设备,或在同一设备下根据电量高低采用不同量的计算资源。也许读者会想训练一组不同的模型,以应对各种情况。但模型数量一多,占据空间就太大了,所以我们更希望模型能根据情况自由调整需求。

动态计算的方法有:

-

动态深度

- 如果计算资源充足的话(高电量

) ,就让模型跑完所有层;如果计算资源不足,则就让模型跑到某一层就结束了,将这层的输出经过一个额外的层后就拿来作为最终结果 - 损失函数 \(L = e_1 + e_2 + \dots + e_L\),也就是说训练的时候要考虑每一层的损失

- 应用:Multi-Scale Dense Network(MSDNet)

- 如果计算资源充足的话(高电量

-

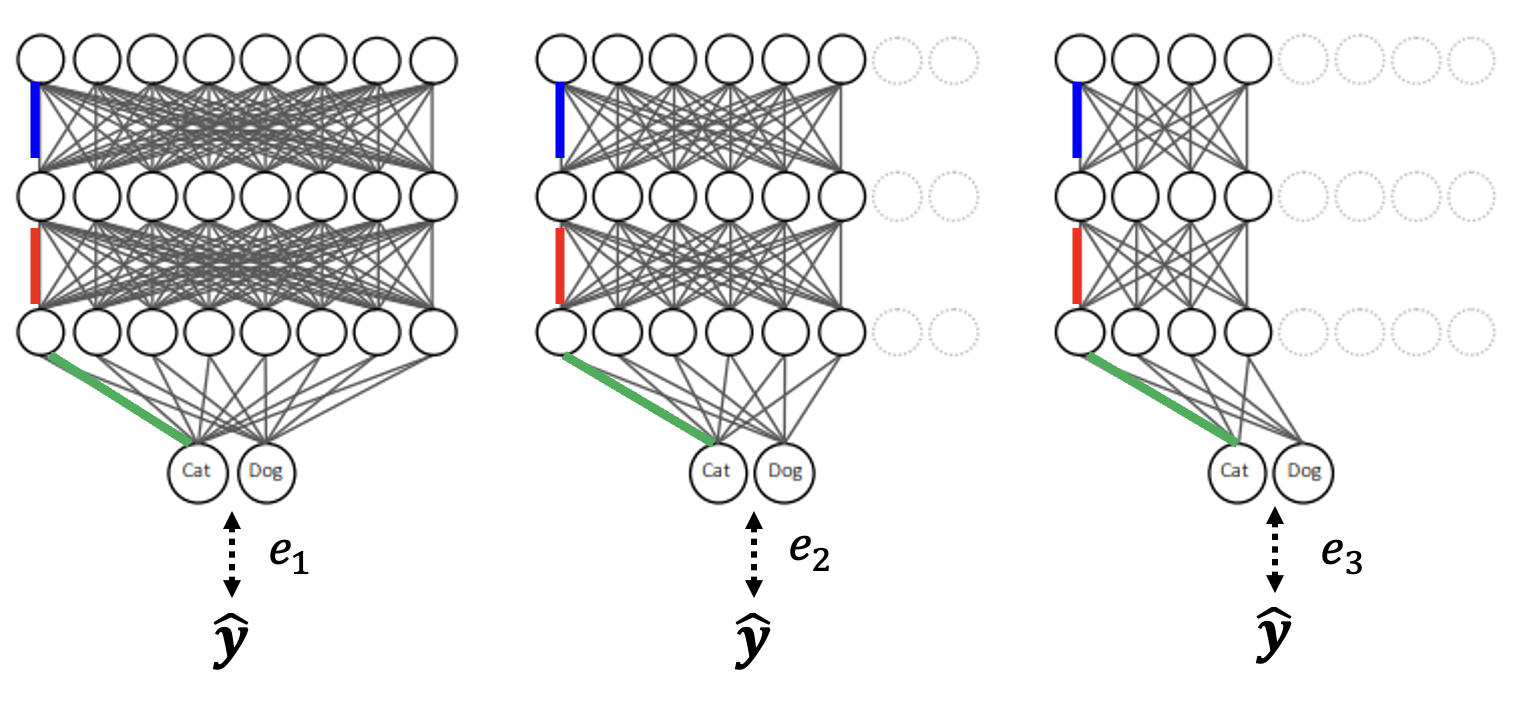

动态宽度

- 和上一种方法类似,但是减少的是每层用到的神经元个数

- 损失函数 \(L = e_1 + e_2 + e_3\)

- 应用:Slimmable Neural Networks

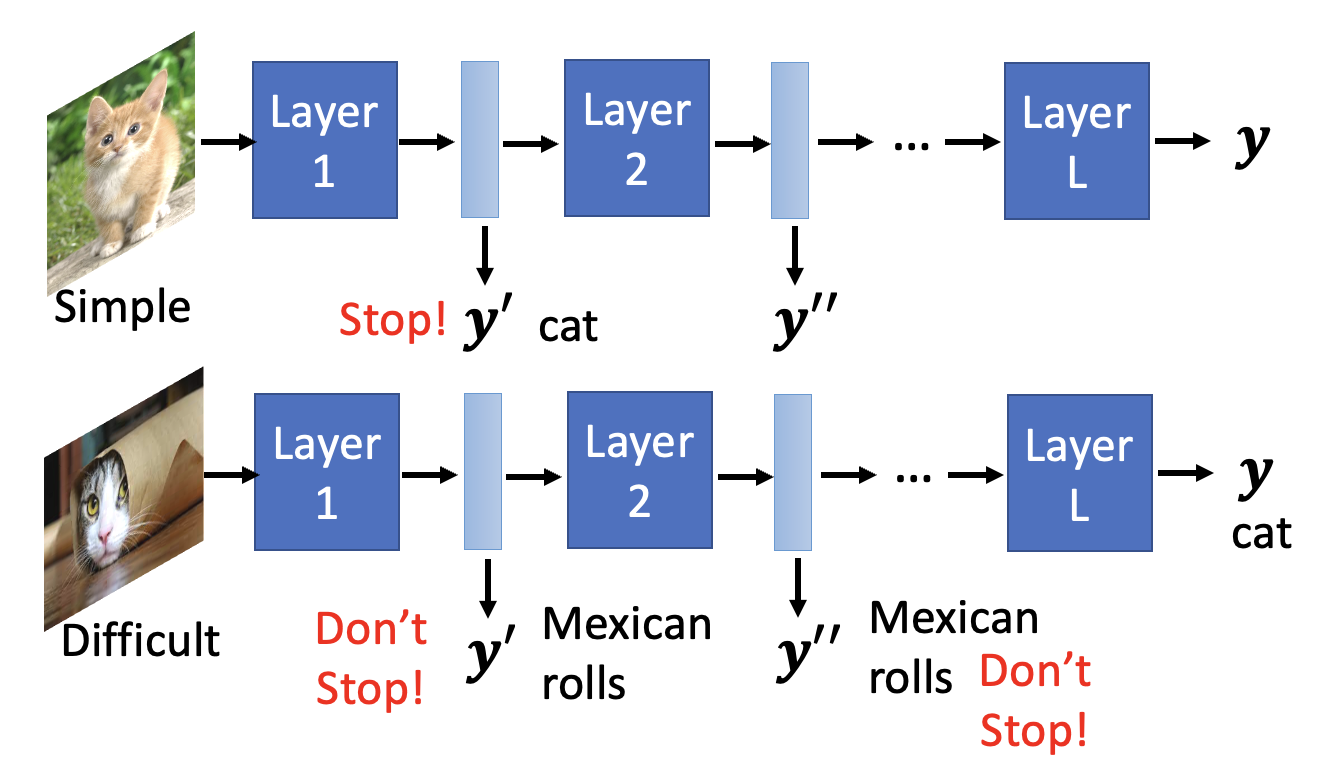

上述两种方法的一个共同点是宽度 / 深度的选择权还是在人类手中。对应地,存在由模型自己决定宽度 / 深度的方法,比如下面这种根据样例难度来计算的方法:

相关技术:

- SkipNet: Learning Dynamic Routing in Convolutional Networks

- Runtime Neural Pruning

- BlockDrop: Dynamic Inference Paths in Residual Networks

评论区