Explainable Machine Learning⚓︎

约 3710 个字 预计阅读时间 19 分钟

本讲要介绍的主题是通过机器学习得到一个具备解释能力(explainable) 的模型。之所以要这么做,是基于这样一个问题

还有一个原因是这种可解释的 ML 的适用范围广,包括:

- 法律规定贷款发放方必须解释其模型

- 用于医疗诊断的模型不应该只是个黑盒(毕竟是性命攸关的大事

) ,它还应该告知人们为什么给出这样的诊断 - 确保用于法庭的模型以非歧视性的方式运作

- 如果用于自动驾驶的模型突然表现异常,我们需要知道背后的原因

除此之外,我们可以从模型给出的解释中知道之后如何改进模型的训练,从而提升模型的表现。

有些模型本质上是可解释的(interpretable),比如对于线性模型,我们可以直接从权重参数中得知哪些特征是重要的——但这样的模型不够强大。而那些强大的模型,比如深层网络,往往是难以解释的,就像一个黑盒。

有一种错误的观念是:既然这种强大的模型只是一个黑盒子,那我们还是不用罢了。这是一种“削足适履”的想法——与其追求一个可解释的模型,那我们为什么不如让原本强大的模型具备解释能力呢?

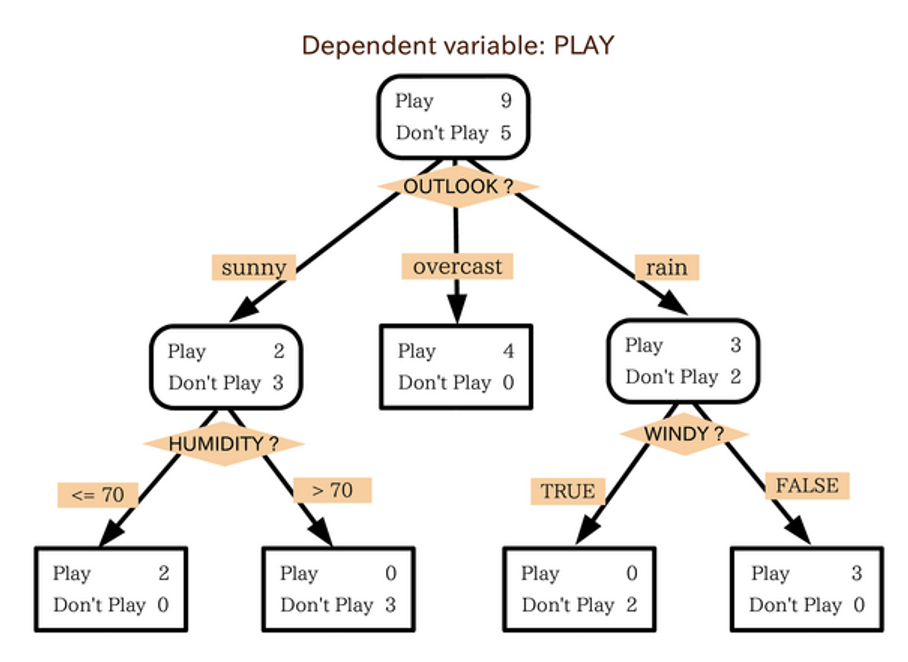

那么是否有模型同时兼具强大表现和解释能力呢?不妨考虑一下决策树(decision tree),它不仅直观易懂,还能给出精确的结果。

但决策树也有不少问题:

- 如果现在情况复杂些,有时看一棵决策树可能看不懂它要干什么

- 而且实际上我们可能需要用多棵决策树来描述一个问题,这样就更难理解决策树要做的事了

所以决策树不是一个很好的解决方案。

我们理想中的可解释 ML 能够做到:完全知道模型在做什么事。这个时候我们不应该将 ML 模型比作人脑,因为尽管我们尚未完全搞清楚人脑的工作机制,但我们依然相信我们身为人类做出的决策。

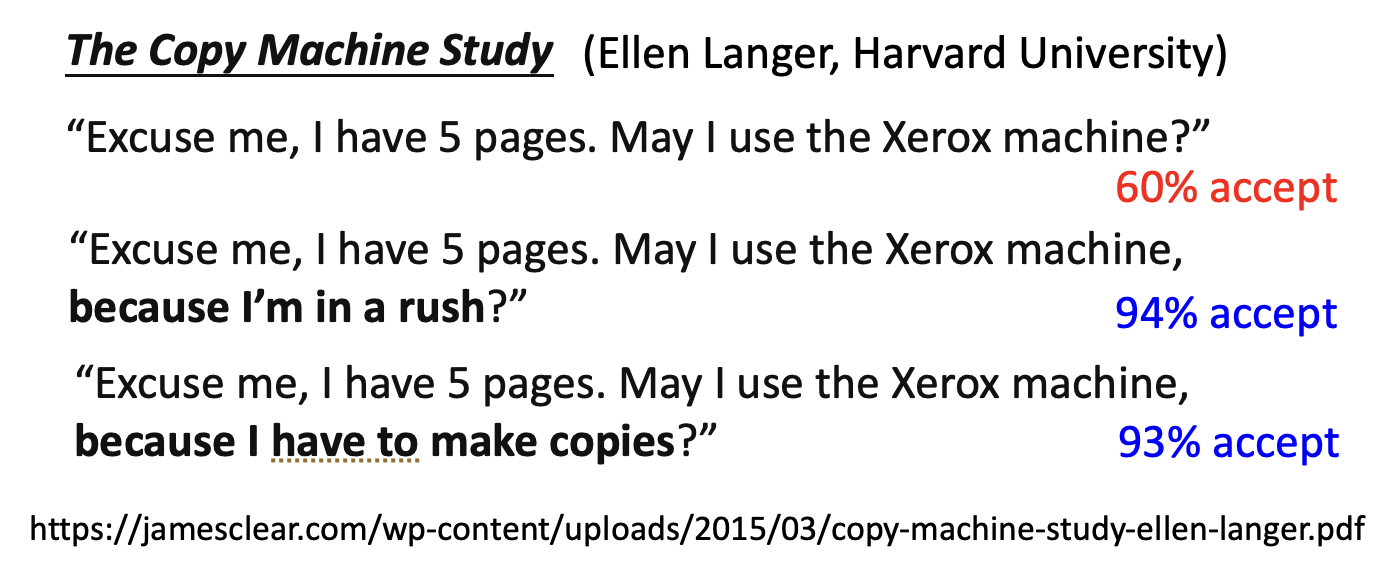

一项心理学的研究

假如在大学中,一群学生排队使用复印机。一位同学想要插队,出于礼貌,ta 可能会和前面的同学这样说明:

这是 1978 年的研究。

其中加粗字体表示额外增加的解释。可以看到,只要有解释,无论是否合理(甚至像第二个看起来根本不是解释的解释

那么“完全知道模型在做什么事”要达到什么样的程度呢?这个问题可能是见仁见智的,而李宏毅老师给出的答案是模型应该给出“让人们感到舒服 (make people comfortable)”的解释(可参看前面的心理学研究

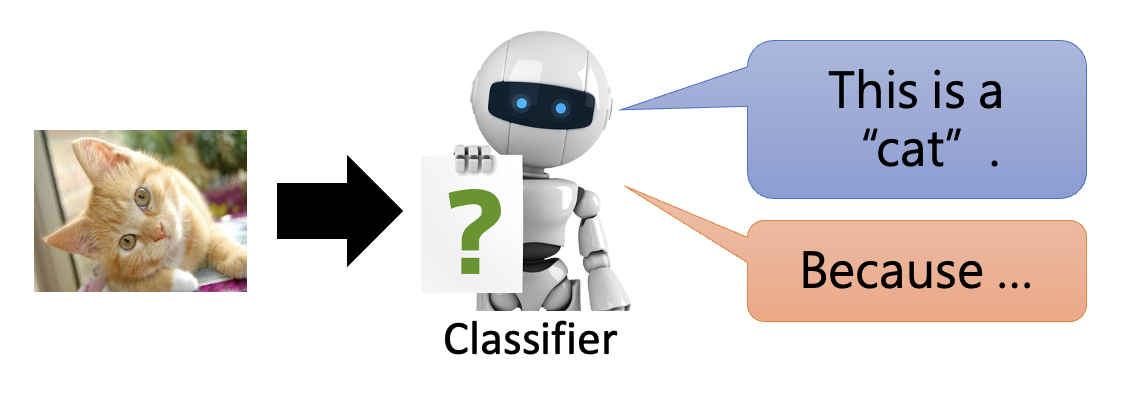

可解释的 ML 分为两大类(以一个图像分类器为例

- 局部解释(local explanation):对于一张给定的图像,分类器需要给出它为什么将图像归于某一类的理由

- 全局解释(global explanation):分类器能够给出如何区分某一类图像的理由,而不是针对一张具体的图像

Local Explanation⚓︎

考虑模型的输入对象 \(x\),它的形式可以是图像、文本等等。对象 \(x\) 由多个组件(component) \(\{x_1, \dots, x_n, \dots, x_N\}\) 构成。

- 对于图像,部件可以是像素、片段等

- 对于文本,部件可以是词语

训练模型的时候,移除或修改其中的某些部件,看看这一改动是否会影响模型的决策。如果是的话,我们认为这样的部件是重要部件。

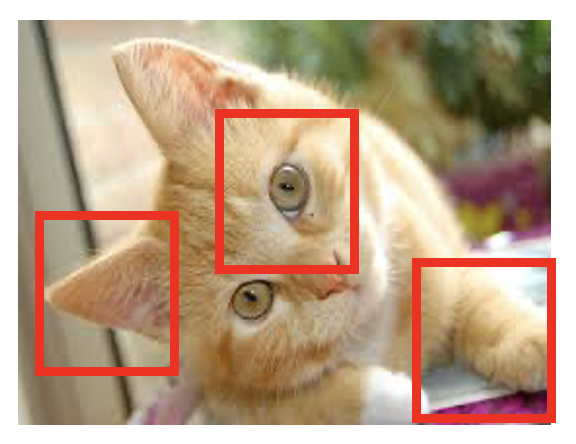

对于图像,我们可以用一个灰色方块遮盖住部分图像内容,观察这样做是否会影响到模型对图像内容的识别。如果这会干扰到模型,那么对应位置用蓝色表示(对应重要部件

- 对于第一幅图中的博美犬,模型主要根据其面部判断出来的(可以看到面部对应的区域是蓝色的)

- 对于第二幅图中的汽车轮胎,模型直接锁定到轮胎所处的位置上

- 对于第三幅图中的阿富汗猎犬,尽管旁边有 2 个人,但模型并没有错把他们认成狗,而是精确地找到狗所在的位置

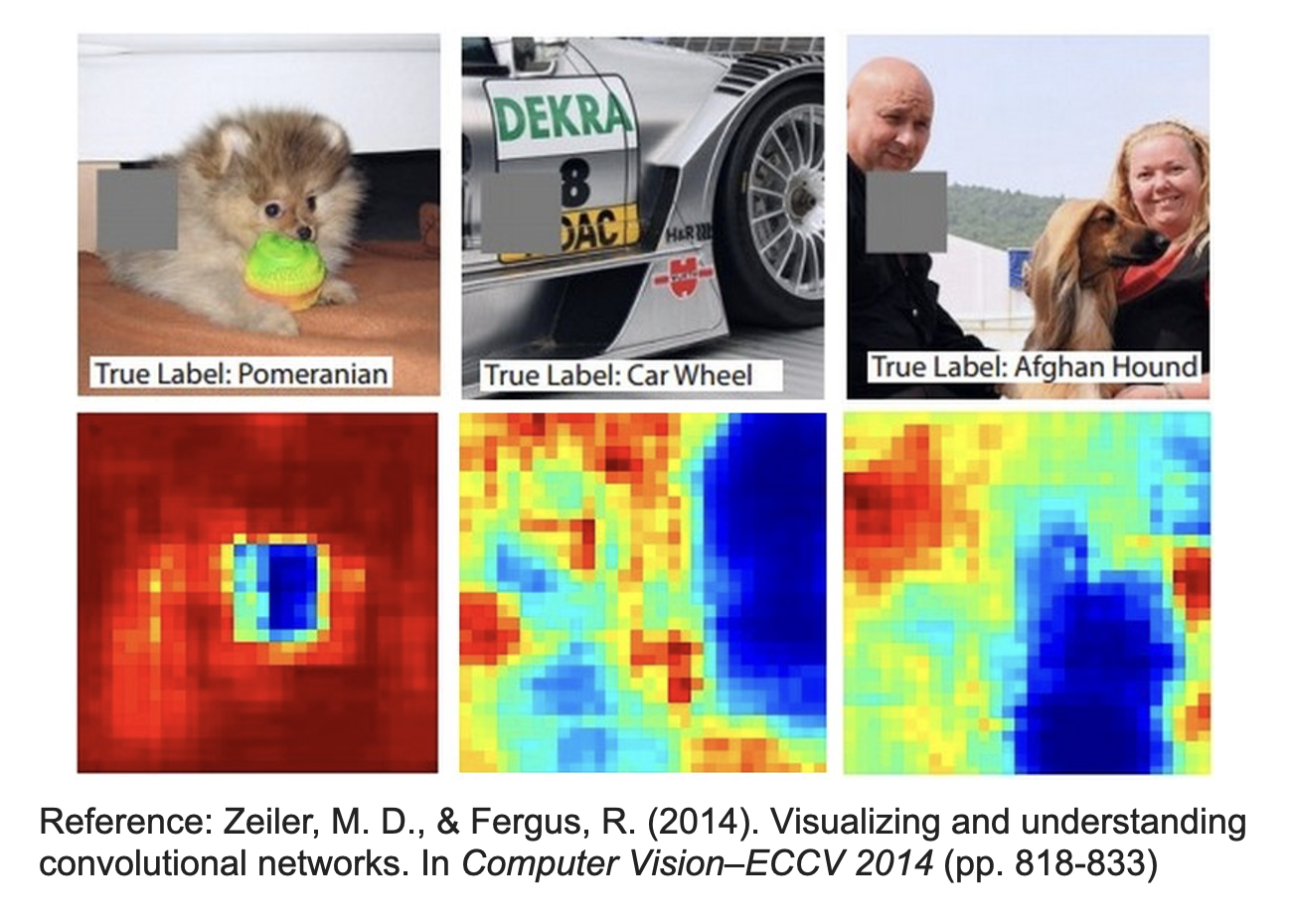

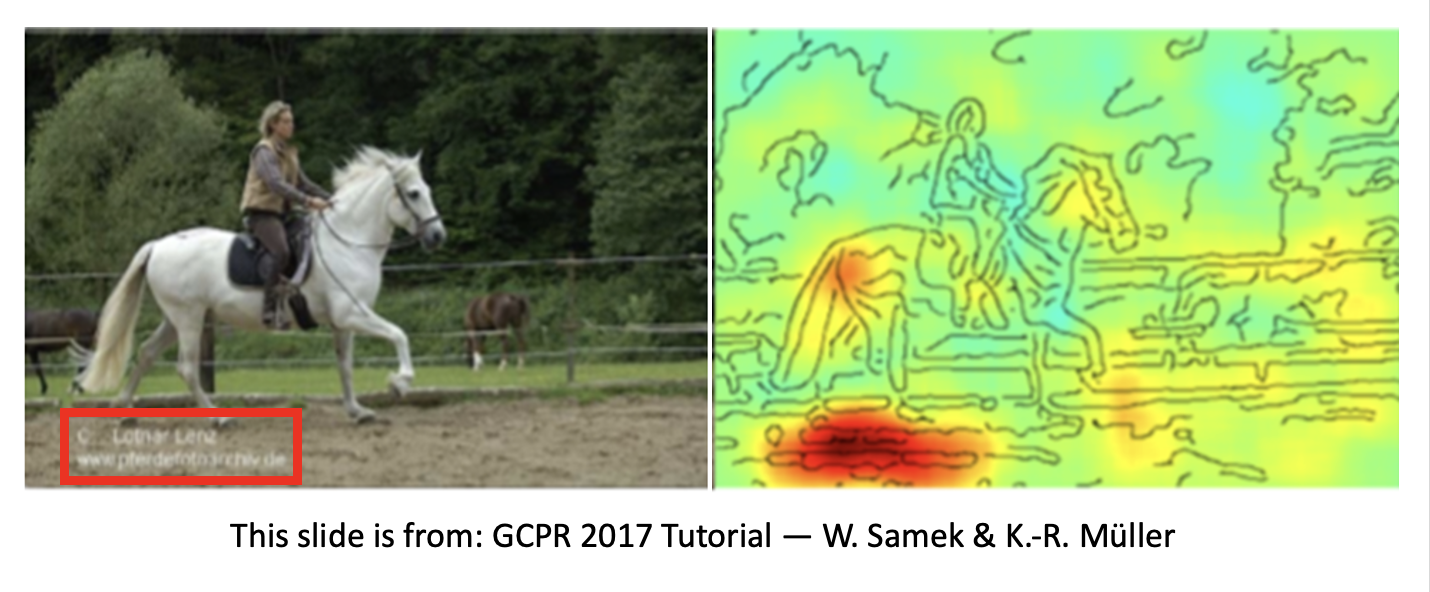

另一种进阶技术称为显著性图(saliency map),它需要考虑每一个像素对图像的影响。假如图像包含像素 \(\{x_1, \dots, x_n, \dots, x_N\}\),并且定义误差 \(e\) 是将图像丢给模型后的输出和正确答案之间的差距。现在对其中一个像素点 \(x_n\) 加一个微小的扰动 \(\Delta x\),并假定对应的新误差为 \(e + \Delta e\),那么该像素点对应在显著性图上的值就是 \(\Delta e\)。实际上,\(\Big| \dfrac{\Delta e}{\Delta x} \Big|\) 的值是通过微分得到的,即 \(\Big| \dfrac{\partial e}{\partial x_n} \Big|\)。下面是一些图像以及对应的显著性图:

显著性图上的像素点越白,表示该像素点对误差的影响越大,也就是说该像素点越重要。可以看到,模型能够精确识别到这些关键的像素点。

这种方法虽然很强大,但是如果稍有不慎,就会出现一些不符预期的结果,比如说下面这些例子。

例子

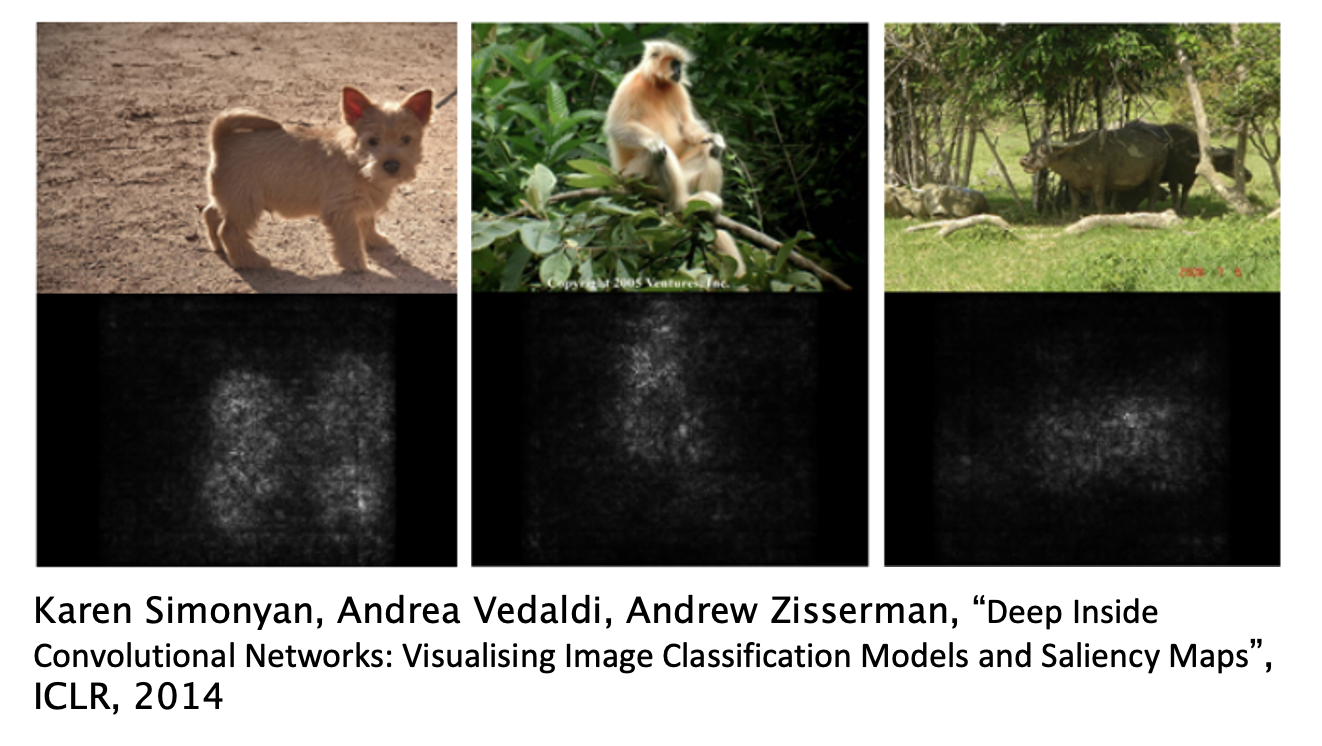

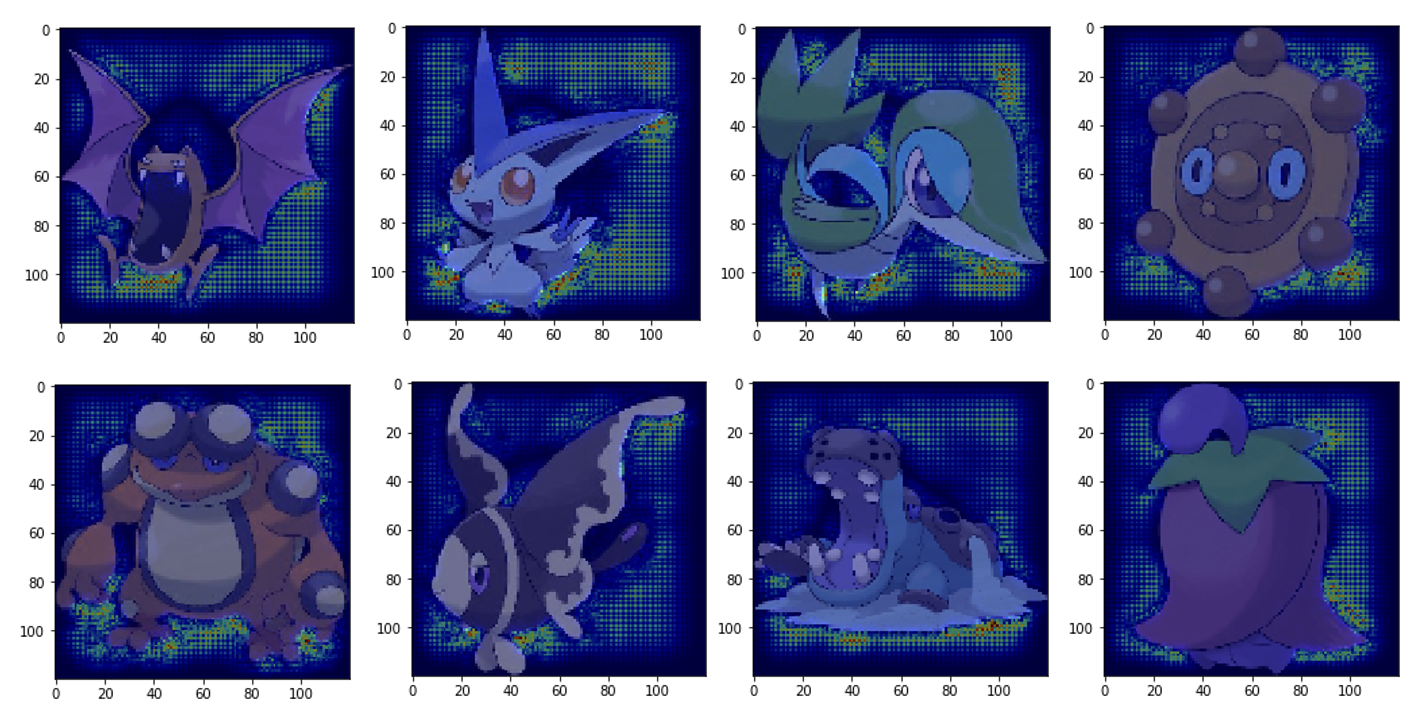

我们之前研究过一个用于分类宝可梦和数码宝贝的分类器。为了区分两类图像,我们根据图像的显著性图来判断究竟属于哪一类。

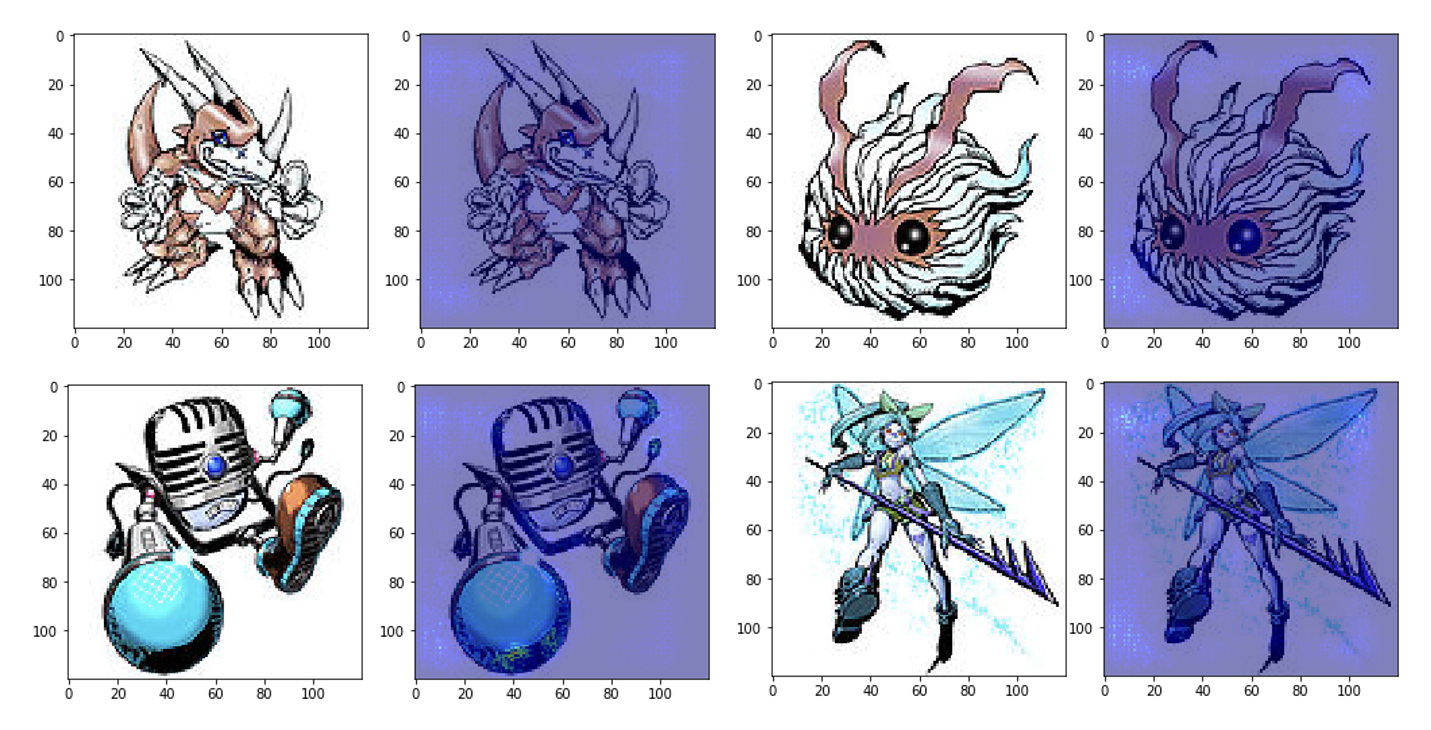

这是数码宝贝的显著性图:

这是宝可梦的显著性图:

实验结果表明,这个分类器的准确率达到了 98%,相当之高啊!但实际上闹了个乌龙——所有的宝可梦图像是 PNG 文件,而所有的数码宝贝图像是 JPEG 文件。PNG 文件的背景是透明的,而 JPEG 文件的背景是全黑的,这正是分类器的分类依据😂(可以看到显著性图中背景部分有更多的高亮点

局限性

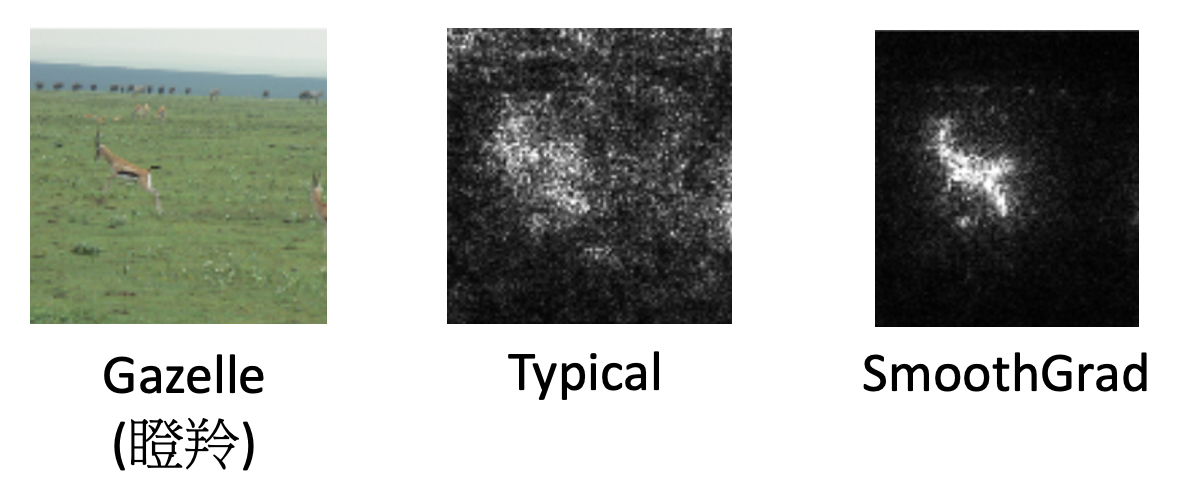

实际上,模型很容易将实际上意义不大的像素点当做是有意义的,这样就导致显著性图上有许多白色的噪点。一种克服该问题的技术是 SmoothGrad,它向图像中随机加入一些噪点,得到新图像对应的显著性图,多弄几份后求平均值,这样就能减少一些干扰。

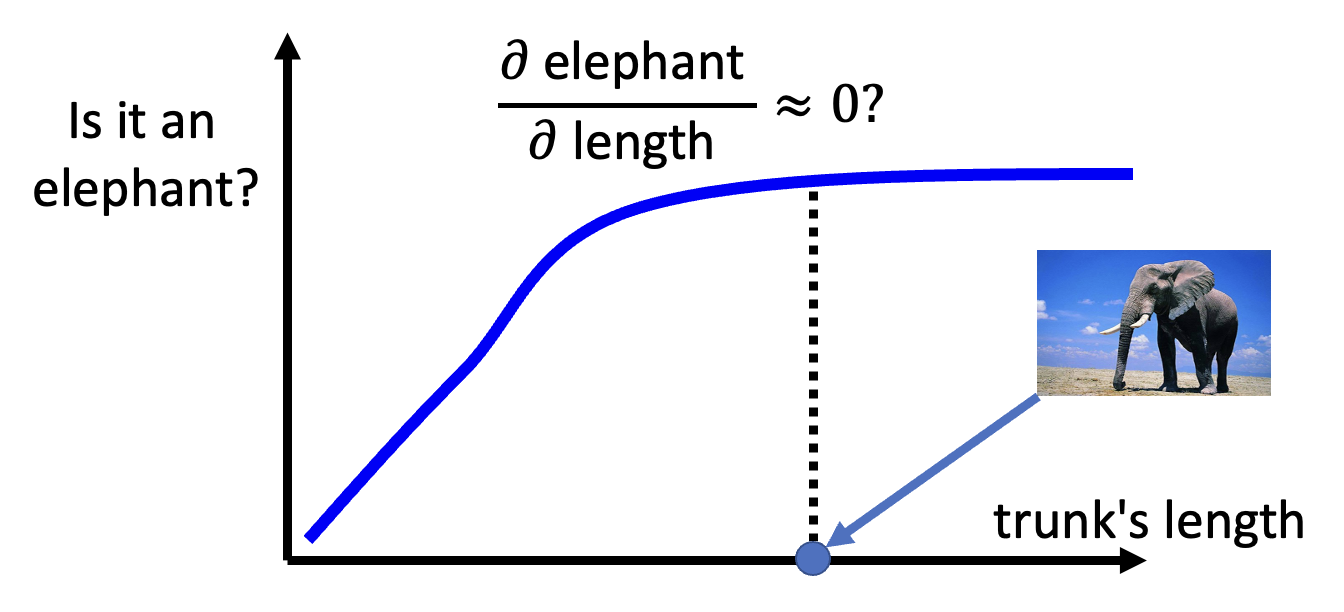

梯度(即求显著性图上像素值用到的微分方法)并不一定能始终反映图像上的重要特征,反之亦然。比如对于大象的鼻子

一种解决方案是集成梯度(integrated gradient, IG),不过这里不会展开介绍,感兴趣的读者可自行研究。

前面讲的是让模型看一个输入,看哪些部分是重要的。接下来要讲的是模型是如何处理输入的,下面给出一些方法:

-

可视化(visualization)(即用人眼观察)

-

语音

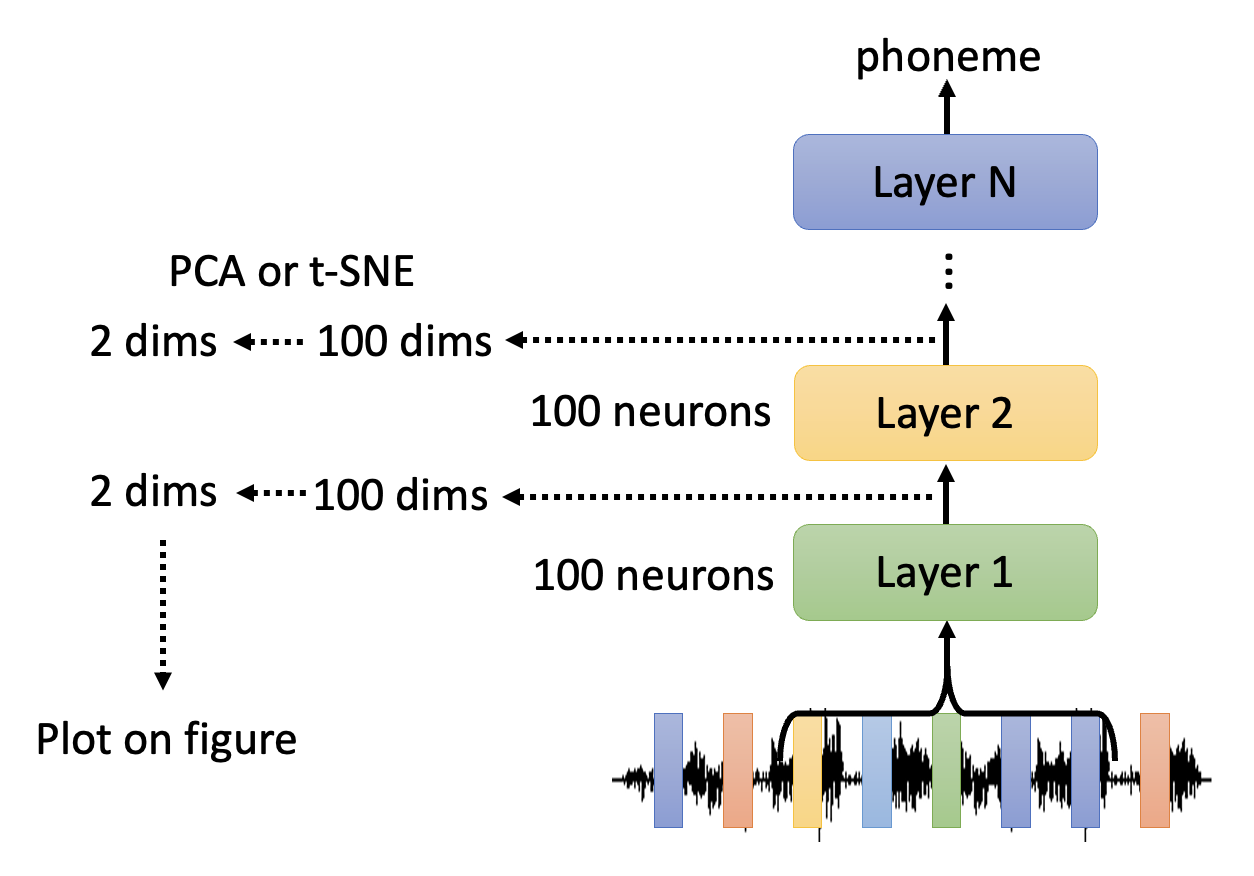

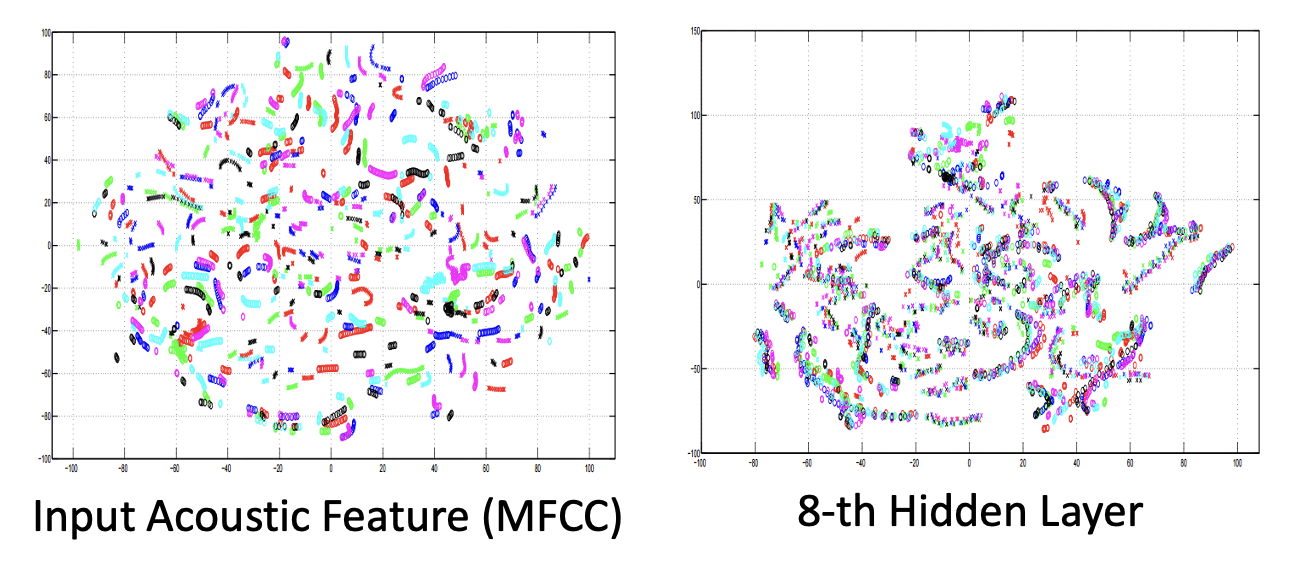

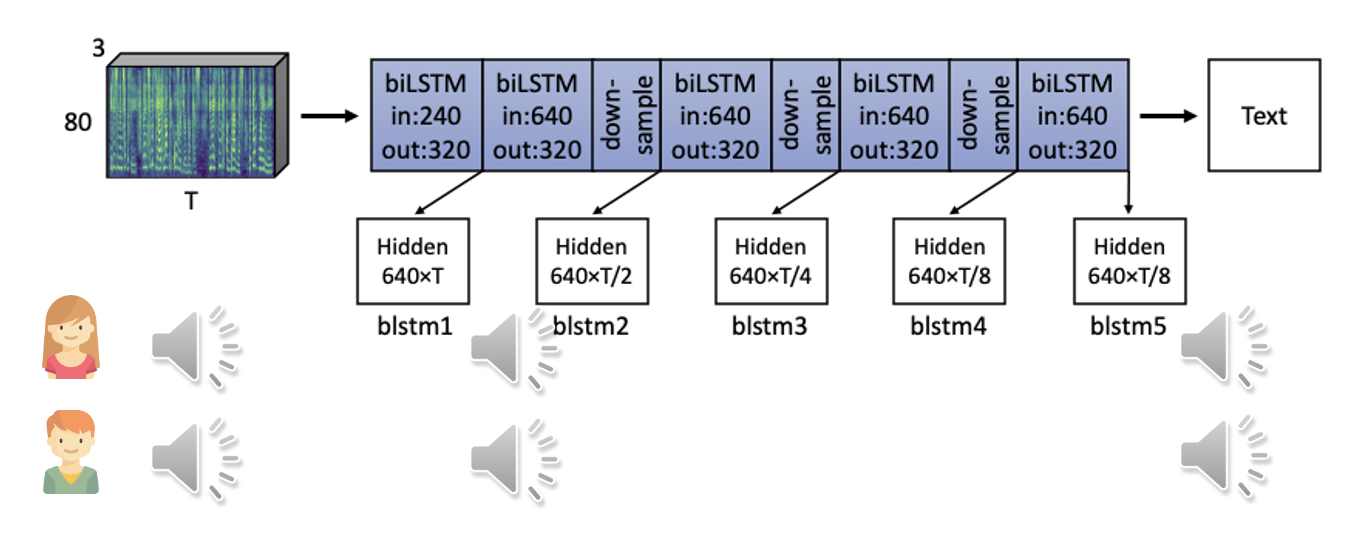

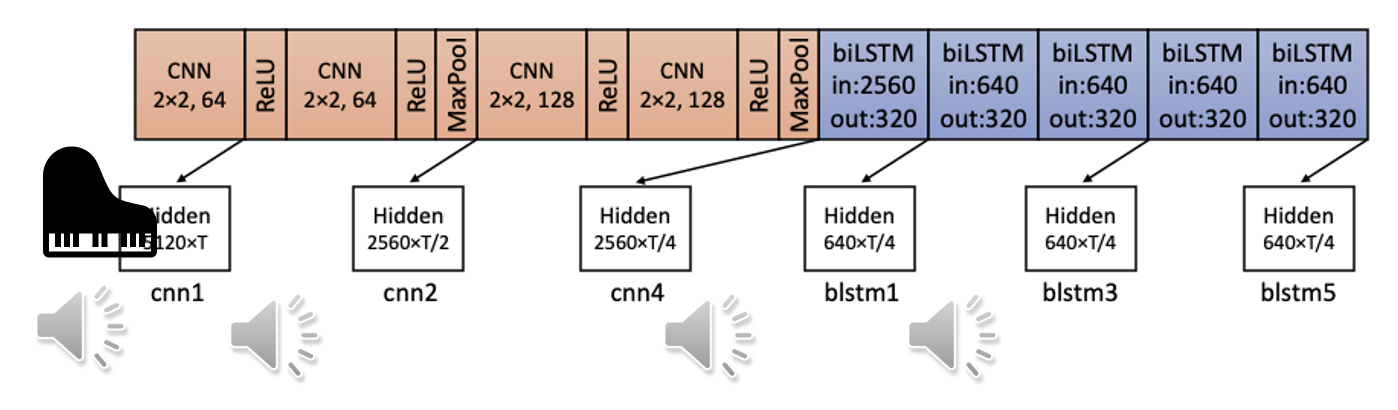

模型内部包含了多个隐藏层,所以我们可以分析其中几个层的输出(向量

) ,然后通过某些技术(PCA 或 t-SNE 等)将高维向量转化为低维向量(比如二维,那就是二维平面上的一个点了) ,便于后续分析。来看下面两张图表。左图是输入语音降至二维后的结果,可以看到图上的点是散乱的,没有任何规律的。但提取第 8 个隐藏层的输出,将其降维后转化到平面上,发现原本散乱的点分散在多个集群,更有规律性。实际上每个集群表示的是内容相近的语音。

-

注意机制:除了可以看神经网络上每一层的输出,也可以看注意层的输出。既然注意机制能够反映序列中两个输入之间的关系,那么看起来注意机制具备一定的解释力啊——但实际上有人对此提出了质疑,认为注意机制不具备解释性。但后来又有人反驳这一观点。所以到现在为止,没人能给出准确的分析。

-

-

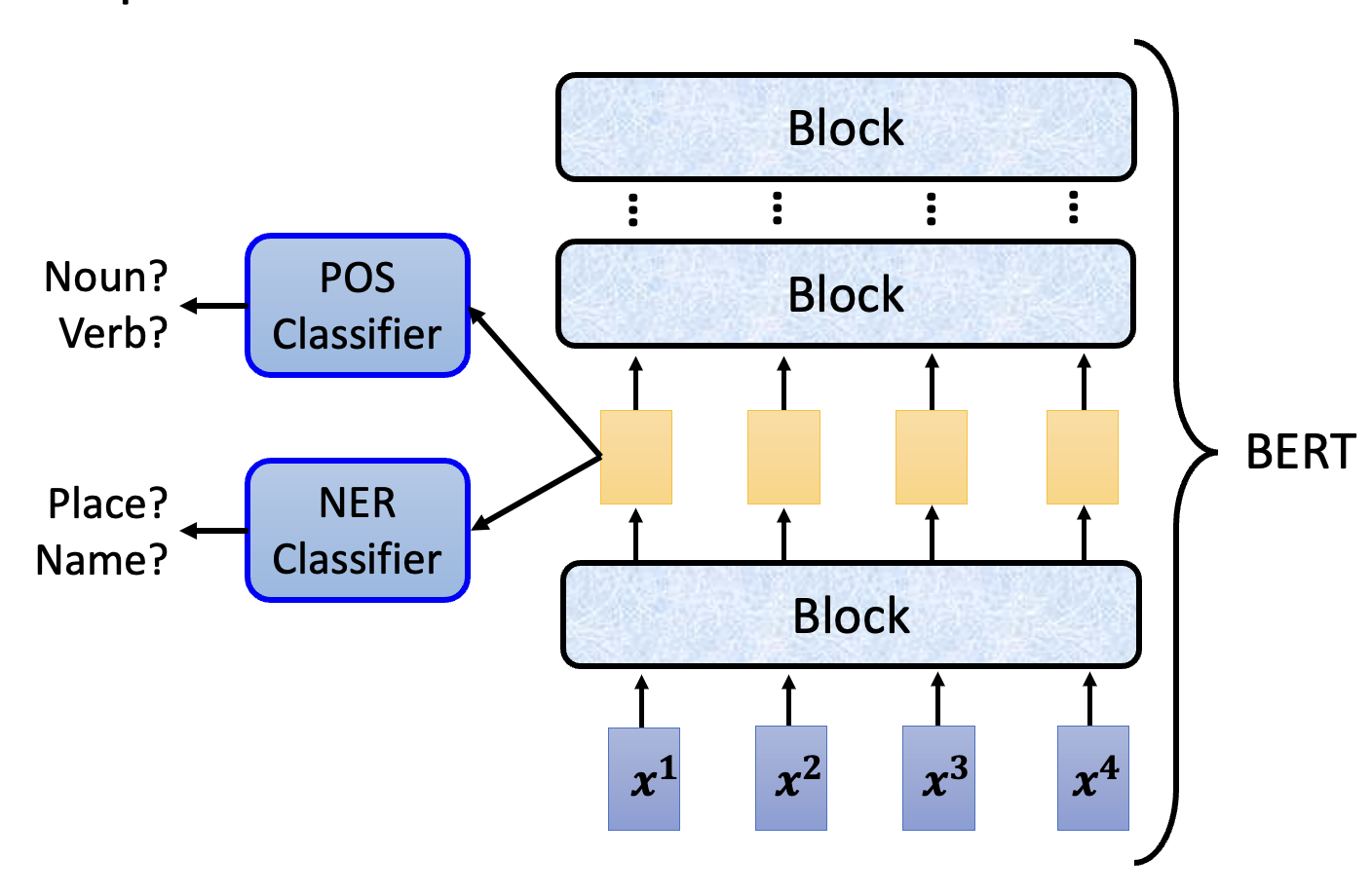

探测(probing):向模型中插入一个“探针”,相比人眼能观察到更多的东西

-

比如现在想要观察 BERT 某一层的输出向量,可以训练一个分类器作为“探针”。对文本任务而言,这个分类器可以用于词性分析,也可以用于名称实体识别 (name entity recognition, NER)。

-

不过要当心分类器的使用:如果分类器正确率低,不一定表明输入特征里面没有要分类的数据,也有可能是因为分类器没有训练好,所以分类器的结果不能完全作为评判依据。

-

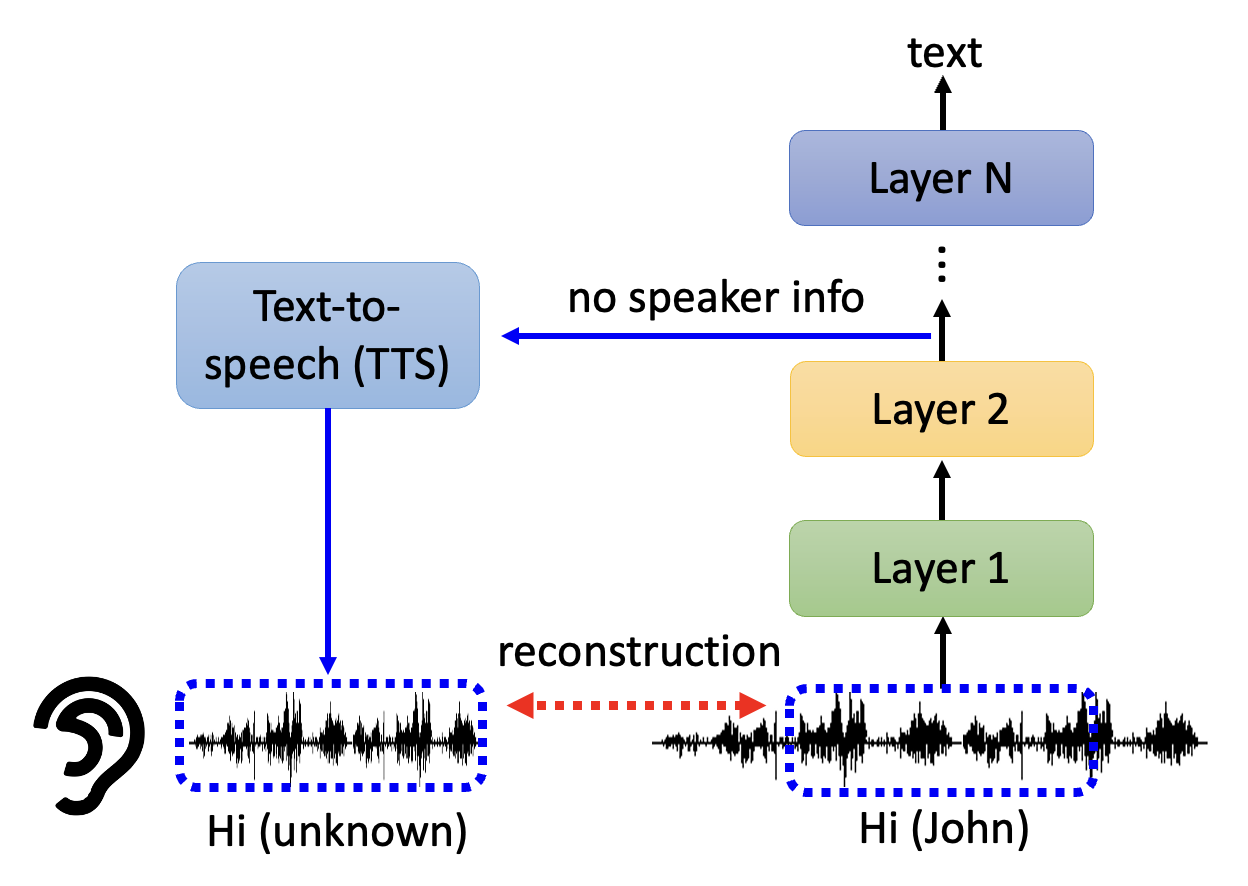

还有一种有趣的应用是将中间向量(可看作原语音对应的文本)喂给一个 TTS,TTS 会还原出语音内容,但会丢掉说话者的信息

-

Global Explanation⚓︎

下面来看模型是如何做出全局解释的。

Detection⚓︎

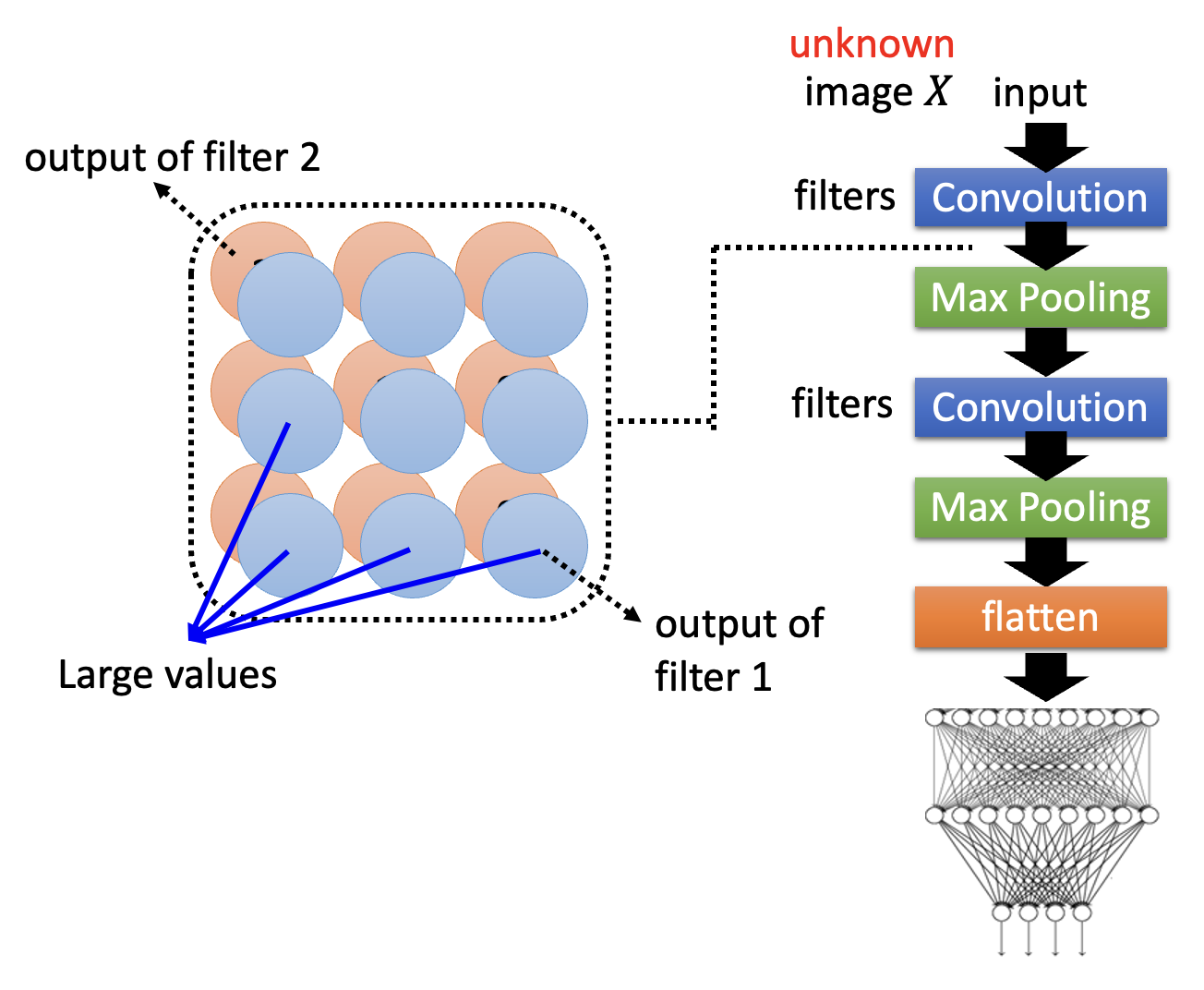

在 CNN 中,一个卷积层可能包含多个滤波器(filter),不同的滤波器对相同的图像输入产生不同的输出(矩阵

具体来说,构造出来的图像应当满足 \(X^* = \arg \max\limits_X \sum\limits_i \sum\limits_j a_{ij}\),其中 \(a_{ij}\) 是滤波器输出中的某个元素;此时图像包含了滤波器能检测到的所有模式。而训练的时候采用梯度上升法(因为我们要找最大值

例子

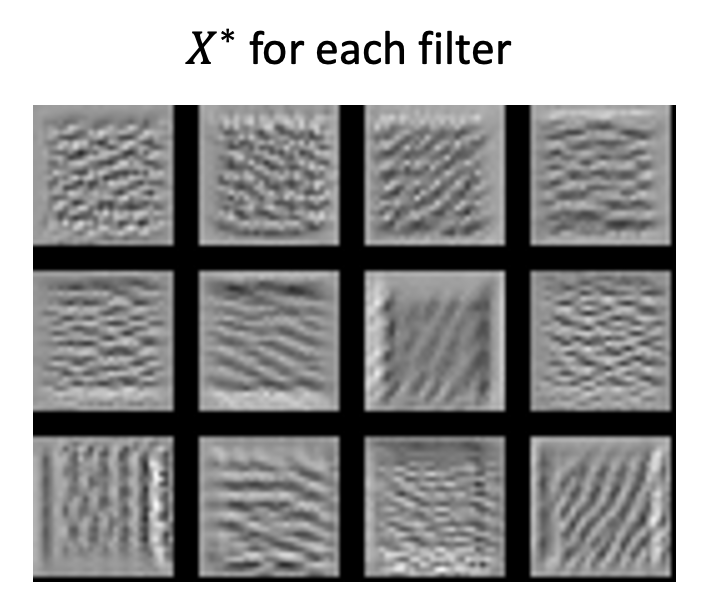

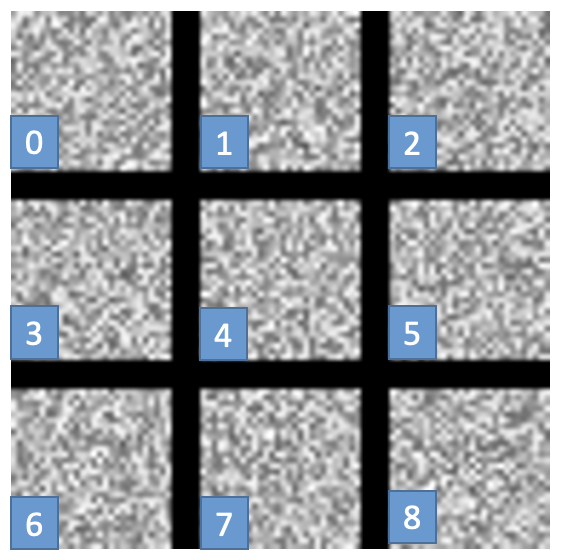

在手写数字识别(MNIST)的任务中,我们按上述方法训练一个数字分类器,每个滤波器对应的 \(X^*\) 如下所示:

可以看到,滤波器能够发现诸如竖线、横线、斜线等模式。

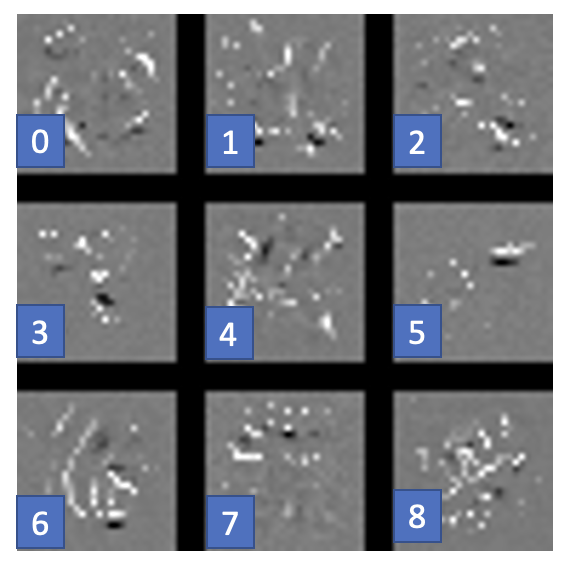

现在我们考虑模型的每一个类别的输出 \(y_i\),找出对应的 \(X^* = \arg \max\limits_X y_i\),即对应包含某个数字的图像。得到的结果如下:

出乎意料的是,每个数字对应的图像竟然是一团马赛克。具体原因可参考下一讲的内容。

在机器心目中,这样看似毫无意义的噪点却是有意义的数字;但人们无法接受这样的图像,并且希望图像尽可能看上去像个数字。要做到这一点,需要给上面的式子增加更多的限制:

这里的 \(R(X)\) 就是额外增加的限制,在这里的意思就是图像 \(X\) 像一个数字的程度。下面是加了一定限制后的图像:

虽然效果还是不咋地,但总比原来的好多了 ...

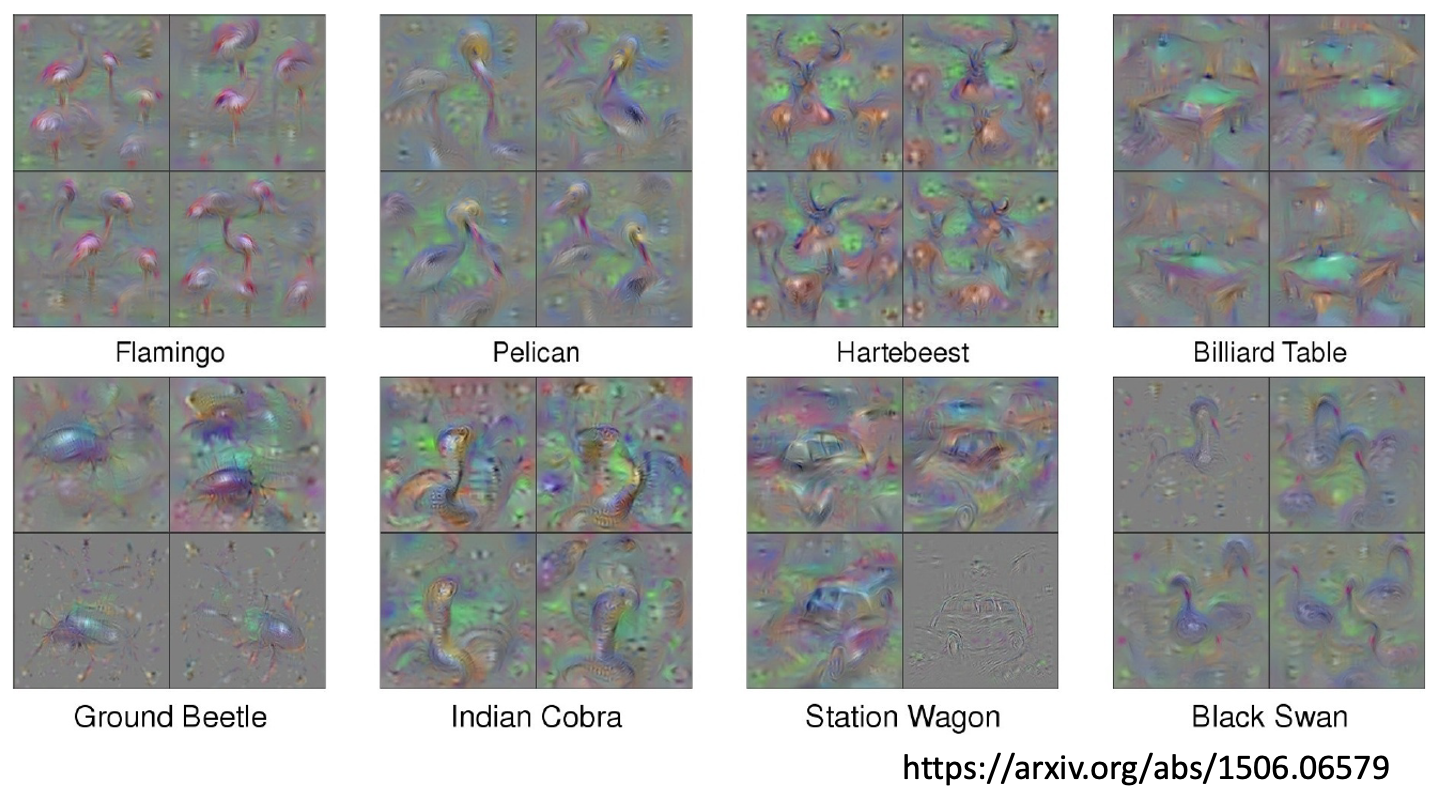

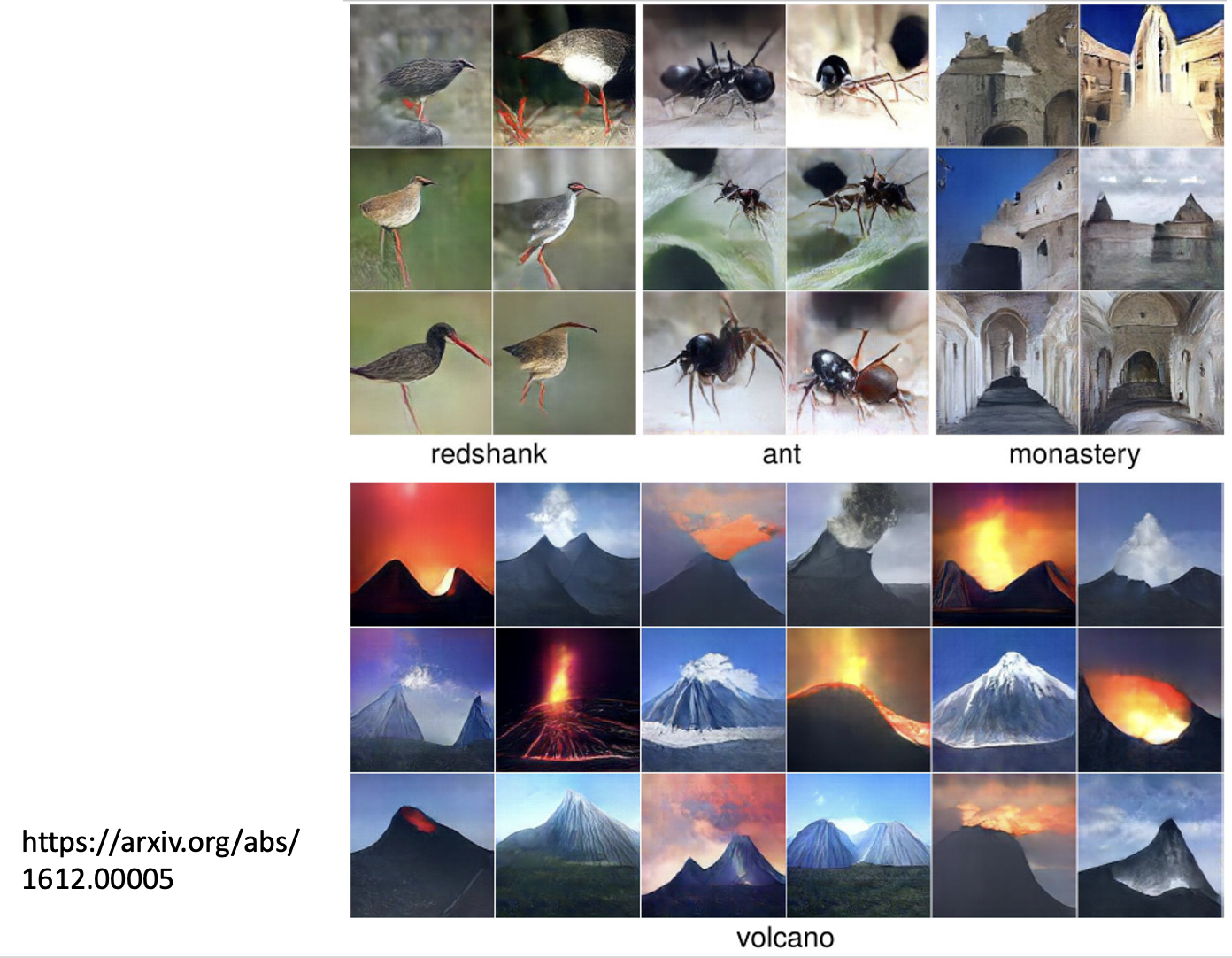

如果想要达到令人满意的效果,可能还需要用到更好的技巧,比如一些正则化方法、超参数调优等。下面是另一个项目的结果,可以看到它产生的图像能够很好的体现出现实物体的特征。

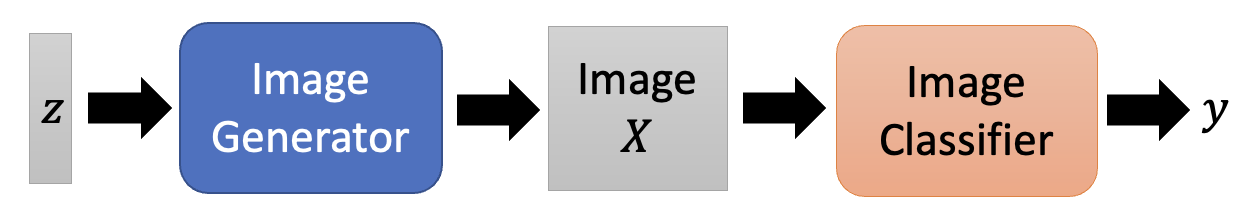

Constraints from Generator⚓︎

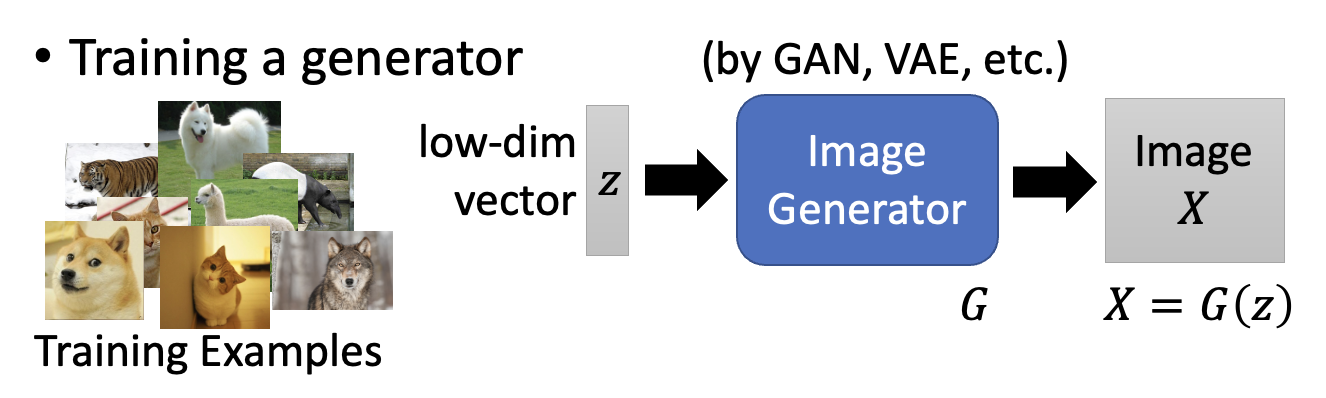

还有一种能够生成清晰图像的方法是使用生成器。生成器的训练过程如下所示:

原来我们要找到图像 \(X^* = \arg \max\limits_X y_i\),现在的目标转为:求 \(z^* = \arg \max\limits_z y_i \Rightarrow X^* = G(z^*)\)。

下面是通过这样的生成器得到的 \(X^*\),可以看到效果是非常的好啊!

Another Method⚓︎

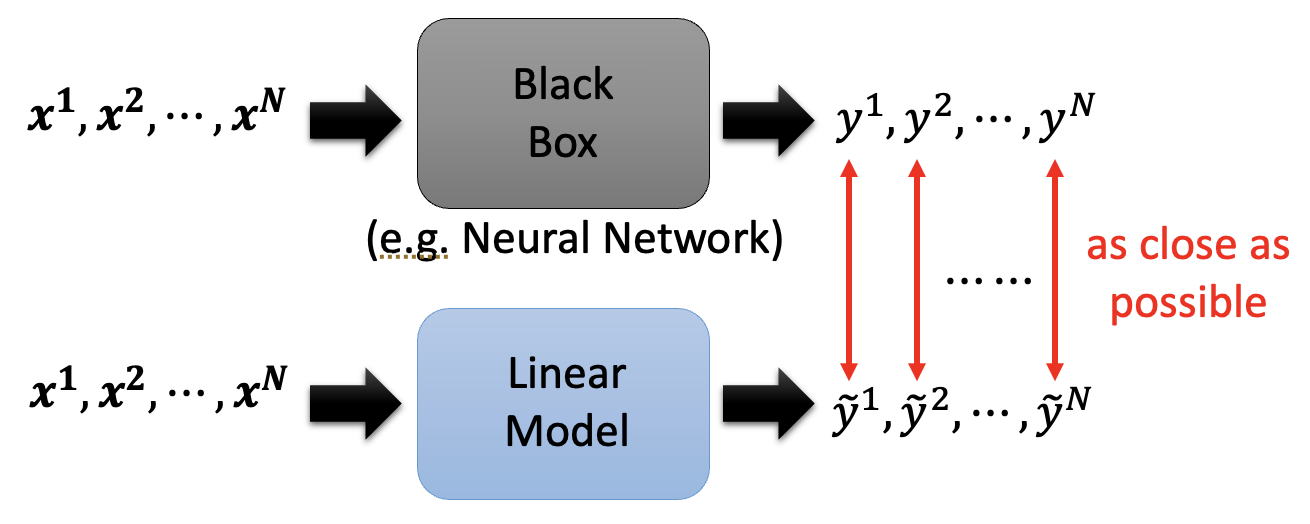

还有一种可解释 ML 的技术是用一个可解释的模型(即简单模型)来模拟无法解释的模型(即复杂模型)的行为。

在一系列的工作中,比较知名的是 LIME(全称局部可解释模型无关解释 (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations)

评论区